國族的覆滅?——達沃斯人與廣場人的流動競合

十九世紀初,英國學者馬爾薩斯提出了他的人口學理論,其中包括後來被稱為「馬爾薩斯陷阱」的人口/資源矛盾:「……周期性復發的災難,其原因與人類歷史同樣久遠,目前依然存在,以後也是。」簡單的理解就是:糧食生產的增加趕不上人口的增加速度,因為土地是有限的,所以每隔幾個世代,就會發生無法解決的糧食危機甚至飢荒,形成社會的動盪。

在這套理論裡,人類永續的關鍵在於人口控制。但是,除了戰爭、殺嬰、同性戀(關於這點只能說十九世紀不意外)等等罪惡之外,只有道德自律可以達成節育。所以,很自然地,馬爾薩斯將人類延續視為一種道德問題。

但是,基於某些誤解(或者說扭曲),他的理論呈現給世人的面貌是「只有道德高尚的人類才能永續」,換句話說就是道德低下的人會對人類的延續造成危害。人類永續的過程就是強者淘汰弱者,適者淘汰不適者,只有強者才有延續繁衍的權力。這樣的理解當然會對窮人(他們從不節育,總是像老鼠一樣不停生育)造成了壓迫。而馬爾薩斯和他的學說,也被形容為「種族主義者」「殺嬰者」「人類的篩選分級機」。

當然,在當代許多歐洲國家裡,人口成長已經大幅趨緩,基本上維持了穩定的人口,少量的人口增長和整體經濟發展維持平衡。似乎已經逃離了馬爾薩斯陷阱的預言。

然而,在開發中國家以及地區裡,人口問題依然存在,正如馬爾薩斯所預言的:資源的增加趕不上人口的成長,從而造成生存的壓力以及貧窮的世代循環。中國在改革開放後實施一胎化政策,抑制了人口的爆炸性成長,也被認為是馬爾薩斯理論的成功應用。當然,也有人指出這只是一種假象,中國的人口壓力已經造成環境的極大破壞和社會內部的各種競爭造成的危害。

已開發國家的新崩潰模式

在已開發國家,則似乎發展出另一個新的崩潰模式:糧食並不短缺,不再有人餓死,但社會提供的「資源」不足以支持世代延續,白話的說法就是「年輕人因為物質和精神雙重壓力無法成家,即使成家也不願意生育」,代表性的例子是日本的人口老化,台灣也正步上日本後塵。而生育率的下降,會引起另一種惡性循環:越老化的社會能提供給年輕人的資源只會越來越少,導致人口數的懸崖式減少,最終,整體經濟活動萎縮,甚至失去了再生能力。

從簡單的、具象的「食物」到複雜的、抽象的「繁衍資源」,現實的狀況似乎是:雖然馬爾薩斯的理論已經提出了超過兩百年,但人類還沒有找到解決的辦法?

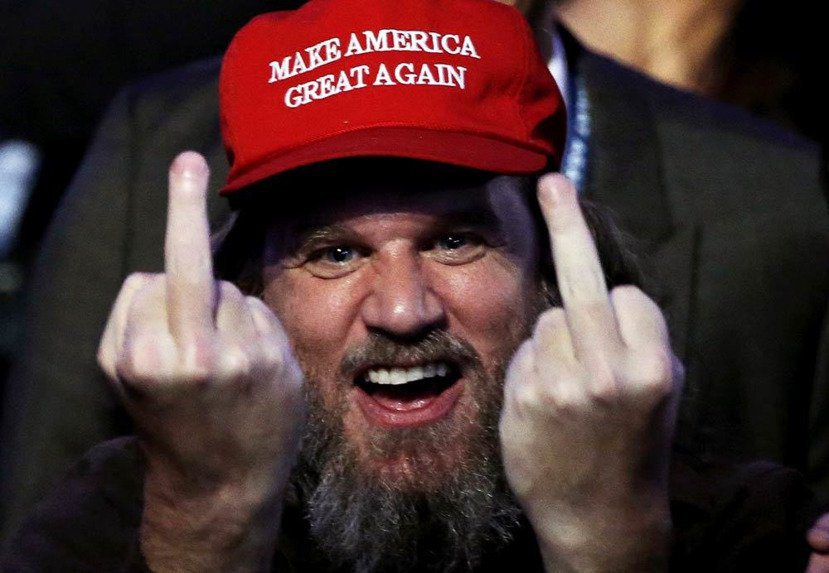

英國脫歐和美國川普當選,都反應了已開發國家中,資源被掠奪者的困境。這些人雖然生在富裕社會,但處境可能比貧窮社會中的許多人更加不堪。因為他們覺得自己的未來只能一路向下,但窮國中窮人的人生卻看似充滿希望。富國中的窮人認為,是那些窮國中的富人奪走了他們的「資源」,所以對應之道就是把門關起來,停止資源的流失。

這些人認為,已開發國家透過人口控制,達成了經濟的穩定。但開發中國家卻利用人口紅利,維持高成長經濟,從而「搶奪」了自己節省下來的資源,進而壓迫了已開發國家的社會,使得生活在富國中的窮人(也就是自己)面臨危機。而這些新興國家,藉以「偷走」已開發國家的努力成果的工具渠道,就是「全球化」。

事實是否真的如此?全球化不是已開發國家所主導的嗎?如果不是跨國企業帶著技術轉進到已開發國家設廠,這些國家怎麼會有足夠的工業生產力來和先進國家競爭呢?為什麼這些跨國企業,要做這種傷害自己國家和同胞的事?

達沃斯人:擺脫國家機器束縛的的全球性超級階層

最近幾天,瑞士達沃斯正在舉行一年一度的世界經濟論壇(WEF),這個論壇是由所謂的「世界菁英」所召集的,在陰謀論者的眼裡,達沃斯、羅馬俱樂部、共濟會、甚至聯合國這樣的組織,都是某種形式的錫安會(丹布朗小說《達文西密碼》中的虛構組織)或聖殿騎士團的真實示現。這些菁英組成秘密結社,在幕後控制了各國政府,從而控制了全體人類。

杭亭頓用「全球性超級階層」來形容這些「達沃斯人」。由於他們的能力和資源遠超過一般人,甚至可以擺脫國家機器的束縛,而他們對其他人的控制經驗,也讓他們感受到自己的優越性,這種體悟讓他們輕易拋棄國族想像,從共同體中「脫嵌」而出。而全球化過程中這群人彼此間的合作經驗,讓他們理解到「這個族群」的利益來自於跨國、跨領域的流動性,也就是打破既成區域體系之後所衍生而出的邊際利益。

對達沃斯人來說,流動是世界和自身的關鍵。在「全球流動」的領域裡,國家的控制力遠不如跨國企業,國家透過「控制」而獲利,達沃斯人透過「流動」這個超越國家的體系而獲利。

Naomi Klein於川普當選之後在《衛報》上發表了一篇評論,她認為美國中低階級的苦難,來自於柯林頓這樣的「達沃斯人」。這些人對自己的同胞毫無憐憫之心,專心追求自己和自己所建立的跨國企業的利益。這些人主導了先進國家的政治和經濟,但他們所推動的法案,卻不以國家的利益為優先,至少不是以窮人的利益為優先,而是藉由國家之手,謀取「超級階層」的共同利益。也就是說,全球的達沃斯人,在各自的國家推動類似的「全球化」政策,從而建構了一個有利於跨國企業的最大獲利,但卻會傷害到中下階級的「全球化」經濟體系。

如果把達沃斯人和中下階級的對立,套用在馬爾薩斯的描述中,也許可以得到一個,乍看之下非常殘酷但也許也有幾分真實的圖像:智識優越的一群人,透過自律和努力,創造了一個「有餘」的、資源人口達到平衡的富裕階級,這個族群無視、排擠、壓迫其他人,也就是那些「不足」的族群,然後富者越富(因為有餘)而貧者越貧(因為不足),最終的結局是強者淘汰弱者,世界重新達到平衡。1

川普的崛起,被視為是美國弱勢階級對菁英階級的反撲,也就是窮人對達沃斯人的逆襲。不知是否巧合,今年WEF會議的最後一天,正好是川普就職美國總統的日子。但矛盾的是,川普怎麼看都比較像是個達沃斯階級,而不是被壓迫的中下階級。如果川普自身的經濟利益和他所聲稱代表的「被遺忘的國民」相衝突,他又會如何抉擇?「被遺忘者」選出了一個達沃斯人來對抗達沃斯人,這樣的決定是明智的嗎?川普所聲稱的「我最會做生意,我懂那些人怎麼想」的長處,會實現在對抗有錢人、替窮人謀福利的目的上嗎?

廣場人:反對那樣的全球化

湯馬斯.佛里曼提出了另一個方向,他認為全球化時代的「廣場人」才是能夠寄予希望的未來。全球化或者資訊化的時代除了造就出達沃斯階級以外,也產生了一個同樣具有流動性的階級,這個階級對全球流動同樣抱持正面的態度,但卻是反對「那種全球化」的。「廣場人」這個名字來自於華爾街佔領運動,描述的是一群願意關心或者主要關心目標在窮人和「正義」「公平」等理念的族群。

這群人通常比較年輕,經濟上屬於中產階級所以有餘裕關心生活以外的公共事物,他們在廣場而非高級會議廳裡聚集,他們透過網路而非傳統人際脈絡連結,凝聚他們的是共同的理想而非共同的利益。最大的特色是他們關心「他者」而非僅只關心自己。

川普看似反對那些鼓吹全球化的達沃斯人,但他並不是廣場人,他所代表的是舊世界的野蠻強者,使用的是舊世界的冷兵器例如房地產這種固著性的資本,而不是新世界的武器「流動」。同樣代表舊世界的還有習近平,他們的思惟體系繼承了種族優越論和演化論,世界的終點是強大的統治者和無微不至的建制帝國。

也許在未來幾年,我們將看到的是一個轉變中的時代,推動催化這一切的技術推手是資訊革命和流動性帶來的權力改變。若是果真如此,那麼未來我們將看見的是國族想像體的滅亡,傳統的基於國族而建立的民族國家的衰落,新興的超越國家之上的體系將被建立。未知的是新世界究竟會傾向於超級階層達沃斯人的利益,抑或是傾向於解放階級的廣場人的理想,又或者兩者皆非,而是進入另一種也許更混亂的、無法想像的混沌狀態?

- 最近有一個剛發表的世界財富調查,全世界收入較少的一半,大約三十六億人,這些人的所有財富全部加起來,等於全世界最富有的八個人的財富總和。