陳時中的「鹹豬手」(下):性騷擾背後,不該被個人化的結構問題

▍中篇:

性騷擾的權力面向

筆者過去曾撰文指出,在性騷擾問題中強調當事人主觀感受有重要意義,那是為了扭轉長期以來女性經驗不被傾聽、相信與重視的逆境,並且提醒我們從女性主體視角出發來討論性騷擾(而非獨尊男性的世界觀)。但另一方面,如前所述,在同樣的情境中,每個人的感受往往各有不同,因此性騷擾的定義也必須遵循某些客觀的指標與要素。

與此同時,如果我們忽略性別權力結構在性騷擾問題中扮演之角色,便難以說明為什麼性騷擾會反覆、持續發生,並往往是由某個性別(男)施加於另一個性別之上(女)。白話地說,如果性騷擾只肇因於個人情感和行為上的落差,那麼這麼多的案例難道不足以給予我們足夠的「教訓」、引導我們培養更正確的人際互動方式嗎?又比如,某些人會將性騷擾問題歸因於男性的「動物性」,將其認定為男性難以擺脫的生理需求,便是無視權力結構的結果。

考量到在主觀感受以外,性騷擾也應該符合某些客觀要件,且與雙方之權力地位息息相關,並不是所有個人與性有關的不愉快與不適,都勢必屬於、或必須屬於「性騷擾」的範疇,儘管很多時候這些人際相處樣態也確實和社會中的性別角色與互動模板有關,但它們可能更屬於某種人際關係間的摩擦、落差與衝突,而不是仰仗權力差異所執行的剝削與壓迫。反過來說,在某些情境中,也許當事人不見得當下感受到不愉快,但卻仍舊有可能涉及來自性別權力不平等下的壓迫。

更重要的是,當我們從權力角度出發,將性騷擾看作一個系統性問題時,才可以避免以性別本質化的觀點予以詮釋。換句話說,並非女人的身體天生帶有原罪,必然吸引到尚未擺脫動物直覺的男人的侵犯,才導致了性騷擾與性別暴力的發生。相反地,是父權體制打造的社會性認知讓性騷擾成為可能。

也唯有如此,性騷擾才不會只是一種個人道德缺陷。儘管個人的意圖和動機並非毫不重要,但在所有性別暴力的議題中,「性」的慾望、需求與偏好,其實都不是真正的關鍵,甚至個人品行也可能與此無關。

一個在其他面向都品行良好的男性,仍舊有可能因為父權社會所賦予的錯誤資格感,而將女性視為滿足其情感與性需求的服務者。性騷擾所關乎的,是男性在父權社會中如何被養成、如何「成為男性」,以及他們在成為男性的過程中,被教導了哪些價值、被賦予哪些特權,又如何被引導去追逐特定的陽剛氣概,並將對女性的索求和壓迫視為男性身分的理所當然。

袖手旁觀的女性?

除此之外,這亦有助於我們理解父權社會如何面對、處理性騷擾問題,比方說,為什麼在某些場域中,性騷擾似乎特別容易發生?為什麼有人會對他人遭遇性騷擾袖手旁觀?甚至是加入加害者的陣營,對受害者噤聲、打壓?為什麼即使是女性,也不見得會對女性受害者伸出援手?

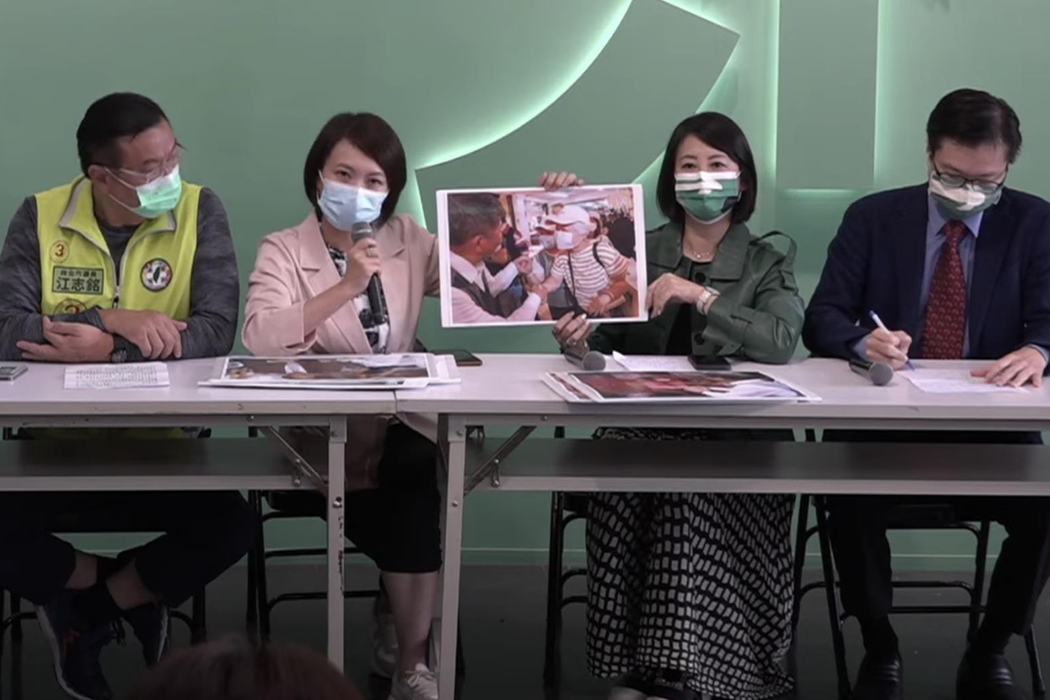

無獨有偶地,選前有另一樁與性騷擾相關的指控,是針對新竹市市長候選人高虹安。網紅四叉貓在臉書上先後以文字指控,後續又發布錄音檔,暗指高虹安國會辦公室曾發生過辦公室主任騷擾女助理的性平事件,但高不僅沒有妥善處理,反而讓另一名女性主管施壓女助理。許多人對高虹安的作法感到憤怒不滿,其中一個常見的回應便是「身為女人怎能打壓其他女人?」

職場性騷擾與性暴力是需要被嚴正看待的問題,那不只是對個別女性當事人的身心傷害,更是對女性作為一個集體的社會性壓迫。當職場性騷擾被容忍、忽視,等同打造對女性具有敵意的公共環境,置女性於弱勢處境,致使女性可能主動或被動、直接或間接地退出或減少投入,進而再次鞏固並強化公領域中的性別權力不平等。職場性騷擾所影響的,是女性身為社會一分子,平等、自由參與其中的機會。

若對高虹安辦公室的指控為真,那麼其中需要探問、檢討的問題也絕對不只是高虹安個人作為主管的品德,還有職場性騷擾為何發生、如何被合理化,以及職場中的性平機制是否能夠發揮作用、又有甚麼缺失?若空有性平機制,當事人卻無法從此機制中獲得任何支持與協助,除了主管不作為以外,還有什麼其他原因?我們又應當如何予以修正?

回到主事者本身,品德與價值觀固然影響個人決定,但另一方面,女人作為女人,卻反過來「為難」其他女人的案例,其實從不罕見,尤其在男性對女性的壓迫中,更為尋常,這往往也不是因為女人的不道德,而是她們在父權社會中所發展出的生存手段。

父權社會的運作方式之一,便是將女性分化成「好女人」與「壞女人」,並且鼓勵所有的「好女人」一同譴責「壞女人」。一方面「好女人」會受到恫嚇,如果自己不加入打壓「壞女人」的行列,就有可能同樣成為被攻擊、驅逐的對象;另一方面,「好女人」也可以透過執行父權社會給予的任務,來獲得某些保障甚至福利。

這麼說並非是在合理化女性對其他女性的傷害,而是想要指出,當性騷擾本身是結構性問題,性騷擾的旁觀者與共犯們,同樣是結構的一份子,在個人的道德選擇之外,他們的行為也必須要被放在更大的社會框架中進行理解與討論。不然的話,不論是性騷擾的發生還是防治,都會變成一種「隨機」的現象,全憑個人「良心」。然而,根除性騷擾所需要的,從來就不只是道德品行教育,更需要我們對父權體制與其中的性別規範的全盤檢討與挑戰。

性騷擾如何成為「都市傳說」

近年來我們得以在媒體和社交網站上聽聞越來越多的性平事件相關指控,這某種程度上確實反映了,性別意識的提升讓性別暴力問題受到更多關注,而當事人也獲得更多的鼓勵和機會,得以陳述自身經驗並爭取正義。但與此同時,我們所習慣使用的情感框架,似乎也逐漸讓性騷擾成為一個「信者恆信、不信者恆不信」的「都市傳說」。

比方說,如前所述,對「不舒服就是性騷擾」論述的強調導致許多人將性騷擾誤認、甚至打造為女性情感上的「嬌貴」,更是她們對男性在情慾上的偏好,才形成的一種對男性之不公平待遇,所以「人醜」才會造成性騷擾。

更甚者,某些人將女性的性騷擾指控描述成她們對不受自己慾望之男性的拒絕與懲罰,男性在此唯一的「錯誤」就是不夠討人喜歡。如此一來,性騷擾永遠不是一個真正的議題,更不是父權社會裡的體制性壓迫,而只是個人情緒、愛好和性格所創造出的無病呻吟。

另一方面,隨著社群網站打造了更廣泛、頻繁的分享趨勢,也鼓勵人們去捕捉、閱讀他人的感受,正向來說這可能促使我們培養更多同理心,但卻也可能變相地讓感受成為一種獨裁結果1。換句話說,人們愈發習慣性地認定自身感受也必然能夠推廣到他人,而同溫層效應讓所有與自身不一致的感受都成為錯誤。

於是,當性騷擾成為一種純粹個人感受性的判斷,我們可以觀察到的結果是,第一,性騷擾的存在變得極為主觀,而且此種主觀感受可以進而用來代言與詮釋他人(白話地說:我就是覺得有)。第二,當人們試圖討論性騷擾時,這些感受反而經常成為阻礙。

例如人們可能因為性騷擾問題的「私人性」,傾向於以一種「口耳相傳」的隱諱態度討論這些問題——而不是選擇一個政治態度;又比如,人們擔心在指出這些感受不見得讓性騷擾成立時,會等同於否定當事人的感受,進而形成二次傷害或對受害者之責怪。

如此一來,性騷擾便成為難以辯論與挑戰之議題,更被形塑成一種永遠無法從中恢復的傷害。第三,這種對感受的重視可能也會和個人的性道德結合。換言之,性騷擾可能被用來指稱那些人們眼中不夠道德、不夠「正確」的性互動,更被作為工具,鞏固父權社會對女性身體和性的、固著想像與箝制2。

綜合上述討論,最終的現象是,當政治性與權力視角從性騷擾議題中脫離時,性騷擾抑或成為一個不被信任、以至於完全無效的指控,否則便是完全隨機、甚至過度廣泛且浮動的現象,進而導致沒有任何的共同結構因素可以被發掘與檢討,並且因為如此,不同事件甚至可能互相矛盾。而不論是哪一種,都對於我們理解、回應性騷擾問題沒有幫助。

事實上,在陳時中與高虹安的事件中,我們都可以發現,性騷擾是真是假其實早已不重要,因為人們關注的焦點並不是容許性騷擾發生的根本結構,只單純地把這些事件當成對個人道德品行的負面證明與攻擊。在選舉之後,這些指控也就失去了意義,而下一次我們依舊會對性騷擾各說各話。

- 筆者在此絕無意否定社群網站作為一種倡議平台和工具可以發揮的功效。事實上,從#MeToo運動和許許多多其他的性別倡議行動中我們都看到,社群網站作為一個相對民主化的空間,為許多過去可能難以取得話語權的人製造了重要的機會,讓他們的經驗和故事可以被訴說、被傾聽。並且更進一步地,透過這樣分享,讓集體的共感與行動得以成為可能。

- 例如認定女性在性之中只能是被動與弱勢的一方。