花蓮的二二八:我的外曾祖父張七郎

數萬人被逮捕、失蹤、死亡,每300人中就有一條生命從人間被除名,這樣一個歷史事實,需要多久時間來遺忘?

今天開始的二二八連假,雖然連日陰雨,相信仍不減大家從勞動中解放的好心情。因此,遊樂園六福村趁勢推出連假優惠,只要身分證上有2、2、8者,即能以特價228元入園遊樂。1997年開始,內政部頒訂每年2月28日為國定假日。這一天,國家將年年被重新提醒過去犯下的錯誤,以族群和解共融為目標努力,以紀念當年由國民黨政府引發的屠殺慘案。1997年到2016年,19年的時間,台灣史努力擠進歷史課本,又終於從中國史中獨立出自己的面目;1995年,李登輝第一次代表政府向二二八家屬道歉,21年過去,歷史傷痛好像能逐漸平心靜氣地被擺放成架上的檔案。

真的如此嗎?19年、21年,或者從事件發生的1947年到2016年,69年過去,加害者的責任追究已經全數被公允地指出?療傷止痛的工程已經完成?歷史的教訓皆深刻鑿刻在上一代、這一代與下一代台灣人的心裡?然而,2015年,引動各界抗爭的課綱微調事件,又重新揭露進行的非常緩慢的轉型正義有多麼脆弱,不管用什麼手段,只要拿到話語權,一代人對歷史的認知就能輕易被重塑。

因此,六福村之所以能以輕省的態度將「二二八」作為行銷企劃,而被大眾接受,說明了這個恐怖的歷史事件被在意的程度遠遠不夠。「二二八」作為符碼,它背後隱含的文化內容實在太廣太複雜,69年過去,加害者的責任追究並未完成,療傷止痛的工程總是延宕,歷史教訓太容易從上一代、這一代與下一代台灣人心裡抹除,它不可能,也不該是符號消費。如是,二二八在2016年,一點也不該歡樂慶祝的歷史上的今天,對於罹難者、對於他們的後代,其身分在白色恐怖時代,有好長一段時間被列為監控對象,難道應該為了身分證上有2、2、8三個數字而覺得幸運嗎?

二二八事件究竟該如何被認識?我想,外省人,本省人,不同階級或許因身分不同而有不同的經驗。然而,將外省人與本省人被殺害人數視為競賽,來判定哪一個族群比較殘暴;或者,對被害者進行統獨意識的認同檢查,都不會是一個好的談論方式。

張七郎:歡喜迎來的國軍以子彈結束了他的生命

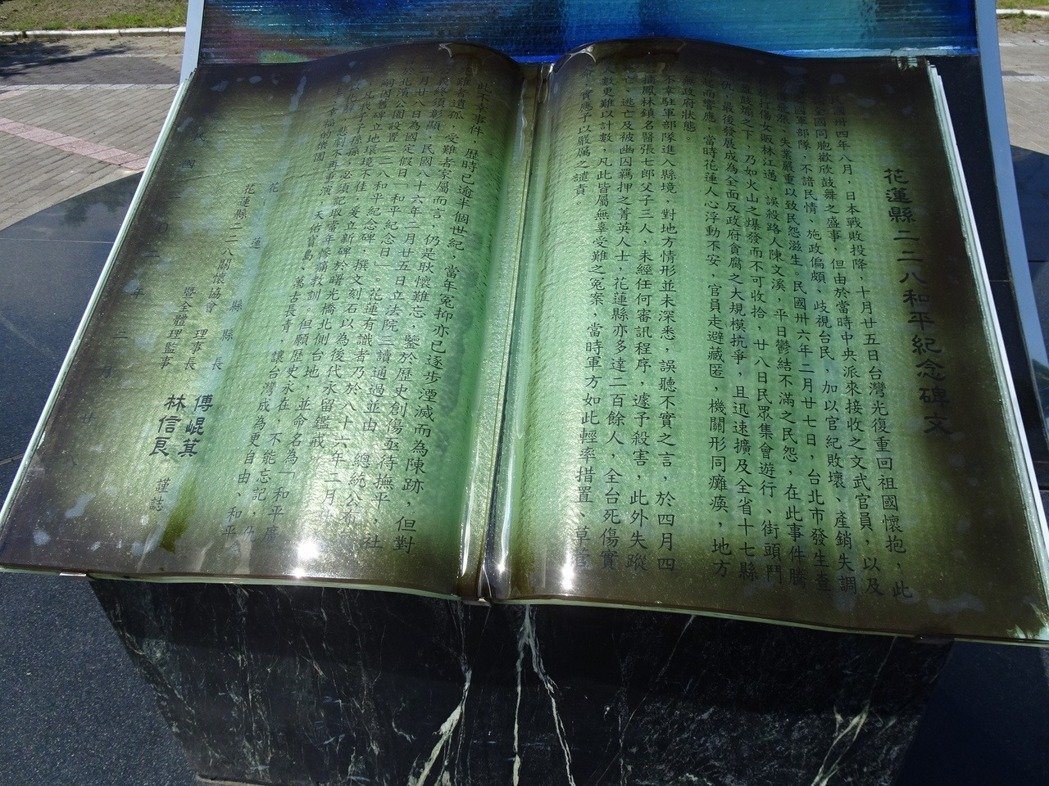

我的外曾祖父張七郎,與他的兩個兒子張宗仁、張果仁,1947年4月4日被國民黨軍隊帶走後,再回家時,已經是牛車上三具殘破的屍體。清鄉運動被殺害的張七郎不是台獨先鋒,相反的,他即使在日治時期也始終堅持祖國在中國。我應該如何看待外曾祖父的大中國認同?在那個時代,他應該為了有這份認同而感到抱歉嗎?那曾經是一個使我痛苦的問題,然而,一旦了解張七郎知識的養成背景,這件事似乎又不是那麼難理解。

1888年出生於新竹湖口的張七郎,父親張仁壽是漢醫,自幼有漢學傳統,又在日治時期進入公學校接受日式現代教育,畢業後到由英美人士創立的廈門英華書院,學習外文與西方知識。如此一來,他對世界的認識與當時許多台灣知識分子相同,來源非常複雜。而張七郎的妻子詹金枝,父親是新竹地方仕紳,日本統治台灣之後,父親與兩個親人相繼被日本人殺害,根據外婆的回憶,她不曾從詹金枝口中聽到對日本的仇恨。微妙的是,張七郎自己就畢業於總督府醫學校,他與詹金枝更將三個孩子送往日本讀醫,畢業後紛紛前往日本於中國東北扶持的滿洲國行醫。

張七郎,家學淵源為漢學傳統,國家認同為中國,受日式、西方教育,主動把兒子送到日本唸書,這樣的人,應該如何理解他?或者,可以說,日治一直到戰後時期的台灣,張七郎僅僅是一個怪胎,難以評價的特例嗎?

從台人抗日的歷史來看,日治之初,抗日行動國家認同仍朝向清朝,帶有恢復天朝舊政的理念,領導者卻又同時宣告新的年號,台灣獨立與回歸中國在當時並不一定矛盾,終極目的是脫離日本統治。隨著抗日運動發展,也出現台灣人民獨立與堅持祖國認同相異的抗爭路線,甚至對「祖國」的定義,應該是中國共產黨還是中華民國也產生分歧。除了抗日份子的國族認同並不一致之外,也有替日本皇軍打仗的漢人、原住民,許多人的祖父應該都是其中一員,他們在當時內心對國家的想像又是如何?

1945年日本戰敗,張七郎歡欣鼓舞,建牌樓以慶祝回歸中國,並急急將三個在滿洲國行醫的兒子召回花蓮鳳林,為的是共同建設他想像中脫離日本統治而有新氣象的台灣。到了1946年,對於國民政府接收台灣後的狀況,張七郎有了疑慮,在筆記中寫下:「一九四五年十一月十日接收花蓮港,十六接收鳳林,爾後嗟嘆風聲街頭巷尾、智愚各般異口同音鳴呼今日島民之罪愆何可銷滅,犬去豕來,台灣建設徒聽空音」,並在議會中提出建議而終未被採納。

然後,才到了1947年,張七郎曾經歡喜迎來的祖國軍隊,用子彈與軍刀於鳳林公墓毀滅了張家三條生命。屍體在墓地堆成兩堆,清晨偷偷用牛車運回家,再由張家寡婦一一清洗乾淨,穿回他們素日喜愛的衣服,縫回流出來的腸子,像一條沉默的生產線。

訪談中,外婆開玩笑地用簡單兩句話解釋家族的命運:「只要換一次政府,我們家就死三個人。」日本統治時期,詹金枝家族有三個親人命喪日本人手下;國民黨統治時期,詹金枝又再度失去了她的丈夫,以及兩個兒子,餘下的親人逃亡海外。而詹金枝的命運也不會僅僅是一個怪胎,一個台灣史上的特例。

張家只是比較幸運,遺族的生死劫被已故的張炎憲老師花了十年,辛苦地以口述史方式記錄下來。張家人為何而死,由何人加害,2009年在中研院公布的史料中曝光。然而,還有更多家庭得不到真相,他們的故事沒有被說出,甚至尚有沒有婚嫁與子嗣,無人認領的無名屍。

所以,這樣一個歷史事實,需要多久時間來遺忘?真相是什麼?它其實還沒完整的被記住過。

二二八放假以外,你還可以做甚麼?

「共生音樂節之所以命名為共生,除了『共』字本身隱藏著二二八的符碼外,還有一個重點,在於沿用南非族語『待人以仁』(ubuntu)的意義,希望可以透過記憶過去的衝突與仇恨,反思其中的正義問題,以促成各族群的理解共生。」這是台灣史研究者藍士博解釋2013年開始舉辦的二二八共生音樂節之初衷。而今年2月28日在凱道,這一群青年與公民團體仍會繼續努力辦下去。

從我個人有限的理解裡,我的外婆之所以能替家族悲劇下了那樣雲淡風輕的結論,正是因為她盡了一生的努力「待人以仁」,與自己和解,與歷史和解。「不要再有眼淚了」,事件發生後她對自己這樣說過;然而,在年老的時光裡,漫漫長夜,她想起自己一生的種種艱難,才終於允許自己哭泣。

這是我對歷史的體驗。二二八事件在1947年以後持續浸潤家族的每個毛細孔,那是外婆之所以成為外婆,母親之所以成為母親,我之所以成為我的重要原因。一直到今天,它提醒我認同是多麼複雜的事,排除異己,思想檢查實在太簡單,共生則太難。

所以,二二八紀念日,或者,任何一個紀念日,放假的意義到底是什麼呢?

抵抗遺忘,在廢墟中重組真相。

到底反省到何時才能終止?以拍攝納粹加害者後代為對象的紀錄片《希特勒的孩子》,導演在最後說:「但是這段屠殺的故事,是不會有結局的。」

台灣的未來將往哪裡去?每一個時代,這個島上的人都在問同樣的問題。而無論如何,都值得在歷史上的今天,在這個不用上班的紀念日,停一下,再停一下,想想它應該怎麼審慎被理解,仔細被清理,小心被記憶,謹慎被對待。