現代社會的瘋癲與文明——被同意治療的政大搖搖哥

政大搖搖哥被帶走了,以「為了他好」的理由。

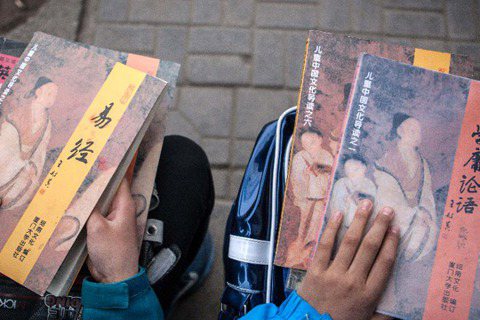

我不是政大的學生,但這幾年到政大旁聽、參加活動時,也經常在校門口、公車站旁看到套著寬大破舊外衣的男子,左搖右擺,有時見到人,會激動大笑大叫。朋友說那是全政大都認識的名人丁先生,暱稱搖搖哥。

剛搬上台北時,房子租在台大後門,也經常遇見一位高壯的男子,背著各式骯髒的女用背包,沿著復興南路與和平東路或走或坐,從未更改路線。他不與人交談,更多時間是對著自己的手掌說話,慎重其事的表情,彷彿正在向另一個空間的人傳遞某種重要的訊息。

我想,無論城市與鄉村,幾乎每個區域都可能有一個搖搖哥或背包哥,衣著邋遢,行為怪誕,行走路線固定,地縛靈一般遊蕩。他們從未傷害人,看起來甚至比行過的人群活得更自在悠遊。誠實的說,第一次遇到搖搖哥與背包哥,各種關於瘋癲的想像確實使我恐懼;而這種恐懼,一方面來自作為一個生理女性獨自在夜晚的城市空間活動之不安全感,另一方面則源於對各種精神疾病認識之淺薄。

究竟,我們是如何想像精神疾病?暴力?色情?潛在犯罪者?其實,再繼續往下想下去,我們的恐懼,更多基於害怕「失控」。我們習慣一套「理性」的社會規範、行為模式,作為世界運行的準則,確保大家都能照著規則玩。在特定空間,我們做特定的事,說特定的話,約定俗成使人安心。就算受到傷害,也能依循邏輯、因果去了解,並且施以懲罰。然而,精神疾病患者如果不照規則玩,行為模式難以用常理去認識,我們失去判斷、應對的標準,就無法判斷自己與對方的距離應該保持多少?無法預期下一秒對方如果突然做出自己不能理解的行為,又應該如何應對?於是,讓他們消失,搭上十五世紀的瘋人船,運往一個隔離的空間,使「常人」生活的空間保持清潔與秩序,拿回空間治理權,就變成最快速、方便的作法。

其實,舉著「為了他好」的旗子,誰又真的在意被帶走的精神障礙者消失以後,究竟會受到怎麼樣的對待呢?廖福源在〈「強制就醫」究竟幫了誰?〉一文中,就以他長年擔任社工的實務經驗,便指出依《精神衛生法》強制病患住院六十天後,因住院期間經常用高劑量藥物壓制急性病人,卻鮮少投注人力關心精神障礙者的心理遭遇,導致許多精障者回家後反而與家人、社工關係完全破裂。

我們對疾病的認識與定義是會改變的。

「疾病」與「變態」相對於「健康」與「常態」,判定的標準經常都是由多數人來替少數人決定。這種害怕失去控制,害怕少數人無法與多數人「約定俗成」,進一步對於超出認識範圍之外的行為進行隔離,在過去也同樣施行在同志身上。1868年,匈牙利作家/記者科班特(Károly Mária Kertbeny)混合希臘字根與中世紀拉丁語,創造「同性戀」(homosexual)一詞,該詞原為中性,並無貶意。科班特甚至花費許多年與德國法律中懲處男同志的條款搏鬥未果;然而,在科班特過世多年後,「同性戀」一詞卻被用來描述變態心理,不被社會所容的病徵。同性戀除了作為一種疾病,同時在1871年的德意志帝國,還被視為罪犯,得處以刑罰於。二次世界大戰中,不僅法國恢復法國大革命後廢除的同性戀刑罰,德國納粹政權更加重罰則,重罪並加重刑罰,1933到1944年,共有48082人因為同性戀被判刑,一部分人被關進監獄,另一部分則被關進集中營。

傅柯在《瘋癲與文明》中,說明中世紀結束時,麻瘋病消失在西方世界。然而,14世紀到17世紀,過去對痲瘋病的拒斥並沒有消失,這些禁閉痲瘋病患的機構被保留下來,「它們將用一種奇異的魔法召喚出一種新的疾病、另一種猙獰的鬼臉,等待著社會清洗和排斥的習俗捲土重來。」游手好閒者、窮人、罪犯、精神錯亂者成為新的疾病與猙獰的鬼臉,非理性取代痲瘋病,具有恐怖的傳染能力。因此,「瘋癲最終成為禁閉的唯一理由,它象徵著禁閉極端的非理性。」而知識、醫學作為新的理性,則是控制瘋癲的強大約束力。

70年代,美國精神醫學學會與心理學會表達同性戀去病化的立場,90年代世界衛生組織決議將同性戀自疾病列表中刪除。在同性戀於多數國家不是精神疾病也並非罪犯的今天,我們對於精神疾病與罪犯的定義,有更多的認識了嗎?或者,我們對於「非理性」,仍舊複製著一種對於痲瘋病的恐懼,認為強制隔離便能維持想像中的社會秩序?中學教育中傾向讓學生認識健康、積極的心理與身體,那麼,對於所謂「不正常」的心理與身體,有足夠的語彙去描述嗎?教育現場如果有「精神異常」的孩子,學校是否有夠豐富的資源支撐老師呢?同時讓同學有更多的耐心與方法去理解,而不只是視為一種麻煩與恐怖。

理查.葉慈的長篇小說《妨礙安寧》,描述60年代美國雜誌業務被強制送醫後,從入院到出院後他的生活如何逐步走向徹底毀滅之境。「你們都正常到快掉把我逼瘋了。」正常與瘋狂的界線在哪裡?那是主角約翰.懷德絕望的瘋狂吶喊,沒人認真傾聽。

小燈泡過世後,整個社會對於「失控」的恐懼集體爆炸,每個人心理都有不同形式的傷口,亟需找到方法治療,重建信任感。然而,衛福部心口司馬上表示將放寬強制就醫規定,只要第一線警消認為條件符合就可強制送醫、評估鑑定,反而加強了精神障礙者之污名化,有病識者不敢主動就醫,人人都是潛在是禁閉者的恐懼擴大,更加無法建立對社會的信任感。

或者,在搖搖哥強制就醫後,台北市政府新聞稿解釋他疑似多日未進食,無法自理,才協同警方、消防人員「規勸就醫」。然而,影片中,搖搖哥顯然是在沒有傷害自己,也沒有攻擊別人的狀態下,一邊大喊自己沒有犯法,一邊被強迫壓上擔架。此外,「疑似多日未進食」是否適用《精神衛生法》第32條「有傷害他人或自己或有傷害之虞者」得強制就醫,也有討論的空間。

政大搖搖哥被帶走了,據說是為了他好。然而,那或許只是顯示了政府官員面對未知,也和我們一樣恐懼,一樣束手無策而已。