陳培興/我們需要為祖先的罪惡負責嗎?集體責任的道德爭議

前陣子,日本首相安倍晉三發表戰後七十周年談話,內容有一句話引來外界批評,他說:

「現在我國戰後出生的一代已超過了總人口的80%。我們不能讓與戰爭毫無關係的子孫後代擔負起繼續道歉的宿命。」

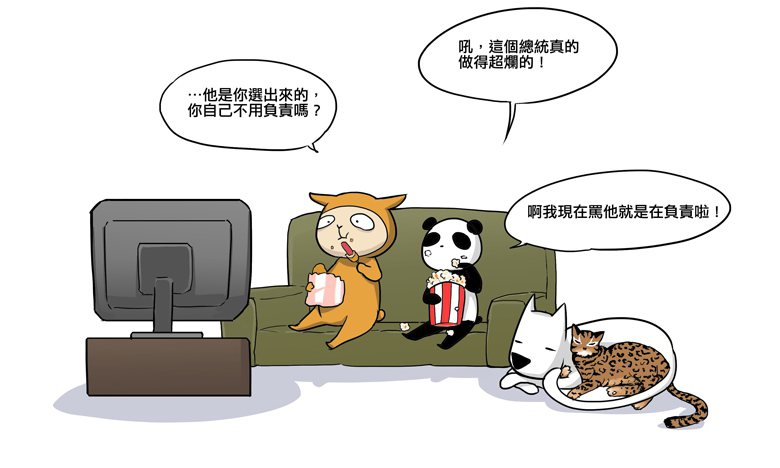

在這裡,安倍的話可能隱藏了一種「人只需要替自己所作所為負責」的道德信念(又或者他只是表達道歉的不耐),不過,當面對這種「信念連結去歷史責任」的問題,身處在同一社群的人往往會有不一致的判斷。

正如我曾問過好幾位朋友:「到底日本人需不需要為歷史過錯負責?」大部分都認為需要,但當我指出「當時絕大部分支持侵略的日本人,現在都死了」,這時候又會有人認為新生代沒有這個道德責任。

同樣的情況若然是套在「六四」去談,即使主事者死光,相信我們也難以接受中共毋須負起此道德責任。問題是,在這裡我們有不一致的道德信念嗎?如果有,我們自然應該貫徹一致的原則,但其中的爭議又不那麼簡單。故就這個課題,我想在這篇文章嘗試談談集體責任(collectiveresponsibility),分享幾個思考的切入點,希望對大家思考這個問題有益。

▎甚麼是集體責任?

當我們說一個群體應該為其所導致的傷害負責時,我們追究的是集體責任。但到底甚麼是「集體責任」呢?其實它跟個人責任滿像的:都涉及主體基於行為而導致的過失和責任。

一般來說,此主體必須是能夠依據普遍的是非觀念做出道德判斷,並為其行為負責的個體。但不同的是,集體責任的觀念並不是如此,它並不是將過失和責任連繫於每一分離的個體,而是從群體層面作道德分析。註1

▎真的有集體責任這種東西嗎?

不過,這種將個人責任套用在集體責任的做法也遇到不少批評,譬如有些個人主義者會批評它抵觸了個人責任原則,對個人進行不公平地責任追究。

比如說,道德責任的來源一般都是由個體形成意圖或判斷,自主導致另者傷害而來。但問題是,群體如何形成這種意圖或判斷?如果說「意圖」是一種心理狀態,那麼群體本身並不能夠進行思考和形成意圖,那又如何追究這種群體的道德責任呢?註2

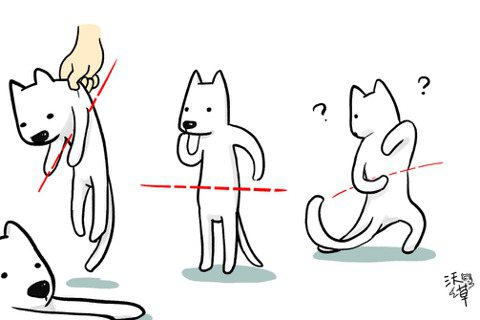

再者,一個集體是由不同的個體所構成,不同的個體之間未必有一致的意圖、主張、信念和行動,如果我們把道德責任放在「群體」上來考慮,那豈不是忽略了其他被迫、不自願、或是沒有意見的人?以上兩點是想指出,第一、群體本身無法形成意圖和判斷,因此不能作為有能力行使道德判斷的主體。第二、假如集體責任是可能的,則會連累那些沒有參與,沒有帶來傷害的個體,這至少會對某些人(包括後來加入群體的人)不公平。

▎能用「團體共識」來談集體責任嗎?

你可能會說:「難道我們就不能通過某種正當程序,例如契約、選舉、公投等方式來形成群體共識嗎?這樣我們就能在尊重個體的情況下產生集體意志。」對於這點,批評者仍可能會指出:無論我們如何找出共識,這些方式終究無可避免地掩蓋少數人的意見,即使是民主社會的政策,也不可能得到每一個體的認可。更何況在二戰期間,當時大部分國家也不是充分民主化,做決定的往往只是一部分的領導者。故此,如果追究這種道德責任的話,那牽連「無辜者」的問題又要如何處理?

▎在什麼時候,個人該受到集體責任牽連?

此外,我們總會問:「個體在甚麼條件下需要以一群體的身份承擔道德責任?」假如他沒有直接參與傷害事件,我們是否可以根據其身份、血統、或國籍上的因素而將之納入集體責任的範圍?比如說,一個長期居美,從未與戰爭有過關係的日本人,他需不需要因為血統而背起日本的集體責任?註3類似的問題還有不少,譬如我們應否讓所有德國人對二戰期間死於在集中營的人負上責任?對於女性在社會上經歷過的性別壓迫和性暴力,我們可否合理地追究所有男性?我們是否可以追究美國所有白人對黑人施予的種族主義對待?註4

▎集體責任與個人責任可能相容嗎?

以上有不少質疑和困難,不過集體責任的擁護者仍可以嘗試回應,並主張集體責任的觀念能夠相容於個人責任的觀念(雖然可能限於自主選擇的情況),或許他們可試著從以下兩點來辯護:一、自願接受的身份認同,二、個體在社群的參與和受惠。

1.自願接受的身份認同

首先,或許我們可以說,如果一個人自願選擇去接受某一個身份,他就是同時接受且需要背負來自這個身份認同的過去,包括其歷史的集體責任。

這點可能比較複雜,因為它牽涉到身份認同的意義。但我們可以這樣理解,身份認同並不是一種實然的判斷那麼簡單(一個人固然可以生在某一國家,但同時不承認自然作為國民的身份),它的內容並不是彈性得可隨便選擇性地接受,比方我們不可能說過去以「日本」這個群體所做的事不算數,而只接受目前的日本。

也就是說,當我們接受一個身份認同的時候,難免會捆綁著一些「內涵」,這些內涵包括著集體的過去,從而使得承認這種身份認同的日本人需要背負其歷史責任,即使他根本沒有直接參與,甚至不同意當年所為。

你可能會問,為甚麼身份認同必定包括了一些內涵?假如我自願接受「日本人」這個身份認同,難道就要承擔起「侵華」事件上的集體責任嗎?

這裡帶出兩個重要的問題,第一、我們可能需要解釋群體的同一性,以說明一個持續的身份如何可能,為何會包括著某些內涵;第二、「集體責任」的考量會不會有一種盲點,總是錯誤地追究道德責任的應負擔者?

對於第一個問題的解答,其實形上學也有「跨時間等同」的討論,如果人身同一性的理論能說明個人需要承擔自己過去的責任,那我初步認為它可嘗試應用在解釋群體的同一性。至於第二個問題,我認為在考慮集體責任的時候,其實還要判斷到底是哪個群體作出了傷害,從而針對地追究責任,這樣才能合理地將道德主體承擔自身責任的觀念應用在「群體」之上,而不一定是某個既定身份的責任。

2.個體在社群的參與和受惠

另一方面,人們可能會從個體在社群的參與來論證。這是甚麼意思呢?這是說他們認為一個人身處在群體內其實就接受了群體不少的好處,包括享受群體從外侵得來的資源,而且他參與在社會的協作裡,包括就業、交稅、生兒育女,這些活動事實上就會成為其他成員(例如軍隊)的資源,讓他們去購買或製作裝備。在這個意義上,即使個體不是直接參與,其實也是間接促成傷害的結果。但當然,我們還可以接受某種「脫離群體」的標準,從而說明某個強烈反抗的個體不需要為群體負擔集體責任,譬如是不惜犯下「叛國罪」的反抗,這或許是大部分人能夠接受的其中一種「脫離群體」的標準。

3.區別開個體責任的集體責任

剛才兩種方式可以嘗試說明「沒有直接參與」的個體,如何能夠在其他意義之下作為群體一同承擔集體責任。但還有一件事要注意,有些觀點主張把「個體責任」和「集體責任」區分開來,認為新生代在這種意義下雖然具有集體責任,但卻沒有個人責任。意思是,我們無法把集體責任直接「分割」於每一個體,而只能夠追究集體本身。譬如我們可要求集體作公開道歉,但卻不能夠如此要求其中的每一個體。因為在這種意義之下個體只是作為群體的身分來承擔責任。

也就是說,一個人作為群體的一份子,可以與其他個體一同以群體的身份承擔集體責任。但在導致某些傷害的時候,如果他們是扮演主導的角色,那還會同時追究其額外的道德責任。(這做法並不是從集體責任直接分割出來,而是另一獨立的責任追究。)

譬如以日本在投降之後,於「遠東國際軍事審判」上對甲級戰犯的懲罰為例,作為日本這群體的一份子,戰犯會與其他個體一同承擔「日本」的集體責任,但同時作為發動侵略戰爭的策劃者,他們依然會被軍事法庭追究其個人責任。

甚至,我們可以同時追究兩個集體責任,比如說「德國」在二戰時期侵略鄰國的集體責任,以及其中「納粹黨」的集體責任。這種方式可以解釋在集體責任的觀念之下,我們如何能合理地追究不同的持份者。故在討論戰爭責任的時候,我們通常還可以區分政府(國家機器)、發動者、極端的執行者,以及一般人民。

▎結語

以上大概刻劃了「集體責任」的道德爭議以及可能辯護的方向。不過,在這篇文章我仍保留了一些問題未探討,比如說,新的群體在這種意義之下具有多大程度的責任?當新的群體與歷史過失的因果關係愈來愈遠,這種道德責任又可以持續到甚麼時候和甚麼程度?若有人細讀安倍的戰後談話,或許也會認為他有表達相似的不耐。而當情況涉及這些具體事件,我們可能還要討論怎樣才算承擔了道德責任,以及如何補償的問題。希望往後有機會的話,我能就個別問題再跟大家深入談談。

這裡的解說取自SEP〈Collective Responsibility〉條目中的Intro,不過並未完全使用當中的術語。

註2:這裡有關mental states的質疑參考自條目〈Collective Responsibility〉條目裡的「Making Sense of Collective Responsibility:Actions,Intentions,and Group Solidarity」一節。

註3:對群體的劃分除了以人種為單位(白人和黑人),還有以國家為單位(中國和日本)、以及民族為單位(德意志人和猶太人),甚至是以性別為單位(男性和女性),這些劃分都與「集體責任」牽連範圍的爭議息息相關。

註4:這裡的質疑取自〈CollectiveResponsibility〉條目裡的「Can Collective Responsibility be Distributed?」一節。

- 本文作者為陳培興,在香港修讀哲學,致力於道德和政治哲學領域,現經營個人網誌《書寫隨興》。

- 感謝烙哲學寫作群給了文章不少寶貴的意見,以及阿俊的幫助,這篇文章有賴他們建議和協助。

- 公民學院交誼廳:http://community.citizenedu.tw/

- 沃草公民學院粉絲專頁:https://www.facebook.com/citizenedu