倖存的艱難,傲骨與躊躇:關於1947年春天的難言之隱

時光荏苒,距離二二八事件爆發已經過了70年。身處此刻的我們還能以什麼姿態思索自己與此段過往的關聯?

這理應是一個倖存者的年代。一個倖存者在70年後,終能打破沉默的時代。

回顧戰後初期的東亞,或許再也沒有一座島嶼如台灣一般,在政治上面臨進退維谷的艱難局面。同樣都是島嶼上的人,卻因著多重戰爭的拉扯,被迫走上難以再度聚首的歧路。

正因如此,回首異常艱難。

與二二八擦肩而過,卻逃不過戰爭的傷害

陳金來,阿美族人,於日治時期出生於太巴塱,現花蓮光復鄉富田村。1942年太平洋戰爭爆發後,在花蓮修車廠當學徒的陳金來接受日本政府徵召,以海軍陸戰隊巡查捕的名義,前往海外當兵。陳金來自高雄港口登船,行經菲律賓,新加坡,最後落腳海南島。

1945年夏,日本戰敗。具備日本軍身份的陳金來,實屬戰敗國軍人。他本等著自己被遣返回家;然而,卻因為具備駕駛專業,被戰勝國「國民政府軍」留了下來。

政權轉瞬更迭左右著陳金來的命運,但戰爭更是殘酷地困擾著他的人生。回不了家的陳金來,才剛離開太平洋戰爭,卻又因著第二次國共內戰爆發而被困在中國大陸;以駕駛兵的身份,被迫隨著國民政府軍隊輾轉在中國各地移動。

似乎一刻也不得閒,戰爭逼使他的人生不斷遷移。甫自這個村落習得的中國方言,卻在下一個省份,因為語言隔閡,一切只得從來。陳金來找不到心靈的落腳處。好不容易,他在上海市找到台灣同鄉會,登記好會員,拿了張證。陳金來開始以此為據點,與花蓮的親族通信。

回家的路越來越遠。他殷切地期盼內戰快點結束。

1947年陳金來通過與家人的通信得知家鄉發生大事:二二八事件爆發。他想回家,急切地拜託同鄉會幫忙,想盡辦法訂張船票。但家人卻著急地打電報阻止:

不行,不能回家。二二八事件開打了,打死了不少人,你回家也解決不了問題,乾脆別回家,回家了你倒楣,你回來一個人也解決不了問題,應付不了。1

陳金來接受家人勸阻,放棄登船返鄉。但當時的他確實料想不到,放棄一次登船的機會,竟要再等近50年,才能真正回到家鄉。

幾乎與陳金來生於同一年代的簡茂松,成長於台北土城庄,今新北市土城區。自幼接受日本教育的簡茂松,在年少時期從未懷疑過自己的政治身份。他認為自己是個日本人,給自己冠上日本姓「竹永」,並於1942年以日本軍軍屬身份,前往婆羅洲,現馬來西亞,擔任古晉戰俘營的監視員。

與陳金來不同的是,簡茂松並未因終戰而徹底失去「日本人」身份。終戰後遭到澳軍逮捕、關押,並起訴的簡茂松,其實當時並不是那麼清楚自己的往後的命運。

隊友之間的談話也還沒有出現過「戰犯」這個詞。最大的認識不過是「總之,我是整了俘虜三年。既然戰敗了,我們最少要幹三年勞役吧!」2

簡茂松後來才知道,原來身為「執行者」的台灣與朝鮮軍屬其實幾乎與下命令的日本軍同罪。在他的印象中,日本律師從未在庭上為他辯護。眼見律師拚命為日本軍被告辯護的情景,簡茂松隱約看見自己的「日本人身份」與「日本殖民者」的差異。但他到底是誰,又或,他可以是誰?

簡茂松並不孤單。事實上,面對終戰初期百餘位的海外台籍戰犯,家屬們集結起來,積極向中央政府陳情,請求救援。為此,家屬們於1946年蔣介石夫婦到台灣視察之時,於《新生報》一面刊載「歡迎蔣主席暨夫人蒞台灣」的廣告,另一面同時則刊載請求救援「赦免在婆羅洲被英軍」判刑為戰犯冤屈的台灣省民。然而,中央政府的態度在訴訟期間始終被動。

據史學者藍適齊分析,在那個時空底下,這群被俘的台籍日本兵身份曖昧難解。家屬與地方機關少用「戰犯」一詞,多以「台籍戰俘」為名進行營救。在「日本人民」與「中華民國人民」兩者間身份轉換,太平洋戰爭成為簡茂松的人生一道難以橫越的坎。

最終,簡茂松以戰犯之名遭判5年刑期,輾轉於南太平洋各處盟軍的集中營。期間,他眼見同是台籍戰犯的朋友陰承受不住壓力,自殺身亡。沒有放棄生存意念的他,於1951年獲釋。被遣返回日本的簡茂松,深知自己已不再是當年那個「竹永茂松」,只想快點回到台灣。歷經生命劫難,他漸漸看見自己最終的歸屬,成為一個台灣人。

然而,歸心如箭的當口卻收到兄長捎來的信;表示台灣這幾年發生了二二八事變,隨著國共內戰挫敗,台灣局勢始終緊張。擔心有前日本軍身份的簡茂送遭遇政治壓迫,哥哥勸誡他暫時不要回台。

簡茂松走上與陳金來相近的命運,身留日本,一待就是五十年。

與二二八狹路相逢的她/他們

在東亞各地蔓延的戰火促使陳金來與簡茂松與二二八事件擦身而過。然而,台灣社會卻迴避不了與二二八事件狹路相逢的命運。

二二八,或說是二二七事件怎麼發生的,後來的我們大抵能朗朗上口。緝私煙,群情陳抗,人民集結,初步鎮壓,警民衝突,各地仕紳竭力組成處理委員會。那些失蹤的知識份子,躲在本省籍好心人家中的外省人們,被當街槍決的台籍人士;還有,各地的武裝對抗。

血與暴力編織起戰後臺灣西岸主要市鎮第一張禁忌的網。人們記得以人民之名,在埔里山區奮戰的二七部隊;也見識到二十一師,那第一支提起刀槍,衝著台灣人而來的軍隊。

執政者換了一個名字,卻一貫對人民殘忍。

事發40年後,鄭南榕與同一輩的運動者於1987年2月組織二二八和平紀念日活動。那是台灣戰後史上第一次,人們公開定義那是一個什麼樣的年代。

為了重新記憶起40年前的禁忌,鄭南榕與妻子葉菊蘭及夥伴們自1987年2月中開始,舉辦為期一個月,共21場的公開活動。在這一系列的活動中,鄭南榕公開指認那是一個暴力的年代。

二二八是一場來自國民黨政權的暴力鎮壓。

其後的30年間,我們年復一年紀念那片傷口。那場狂亂後的倖存者悄然現身,接力訴說那場為期數月的鎮壓的創傷是怎麼成形的。

「二二八是一場國民黨政權的暴力鎮壓」從只是個說法,逐步在我們的共同記憶中長出了血肉,突破失語困境。誰失蹤了,誰被逮補,誰遭遇槍決。活著的人的證言嘗試突破禁忌,填補那場恐怖下的空白。

但是,導演李彥旻卻想貼近更深層的禁忌,探問「二二八可以是一段什麼樣的過去」。

我想,這是一段關於抗爭者的故事。對抗壓迫人民基本權利的的故事。這是我們和一般紀念二二八,希望記取教訓、避免悲劇再次發生,在道德立場上有一定差異的地方。

懷著這份關懷,李彥旻與長期耕耘台中文史紀錄的工作者陳彥斌於去年著手以紀錄片形式紀錄二二八始終最著名的一段對抗情節:二七部隊。

談起二七部隊,人們總會想起台灣近代史上第一位左翼革命女性:謝雪紅,人稱歐巴桑;也會想起當年台中每間中學校紛紛組成支援群眾的學生隊群,陳明忠當時身在其中。爾後30年間,他兩度為了社會主義理想入獄,成為台灣左翼抗爭史的主要見證者。人們也會想起高齡96歲,仍不放棄書寫歷史的二七部隊隊長鍾逸人,以及二七部隊最為慘痛的烏牛欄戰役倖存者,時任警備隊長的黃圳島。

李彥旻手持鏡頭,近身拍攝鍾逸人與黃金島各自面對那段過去的紛亂與躊躇。

二七部隊絕對不是謝雪紅所組織的,我們不是受謝雪紅所指揮。但是,我尊敬歐巴桑,這些歷史我一定要交代。

我們或許難以想像,在人生的前半段與謝雪紅親如母子的鍾逸人會在公開場合如此做出決絕的宣稱。然而,兩人已早於戰後第一年隱然看見彼此政治上的分歧。

1945年,鍾逸人懷抱著「期待」情緒加入三民主義青年團,迎接國民政府接受台灣;與此同時,謝雪紅與密友楊克煌仍在暗地裡,與中國共產黨重要幹部謀劃如何協助共軍政府接收台灣。二二八事件的爆發,促使他們不約而同,併肩站在權力的對立面。

我們仍無法明確知曉,鍾逸人究竟是在什麼時刻真正與謝雪紅徹分道揚鑣。然而,身為台中農學校學生隊成員,年僅18歲的陳明忠,於1947 年3月2日台中戲院外的群眾鼓譟中,初次見到登場領導群眾的謝雪紅。二二八事變徹底改變陳明忠的人生路。他追隨謝雪紅,投入二七部隊,成為突擊隊長。

李彥旻鏡頭下的陳明忠,談起那日初見謝雪紅的場景,眼神仍舊閃爍光芒。

那55個名字其後的人生

談及自己刻意撐起的屬於抗爭者的敘事空間,李彥旻語氣堅定地表示:

對我而言,二二八是一個種子,一個台灣人民抗爭的啟蒙點。

事實上,目前被確認為二七部隊成員的55位名單中,真正於第一時間遭逮補判刑的人並不多。已知有鍾逸人判處有期徒刑15年,實則關押17年;吳金燦被判7年,蔡鐵城與張水源則是徒刑4年。然而,當時依據不同戰鬥位置參與二七部隊的55位中,有一定比例最終淪為白色恐怖時期的階下囚,甚至丟失性命。

拍攝過程中,李彥旻意識到二二八與白色恐怖之間不僅存有時序關聯。隱約間,人們一路自殖民抵抗,頑強走過太平洋戰爭,國共內戰,最後掉進了白色恐怖的圈套。無論是自願成為地下黨成員,反抗國民黨政權的一份子或是冤枉遇害。最後,仍在思索的他選擇將55個名字置放在片尾的黑幕上跑。宛若對觀者的沈重提醒:

每個名字都是一個生命。在抗爭與受害間,如果不該遺忘,那我們該怎麼記憶他們?

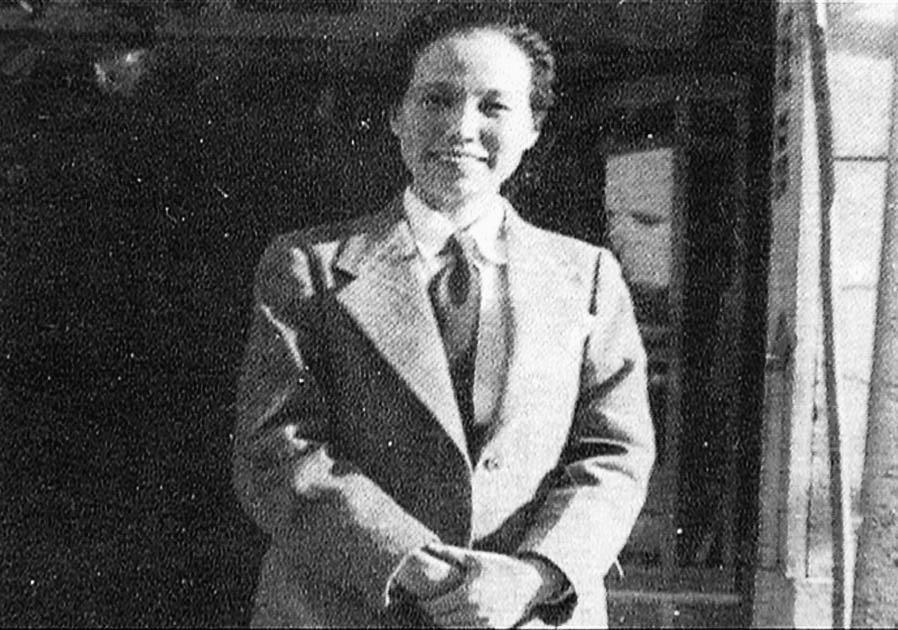

比如古瑞明、呂煥章、施部生、同為鍾逸人《和平日報》同事的羅金成皆於1950年代初期針對地下黨的大逮補行動中遭判死刑。其餘人士,如深受謝雪紅思想吸引的蔡伯壎,儘管逃過二二八的逮補,卻仍於1947年底以「陳浩川叛亂案」之名遭遇逮捕,判刑八年。其中,蔡鐵城當年因二七部隊一案關押一年多出獄後,再度於「台灣民主自治同盟案」被捕,遭判死刑。

如果見過蔡鐵城赴刑場槍決前的最後留影,眼見他那一身潔白襯衫,清秀臉龐下神色自若,面帶微笑的模樣,我們終究難以迴避與過往那個時空下,高壓政治的巨大疏離感;卻也終究明白,將戰後台灣抗爭者的政治路線輕易以左/右劃分終究太過粗糙,蠻橫。是什麼樣的信念與人生經歷可以讓人帶著微笑走到槍口下,無論是面對二二八或白色恐怖,儘管早已過了七十年,台灣社會終究尚未能給予自己一個清楚明白的說法。

在受迫與抗爭之間:倖存的失語與艱難

一心追索抗爭歷史的李彥旻,無可避免地與倖存者的傷口狹路相逢。

通過拍攝二七部隊一路如何步向與國軍21師間的烏牛欄戰役,遭逢國軍抵制終致潰散撤退的經歷,李彥旻看見了「倖存」的艱難。比如,他的鏡頭直面黃金島談及烏牛欄那一役死去的4位夥伴時,泣不成聲的模樣。

人生似乎都縮影成那幾年,那個事件。曾赴日接受日本軍特勤訓練的黃圳島,在自己的戰爭經歷與烏牛欄之役之外,是個仍騎著機車到處拜訪朋友的91歲歐里桑。然而,當人們談及二七部隊的「英雄」事蹟時,黃圳島記憶中的那4張臉,成為他生命中最為沈重的「難言之隱」。抗爭總是有傷。抗爭或會結束,但傷終難結痂。

與此同時,面對鍾逸人那股看似傲骨之氣,李彥旻小心翼翼地避免鏡頭陷入將鍾逸人拍成英雄的誘惑。

很不容易,我認為是兩個背離的概念。為了凸顯這三位主角,為了去表現他們的意志,在某個程度上,我必須去塑造他們的形象。但在某個程度上,我又要去避開英雄主義式的角度。

李彥旻始終不是那麼擔心。他認為,大量出土的史料與學術研究終究能幫助自己的鏡頭更加逼近當年的真實。事實上,對他而言,關鍵在於老人家怎麼看待自己,而我們是否真的認真傾聽過他們的聲音。

其實他們從來不認為自己是受害者。對他們而言,他們的身份是一貫的。反而是社會總是帶著錯誤的標籤在認定他們。

這正是台灣社會記憶過往的艱難之處。長久以來,二二八與白色恐怖是台灣政治史悲情的代名詞。而這些倖存者與其家屬的屈辱,往往是在國家暴力的基礎上被認識,理解。因為他們是國家的敵人,是國家不要的人,所以備受屈辱。

然而,李彥旻鏡頭下的陳明忠、鍾逸人與黃圳島卻完全背離這個視角。是的,他們身上也有傷,也有屈辱。政府尖銳地壓抑與傷害了他們的人生。然而,有一股更強大的屈辱感依附在他們倖存的內心,如影隨形。

所謂的挫敗者,失格的抗爭者。

他們終究說不出口;無能面對社會,揭露自己的抗爭過往。畢竟,早已於2014年結束任務的《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》明白定義「政治受難者」的條件,凡是「依現行法律或證據法則審查,經認定觸犯內亂罪、外患罪確有實據者」無法領取來自政府的財物補償與名譽肯認。換句話說,在法律面前,政治受難者存有身份門檻。而一生堅信自己為社會主義而奮鬥的陳明忠、馮守娥夫婦,在鏡頭外對李彥旻說:

我們不覺得自己是冤枉的,我們有自己的理念與想法,我不覺得我們是被冤枉的。

在受迫者與抗爭者兩個身份之間,倖存下來的人顯得躊躇。在民主化解嚴30年後,由政府支持的口訪敘事裡,我們難以窺見抗爭的實質面貌。活下來的人反覆說著在國民政府槍口下的經歷,卻無法坦率述及自己如何遭逢政治上的「啟蒙」或甚至,僅僅是如何在生命中與那些異議的,違背政府意志的政治路線發生共鳴。

作出那樣的政治選擇的原因有千萬種,不盡然是哲思上的啟迪。但是,補償法的定義離間了受迫者與抗爭者本是一體兩面的命題。國家暴力的其後人生,其實也是抗爭其後的人生。在早已民主化的政府面前,倖存者終究語塞失語。

轉型正義的除魅挑戰:和解之路的兩份艱難

戰後東亞是個充滿受害者的政治場域。

太平洋戰爭結束之後,台灣誕生了第一批的戰爭弱勢群體:所謂台籍日本兵與慰安婦。像是前述提到的陳金來與簡茂松,命運讓他們閃過了二二八的火;陳金來卻躲不過國共內戰的肆虐,簡茂松身陷盟軍的戰爭責任控訴。而戰後自日本歸台的鍾逸人與黃圳島自戰爭中逃過一劫,卻躲不過二二八的壓迫。

熬過太平洋戰爭,國共內戰與冷戰的壓迫卻山雨欲來。

當台灣街頭開始出現小心匪諜標語之時,地下黨已逐步成為二二八之後第一波吸引對國民政府不滿的人們的政治路線。人們悄悄延續自己抵抗的路,來自政權壓迫的手亦謹慎地尾隨在後。

不只是地下黨路線,曾是台籍日本兵的許昭榮因為台獨主張也幾乎被掐住了咽喉。恐怖在日常。因為戰爭形構出的敵對關係呈現多向度,國家的敵人自是多重的。

然而,民主化三十年之後,往昔的鬼魅仍蜇伏人心之中。

在轉型正義的工程中,和解與平復傷口總被視為首要目標。然而,台灣的和解之路卻比起其他國家來的艱難。第一份艱難在於壓制與受害兩個端點間的對話與和解。更重要的,長期身處國共內戰與冷戰形構下敵對意識的我們,早已默默承襲了戒嚴時期的遺產:社會主義是不被需要,甚至是敵對的政治選擇。

當補償條例已為和解設下的第一道門檻時,台灣社會存有另一種艱難:我們能否接受,沒有一種政治路線理應承受壓迫。

人們懼怕,甚至敵視社會主義與其相關的一切,包含當年選擇左傾的倖存者。我們或許可以質問自己,我們是否真能全心捍衛倖存者往昔政治選擇的自由,只要不傷害他人生命安危,無論左右。

而這恰恰是台灣轉型正義最為艱困的一步:在不妨礙他人權利與生命自由前提之下,捍衛每個人擁有政治選擇的自由。

轉型正義懷著更長遠的野心:為了確保人們政治生活的安全。沒有一種政治選擇是可以無條件地被抑制或傷害,也沒有一種政治壓迫得以為了滿足特定政治需求而合理存在。

回顧台灣自太平洋戰爭之後的日子,許多人的傷疤求償無門。被共軍逮捕的陳金來幫共軍打了五年韓戰,文革時遭遇壓迫,一直到1994年回到台灣,他人生的傷口,始終不知該向誰追討。長居日本的簡茂松,卻因喪失日本人身份因而失去向日本政府尋求戰爭賠償的權利。氣不過的簡茂松,與其餘在日本的前台籍日本兵,組團訴訟,至今未果。

也不要忘記,因支持台灣獨立而受難的許昭榮,2008年為了長年被忽視的台籍日本兵問題而自焚身亡。戰爭帶來的乖舛人生,為他們的倖存留下巨大的寂寞。

從戰爭視角回望二二八,它是一段台灣內部的衝突,也是東亞冗長對峙的一景。這場壓迫的爆發逼使台灣社會從國共內戰的後勤基地,轉瞬成為前線戰場。此後,淌血成為這個社會的日常。而走到此時此刻的我們,真的可以提起信心,理直氣壯地說:這是一個絕對安全的年代嗎?

於是,二二八究竟是一段什麼樣的過去,仍舊需要回首。關鍵不在於為了破除哪一個政權的鬼魅。而是,我們終究需要警醒自己,無論在多麼民主的時代,鎮壓總能找到萌芽的契機。細數這個社會是如何走到此時此刻,追索真相,僅是這項挑戰的第一步。

為了真正踏上和解的未來,面對倖存的失語,我們沒有躊躇的理由。

- 鄭麗玲 (1996) 國共戰爭下的悲劇:台灣軍人回憶錄,頁16。台北:台北縣立文化中心出版。

- 濱崎紘一 著,邱振瑞 譯 (2001) 我啊!一個台灣人日本兵簡茂松的人生,頁89。台北:圓神出版。