他鄉的生死劫,吾島的錦上花:非營利組織的他律與自律困境

近月來,有兩件關於非營利組織的重大法律變革引起矚目,其一是中國確定將於2017年實施《境外非政府組織(NGO)境內活動管理法》(連結往人大會後新聞發表會),直接、正式地將廣義的境外非政府組織活動劃歸公安監管。而台灣則是在歷經多年討論與數次改朝換代後,由內政部推動修改《人民團體法》,主要修法方向,在於將社會團體1行之多年的「許可制」鬆綁為「報備制/登記制」;相關修法細節猶在討論中,但在公聽會上,新任內政部長葉俊榮反覆強調低度管理、高度自治的原則,看似在憲法基礎上,有誠意重新檢視新政府面對人民結社的態度。

兩相對照,張弛之間,可看出兩地執政者對於公民社會的發展,存有根本性的態度差異。但台灣的社會現況與非營利組織工作所面臨的困境,可能也未必是放寬主管機關規範可以解決。與中國正在發生的「NGO生死劫」2相比,我們確有條件感到慶幸,或許還可以對修法方向懷抱一點樂觀,然而非營利組織的兩景榮枯,並不在這表面故事中。

中國特點、中國國情

先談談中國的變化:我一位長期在中國二線城市推動婦女權益的朋友,上個月把辦公室退租,目前暫時待在香港,對於明年新法上路後的慘況,她說:「想都不敢想,大概是不會回去了」。

中共在國境內四處抓捕維權份子並不是新聞,特別是這一兩年,幾乎每個月都有NGO工作者神秘消失的消息傳出。今年一月,「中國維權緊急援助組」的瑞典籍工作者被指控危害國家安全,拘押三週後驅逐出境。他被實際指控的犯罪內容包括:「在中國資助、培訓無照律師及訪民3,並利用他們蒐集負面信息,向境外提供所謂的中國人權報告。」

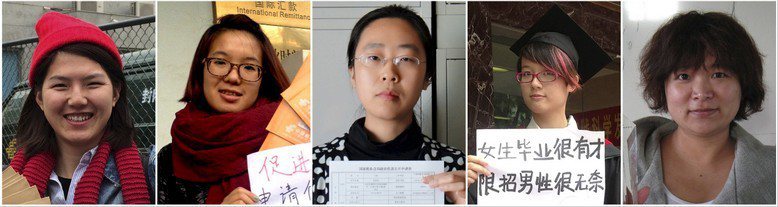

而這還是對付外籍NGO工作者的手法。本國籍的諸如女權五姐妹或何曉波、胡石根等人,其遭遇更不在話下。現況即已如此慘烈,不難理解此次中國政府發表修法細節後,引起在中國活動的境外團體如何一片強烈反應。在這次修法中,最嚴峻的是,往後申請與活動的一切合法性,盡皆掌握在執法部門手裡──法律賦予中共公安單位有約談、停止臨時活動、宣布不受歡迎的名單等三項權力,各地方管理單位(也就是各地公安局)若判定活動違法,輕則吊銷登記證書、對負責人處十五日以下拘留,重則追究刑事責任。而在觸法的實質威脅之外,不能在中國境內募款及設分支機構、發展會員的條例則扼住非營利組織的錢、人兩項命門,同樣將使境外非營利組織在中國的困局雪上加霜。

對於境內、境外非政府組織的差別待遇,可輕易嗅出中國政府將境外組織視為懷抱惡意的天敵,將維權組織或倡議團體視為有威脅性的對象,而境內被允許活動、及著意於扶植的機構(多屬教育及農村營造、醫療社福),則視為運輸「資源」的下游廠商,為政府提供「購買服務」,做為大政府底下的末梢神經血管。所以後者受民政局(相當於台灣的內政部社會司)管轄,前者卻受警察單位治理。在記者會上,中共官員被問到如此區分管轄權責的理據為何,官員如此妙答:「我們的管理體制有中國的特點,也符合中國的國情。」誠哉斯言,此話一出質疑者還能如何進行對話。

非營利組織與國家治理

這一部具有中國特點、中國特色的專法換得一片(多數來自西方社會)打壓公民社會發展的抨擊,另一個相對來說謹慎溫和的批判則是,治安單位管理非營利組織的專業度恐未必到位。舉例來說,一個環保團體原本是直接與地方或中央的環保機關打交道,一個勞工團體原本是與工會、勞動局往來,修法後,他們的活動合宜與否、有無觸法嫌疑,卻概是由警察機關來做出判斷,這亦使倡議型或維權型團體感到無所適從。法律規定,即使是臨時行動也須備案,而公安部門有權以模糊的「危害國家安全」來中止活動與追究行動成員刑責,至於何謂危害國家安全?中共當局一如既往地在凡涉及需定義處皆保持詮釋的空間,沒有清楚說明。

在記者會上,中共官員面對外國記者追問:到底什麼樣的NGO可以來中國?到底什麼樣的行動是損害中國的國家利益、因此需要受到禁止,也始終沒有正面回應。倒是援用了中國百姓的一句俗諺,給了同樣充滿中國特色的說法:「有困難找警察,不違法你怕啥?」

類似的回應也出現在今年三月通過的慈善法討論中,對於境內慈善組織的募款行為亦有不得危害國家安全的前提;2016年3月通過修法,8月時傳出中共國務院更進一步要求無論境內或境外所有的NGO都必須在內部增設共產黨黨支部,許多中國的非營利/非政府組織工作者,基於無法闡明法理卻訴諸集權的偽法治隱憂,或選擇退守、捲舖蓋走人,或嚴肅思考重回地下化的老路,中國政府多管齊下的防堵,恐確實將造成社會多元性逸散無路。

他律退場後的自律課題

回到台灣來看內政部將要修人團法的消息。在大法官幾次判定現行人團法違憲之後,(釋字第644號、釋字第724號),人民團體法對於人民結社的限制與約束,被視為戒嚴時期的遺物,已不符合現行民主社會需求。喊了很多年,歷經幾次政黨輪替,終於要付諸行動。內政部在公聽會上喊出五個漂亮的方向:「低度規範管理」、「尊重團體自治」、「強化公共監督量能」、「落實團體財務透明機制」及「建立團體退場機制」,項項都在情在理。然而全台灣現有的六萬兩千多個人民團體,其實受此影響並不劇烈;事實上,雖然現行制度是申請制,但自從台灣社會進入頻繁的政黨輪替期,鮮少聽聞有哪個人民團體的申請被拒絕或擱置(出於備查資料欠缺者不在此列),選在此時廢止申請許可制,也許象徵的意義大於實質影響。

無論如何,登記設立的鬆綁,之於結社自由當然還是好事。草案中對於人民團體向主管機關的報備義務也確實降低,從實務面來看會減少許多行政負擔。比起前敘諸項更有影響力的,是在降低政府規範強度的同時,意味著將管理權力復歸予「會員」,——也就是在人民結社的概念原初,結社的人民主體。草案中載明,會員大會就是人民團體的最高權力機構,但凡章程、選舉罷免、財務審議、年度計畫審核等一切活動,都回到會員大會中來討論,政府不再干涉包括登記所在地、分級組織、會員資格等會務運作內容。

幾乎是全面性的權力移轉,訴諸的莫非是非營利組織的權力中心能無縫承接起自律的責任。然而台灣的非營利組織現況,卻很有可能還需要震盪整理。台灣的捐款人、志工與非營利組織工作者對於自身功能性的醒覺,在非營利組織健全化的過程中,扮演比政府政策更重要的角色。

兩種透明之一:財務透明

癥結還在錢與人身上。在推修人團法的同時,內政部拋出另一個議題,是關於非營利組織強制公告財報的立法,此事或可視為人團法修法的配套之一。針對此,我訪問長期關注與倡議非營利組織公益責信的余孟勳4,他說,「內政部提出來的這個構想應該加以肯定,至少這可以解決當前缺乏強制力的他律困境,以及提升以他律為依托的自律環境。此外,以資訊透明取信大眾、重建信心,也同時鬆開完全重壓在公部門肩頭的監管壓力。不過在執行層面仍有值得關注之處,首先就是內政部在這個資訊揭露所扮演的角色。社會團體的財務資訊對內政部而言,是需要被審查的、或只是備查而已?人力或專業有能力做到嗎?這牽涉到資訊品質,以及其背後的責任歸屬。」

也就是說,透明的主要面向對象,究竟是國家還是捐款人、社會大眾的差別。他並又提到,「在人團法及財務處理辦法大修之下,社會團體是否得到足夠的輔導及支持?尤其對於中小型機構來說,內政部的公益資訊平台到底能不能是one-stop shopping,還是另一層的行政負擔?因此強制公開資訊最好還是要有輔導期,例如以資產規模區分實際實施的年度;資訊揭露缺失(錯誤或舞弊)的罰則如何也應明訂,否則強制力便會打折。」

此外,人團法屬於特別法,人團法所規範的社會團體,不包含以錢為集合體的公益事業,也就是為數眾多並資產龐大的公益財團法人。歸屬於民法管轄的財團法人是否納入強制公告財報的對象,因牽涉到主管機關、適法性等問題,也還是未知數。

兩種透明之二:內部民主

會計是門專業,如何看懂財務報表,對普羅大眾來說恐怕也有門檻的問題。但是台灣非營利組織還有另外一層更直觀的參與,目前也常見處於失靈狀態,就是會員、捐款人、志工等相關人等,對於組織課責的內部民主程序。內部民主為什麼重要?我從事非營利組織勞動條件調查多年,在我訪談NGO工作者的過程中發現,越是允許外部參與、越是開放檢視的團體,越少發生嚴重的勞資爭議,或至少在發生時有更好的調解能力,不致造成組織或工作者兩敗俱傷的結果。更值得一提的是,人團法修法除了將申請設立的許可放寬,同時也將制定、變動組織章程、會員遴選資格、選舉與罷免等所有攸關人民團體核心運作的權力全數交回予「團體自治」,那麼或許正是我們該認真思考的時刻:在現況中,非營利組織來自於內部的監督機制是否真能運行不悖?

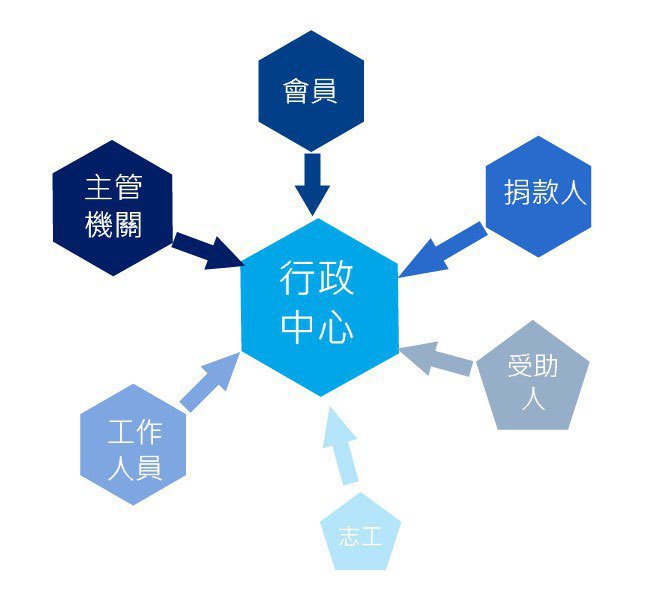

對於非營利組織來說,一個會員就是一張決定方向、表意或否決的票,就是參與組織內議事的入場券,這個機制,在以行政部門為中心、頭人領導的情境與氛圍中,近乎難以實行。此處,我們先不談農漁會、廟宇或屬性更加特殊的職業團體(公、商會與工會),而聚焦在一般人較為熟悉的倡議型組織或社福型機構。總的來說,在現行法規下,草創一個人民團體,需要30人的連署,這30個人就是組織的基本會員。從會員中遴選出理監事若干人,推舉理事長,成立辦公室或秘書處,聘僱工作人員、招募志工,以上,就是一個非營利組織的基本班底。若取得法人資格,依照公益勸募條例可公開募款,上述班底加上因著捐款而產生連結的捐款人與受協助的個案,便是參與程度不一的利害相關人。然而事實上,全台灣大大小小的非營利組織,多數是以秘書處或行政辦公室的管理幹部為核心,更具體地說,就是組織頭人領導的模式。

「生態」如此, 有其結構成因。非營利組織的理監事是無給職,有高度意願與現實條件參與庶務運作的極其少數,久而久之,自然萬事以行政主體為主;而龐大的行政壓力、困窘的財政與透支的人力,能做好會務外的會員經營,也需要條件,在日常業務與會員關係經營間,資源不足的組織只能選擇擱置後者,資源豐沛的大型NGO,會員人數動輒上千人,每個人都像小股東,也不覺得自己有議事的條件。而與會員(或捐款者)的淡漠關聯,又恰正進一步加深對於可課責者的權力架空。每年開一兩次的會員大會,常淪為虛應故事:聽說過出席會員名冊可以造假,會議記錄可以造假,年度預算、年度工作計畫,到底有多少真正受到會員監督,難說得很。即使在都不干犯偽造文書的情況下,會員的招募方式本身也有運作與操作的空間:收不收會員、怎麼收、什麼時候收、收誰,在內部民主徒有框架的情況下,無事不可操作。

當然,也不是沒有真正賦權予會員的組織,甚至也有一些非營利團體基本上由流動性高的志工來運作決策,但更多數的非營利組織此刻是落陷於無從監督的狀況。也就是說,在自律的層面上,當國家離場,會員、捐款人、志工甚至工作人員,得有效地上位到監督者的角色,否則權力將發生更嚴重的傾斜。

他律退場後,非營利組織的自律基石

談及非營利組織與政府的關係,比較鄰近國家的現況,如果說中國是將其視為政治體的延伸,將NGO/NPO的發展,緊緊限制於國家意志之內,將非營利組織只視為末梢神經的血管,日本則是較接近近年來台灣熱議的社會企業型態:允許一定程度的將事業盈餘,分配給合作關係的組織繼續從事活動,與政府也保持較為平穩的偕同關係。台灣呢?

台灣的非營利組織表面上對於政府保持戒心與距離,實則仰其鼻息,離了政府的經費來源,多數沒有自己存活的能力。公益責信觀念不普遍,內部民主、自律環境不健全,對於社會大眾來說,「做慈善」或是「支持公益」,常常停留在捐款了事;會員每年被找去吃兩次飯,權充人頭;志工基於對組織理念的認同貢獻自己的勞動力,但對於每天出入的團體運作發生何事,好像也沒有置喙的餘地;NGO工作者工時長、薪資低,職涯難以發展,定位自己只是替代性高的消耗品,我們經常提起「捐款人的責任」,便是在為有朝一日更加開放的自律環境做好準備,其實,又何止是捐款人有責任。

在這種狀態下,回頭來看這次內政部推修人團法,便有一種在不健康的土壤上遍灑草花種籽的感受,即使花開遍野,都是羸弱的生命。如果政府真的有心想要透過非營利組織的活動來翻動民間土壤、厚植公民社會的力量,其實必須正視此一繁茂假象背後的困境。

- 人民團體法中規範社會團體、政治團體與職業團體,此次修法據悉以社會團體為主。社會團體定義為:「以推展文化、學術、醫療、衛生、環境保護、宗教、慈善、體育、聯誼、社會服務或其他以公益為目的,由個人或團體組成之團體。」

- 趙思樂以〈覆巢:中國權利NGO生死劫〉為文題,撰寫一系列報導,推薦一讀。

- 訪民為中國用語,中國稱陳情為「上訪」,稱陳情抗議維權民眾為訪民。

- 余為臺灣公益責信協會發起人兼理事長。