83年前,全島漢生病患大收容的那一天

桃園郡外中南部方面的癩病患者男女合計一百零四名,在醫生與警察的護送之下,十五日下午六點五分抵達桃園車站,下車後分乘自動車,前往樂生醫院。

——昭和十一年六月十六日,《臺灣日日新報》

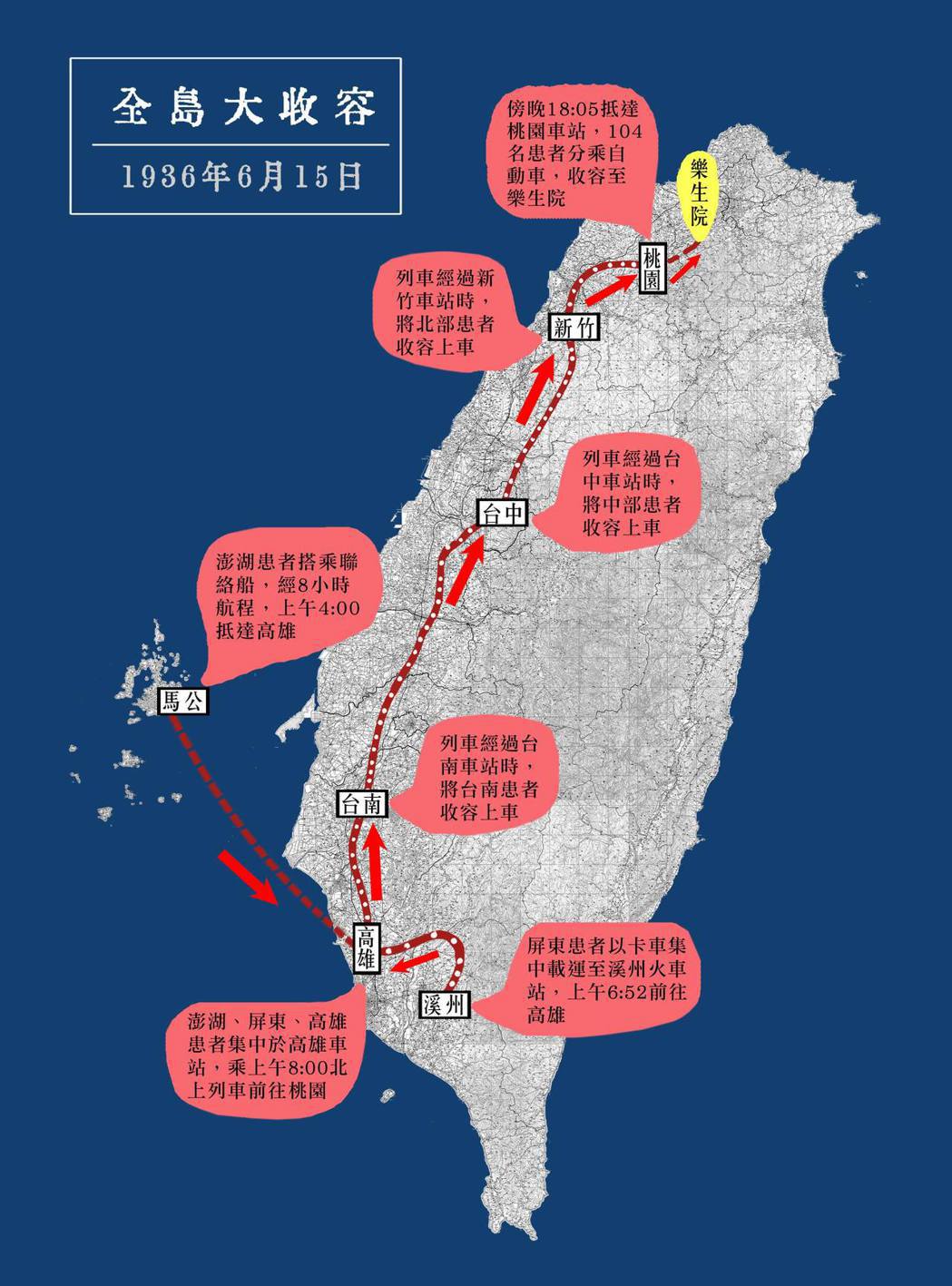

1936年(昭和十一年)6月15日下午6點5分,從高雄發車的上行列車抵達桃園車站,最後兩節車廂的乘客全數下車,他們是104名漢生病患。隔天的日文版《臺灣日日新報》第五頁,刊載了標題為〈癩患者百名收容至樂生院,於桃園車站下車〉報導,留下當時執行全島「大收容」的片刻光景。

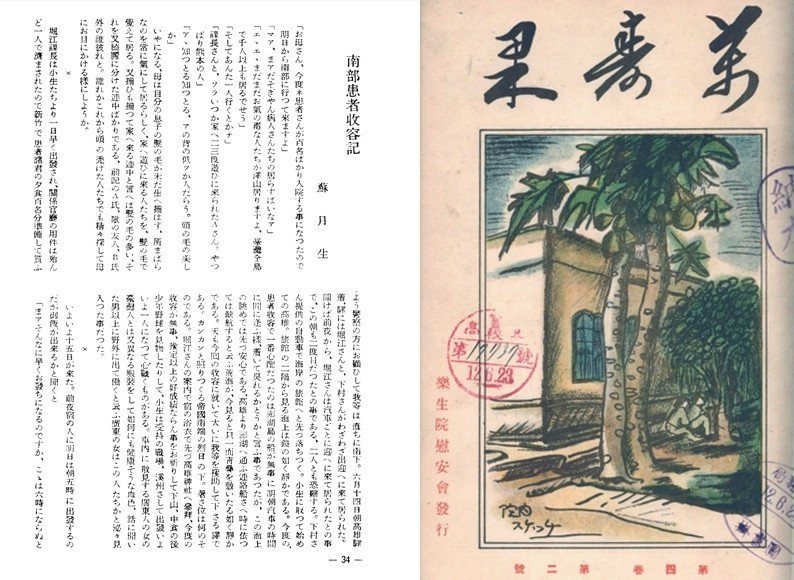

根據1931年(昭和六年)頒布的《癩預防法》,全台各地的漢生病患都必須強制收容至樂生院;收容工作由樂生院職員、地方衛生課職員與警察共同執行。在1936年(昭和十一年)8月發行的樂生院院刊《萬壽果》第三卷第二號中,收錄了一位樂生院職員蘇月生撰寫的〈南部患者收容記〉,十分詳細地記錄了執行大收容的過程。

蘇月生在大收容的前一天抵達高雄,6月15日當天清晨5點10分出發,搭乘汽車至屏東的溪洲車站。抵達時,正好看見由警察與衛生課職員護送來的兩輛卡車,載著來自屏東地區的13名患者。其中一台車上的10名患者來自屏東車城,他們凌晨1點就出發,開了15、16里路才到達溪洲車站。蘇月生清點人數之後,購買了往高雄車站的火車票,與屏東患者從溪洲搭乘6點52分的火車前往高雄車站。

終於到了要發車的時間,腳不好的人們先上車,十三名患者依序搭上列車,我緊跟在後。列車上大家看起來都相當不安,接下來要開始直至傍晚六點的火車之旅。上午在狹窄又炎熱的卡車上被運送了十五、六里,接下來還要搭十二小時的車程,健康的我們都有點受不了,何況這些病人。

——蘇月生,〈南部患者收容記〉,《萬壽果》第三卷第二號

在高雄車站上車的患者除了蘇月生護送的屏東患者,另有6名來自高雄市的患者、25名來自澎湖的患者。澎湖患者是在警察的押送下,前一天晚上從馬公搭乘聯絡船,經過約8小時的航行,清晨抵達高雄港。

上午8點,在警察、高雄州衛生課職員與樂生院職員共同監督之下,所有患者一一搭上列車。列車沿途行經台南、台中、新竹車站時,陸續有50多名患者被送上同節車廂。下午6點5分,列車抵達桃園車站後,104名患者分乘汽車,運送至樂生院,歷時兩天的大收容作業就此結束。

樂生院的治療與慰安

〈南部患者收容記〉中,蘇月生也記錄了在收容患者旅途上發生的一段小插曲。在溪洲車站時,他注意到患者名單上有一位來自日本的內地人,於是詢問:

「T先生在嗎?」

「是我。」對方小聲地回答,手邊帶著一把比小提琴更大的樂器。

「你帶了什麼樂器啊?很拿手嗎?」我問。

「不,還不太行。」對方回答。

「對了,病院裡也有音樂部,六月二十五日還會在收音機放送演出喔,音樂老師一周會來一次,你也可以參加音樂部喔」聽了這話,對方眼睛閃閃發亮。

「啊,這樣啊,還有這種設備啊。」對方的表情變得比較快樂。

日治時期,不論在內地或殖民地的漢生病療養所,都舉辦了各式各樣的文藝與娛樂活動,俳句、詩歌、戲劇、音樂、趣味競賽等等。然而論及初衷,其實是管束、馴化患者的手段之一。

曾任職九州療養所(現在的熊本惠楓園)、長島愛生園的日本醫師內田守,在1937年發表的文章中指出,救癩事業的兩大基礎是「使患者來療養所入院」以及「使患者被收容後在療養所內安住」。

前者是強制收容,而後者的解答就在於「治療」與「慰安」,讓患者的身心得到撫慰、精神有所寄託。內田守寫道:「為了安定療養院的經營者與患者的生活,文藝活動可說是最適合推廣、獎勵的活動,應努力使之風行。1

而歷年的台灣總督府樂生院年報中也載明:「慰安及娛樂設置之目的為撫慰啓蒙患者的精神、善導開發其思想,給予其可及之娛樂,使當院成為無上之安住地,以杜絕脫柵逃走、賭事博戲。」2為了避免這些從各地千辛萬苦收容進來的患者逃跑,以及維持院內秩序,這些藝文與娛樂活動可說是必要之舉。

從「無癩縣」到「無癩州」運動

台南州已將散佈境內之癩患者清掃一空,截至十月底,已將七十名患者收容至臺北樂生院,殘餘患者之運送也持續進行,二十一名患者乘十八日上午七時五十分發之上行列車送達。在衛生當局的努力之下,全州患者一掃而空,成為名符其實、確然之無癩州。

——昭和十三年十一月十九日,《臺灣日日新報》

自1930年(昭和五年)樂生院開院以來,這樣的全島病患大收容不時發生,各州廳政府亦響應日本本土的「無癩縣」運動,致力成為「無癩州」,也就是將所有的患者都送進樂生院強制隔離、而不再有患者的行政區域。患者一旦被發現,便會被通報至地方政府的衛生課。

1944年(昭和十九年),就讀公學校四年級的江阿羨因為上課愛講話、被老師罰站,而被注意到她臉上有兩三處銅板大小的紅斑,老師覺得不對勁,立刻帶她到市役所衛生處檢查,經醫生確診為癩病。

市役所衛生處從學校那裡過一個大馬路就到了,去了馬上檢查出病來,就把我通報到樂生院來了。回家後馬上被退學,就不讓我再去讀書,那時候整間學校都消毒啦。

——江阿羨口述

被退學後,母親帶著江阿羨四處求醫,吃過各種偏方,燉過青蛙、將整隻的蛇熬湯,都沒辦法治好她的病。不久後,江阿羨就被強制收容,從台中火車站上車,隨著西部各地的患者一起送至樂生院。母親放心不下年幼的江阿羨,甚至到車站與她搭乘同班列車北上至桃園火車站,目送她入院後才返家。

我是從台中收容上來,從火車站這樣趕、趕、趕,一個站、一個站收容啊。日本時代,我們算是台灣收容的最後一次,隔天是澎湖的最後一次收容,再來因為戰爭,就沒有收容。我們被收容來時,就要在大禮堂睡一晚,天亮再分配病房,看病情是輕的還是重的,病若是輕的就要住最上面,爬得陡;病得重的就是要住在下面。

——江阿羨口述

入院之後,江阿羨常常哭泣,她與其他患病的孩子一起住,由院方聘請成年的患者照顧他們,還有專屬孩子們的洗澡木桶,讓他們不必到公共澡堂洗澡,而可以就近入浴。江阿羨發現樂生院非常大,是一片廣闊的山坡,收容了數百位患者,許多房舍外觀、格局相似,江阿羨在裡頭走著走著,時常迷路。她常常想著,要怎麼樣才可以逃跑回家,卻從來沒有想過,自己會在樂生院內過上一輩子。

- 內田守,〈文藝之於患者的精神開放運動〉,《社會事業研究》大阪社會事業聯盟,第廿五卷九號,1937年9月。

- 參考台灣總督府樂生院昭和五、六年年報,昭和七年年報,昭和九年年報之第五部分「患者狀態」第四節「慰安及娛樂」。