回應「批判文言文運動」(下):教學不止目標導向,經典教育仍有必要

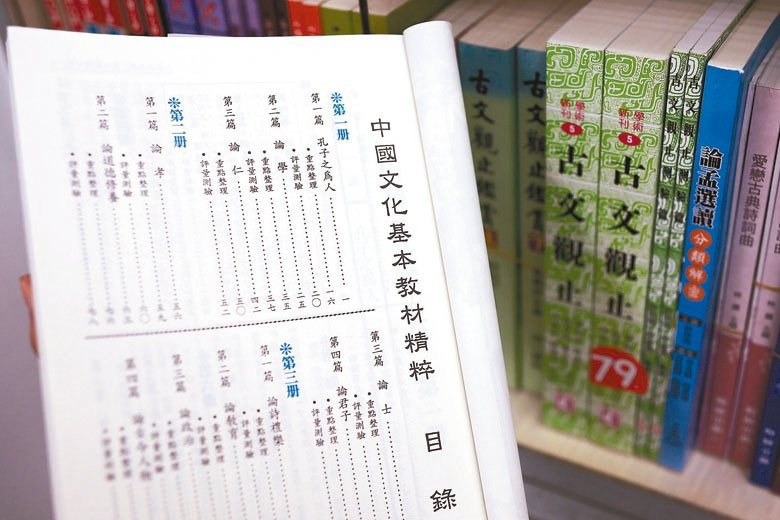

在批判文言文的聲浪中,朱家安與朱宥勳是非常有代表性的人物,前文先指出他們論述的策略,就是將以「經典」為導向的國文教材,扭轉為以「範本」為導向,這會導致國文教材失去核心的人文精神。本篇將繼續討論,經典為何仍有放入必修教材之必要。

除了「目標導向」,還有其他教學模式

平心而論,朱宥勳的理念確實是有一定的道理。我們可以看看其他科目的課本:數學課本、物理課本、化學課本等等,確實都是以「能力指標」為導向,去規劃每個單元的內容,所以在學完某個單元之後,我們就得到了某種「帶得走的能力」——很詭異的是,國文課本竟然不符合這種編輯原則,一打開就只是看到各種選文而已,不像其他科目一樣以能力指標為綱領編排學習單元。(要注意:並非沒有能力指標。)朱宥勳因此譏嘲國文老師們「本末倒置」,連正常智力都沒有。

但其實,朱宥勳的主張一點兒也不新鮮。每一個讀過教育學程的人都會知道,朱宥勳所主張的「能力指標」就是泰勒(Tyler)「目標導向」的課程設計理念;像數學、物理、化學這些科目,確實很適合「目標導向」的課程設計。「目標導向」的課程發展與設計有其好處,如系統性的課程設計步驟、科學化課程發展的目標等,這些在朱宥勳的文章裡都有例證,確實可以看見他偏好「目標模式」的教學導向:目標→選擇→組織→評鑑。

不過,朱宥勳這種重視「生產」的教育觀,將學生看作原料,課程看作生產線,學校看作工廠,可能造成「教育標準化」的危機,過度重視管理與控制的「效果」,反而容易將學生訓練為機器,忽視了人的自主性、思考力、判斷與創造的需要。而這些弊端恰恰都是人文教育必須極力避免的。1

並且,朱宥勳也忽視「歷程模式」與「情境模式」的教學可能。在我看來,國文課本提供選文(當然也有提供能力指標),其他的部分留給現場教師發揮,教師可以運用專業素養,自行組織教材順序,決定教學目標,衡量如何與學生互動,鼓勵學生從教材中發現自己的意義——這種精神其實是符合「歷程模式」的課程設計理念的。

總之,國文課本的編排,至少在課程設計的原理上是站得住腳的,朱宥勳所說的「本末倒置」,「任何一個智力正常的人都是無法接受的」,這些指控實在是太過了。

在高中教育中,經典教育仍有其必要性

最後,我要討論的是朱家安的一個論點:在義務教育中,老師沒有權利規定學生「必須」讀任何經典,因為「從經典中獲得生命意義的人生」雖然是一種美好的人生,但老師應該尊重學生選擇不同的生活方式,就算學生不讀孔孟經典,他也可以活出有深度、有意義且美好的人生。

朱家安認為,義務教育應該以培養公民基本知識工具為目標,對於所有的課程內容,必須完全保持「意識形態中立」的原則,舉凡涉及個人生命選擇的課程,應該全部放入選修,讓學生自己選擇。朱家安的觀點很受到年輕人歡迎,因為大家已經被義務教育荼毒得夠久了,對孔孟古文更是反感;在這個時候,只要任何人擺出一副很開明的樣子,主張讓你自由選擇課程,安排你自己的人生,大家當然是會被這樣的主張吸引——殊不知朱家安的主張已經脫離了「教育」的初始理念。

自古以來,「教育」就是為了培養學生過一個「有價值的文化生活」,這幾乎是所有人文學科成立的基礎;所以我們在談人文學科的價值時,往往都是放在「成人教育」的脈絡下來談。而要達到「有價值的文化生活」這個教育目標,一直以來,教育專家都公認學習「經典」(通常是該文化圈中公認的文學名著、哲學名著)是最有效率的方式;因此,「經典教育」一向被視為博雅教育或成人教育,甚至可以說,「經典」就是「教育」的核心。

朱家安的論述策略,就是秉持自由主義的立場,窄化經典對於人類成長的意義,將經典視為某種個人的生命情調或人生選擇而已;如果經典只是一種個人選擇,我們當然沒有理由強迫每個人讀它。但這實際上只是一種抽離時空脈絡的詭辯,因為經典就是曾經形塑文明,又持續影響並支配當代生活的文化精粹;若不學習經典,人類就會失去從過往文明中汲取資源的能力。2就人文教育的立場而言,人類是情感與歷史的動物,若要讓人類變得完整,在教育上就不可缺乏經典教育。

據我了解,世界上還沒有一間學校曾將「經典」從必修教育中給剔除,即使是最先進的歐洲國家都沒有,頂多是讓老師自己選擇要教哪些經典;因為「沒有經典的教育」是否還可以稱之為「人文教育」,這其實是一件值得疑問的事。

事實上,朱家安所構想的「客觀中立」的教育,既不可能,也不必要。因為他沒有考慮到,教育(至少人文教育)就是教師與學生之間有溫度地面對面,教材作為一個引導學生成長的媒介,教師本來就有權進行選擇;縱然會有錯誤,縱然會不符合所有人的需求,但不能因為有這些弊端,就矯枉過正,將教育的核心給抽空,那剩下的就會是一個看似客觀中立、卻毫無人文精神的「教育工廠」而已。

因此,問題的關鍵,並不是「教不教」經典,而是「教哪些經典」與「怎麼教比較好」才對。你覺得課本的選文太爛了,我們可以來討論哪些選文更好——你覺得孔孟讀太多了,我們多放一點老莊也可以;你覺得唐宋古文太多了,我們多放一些《三國演義》《水滸傳》或《紅樓夢》也可以;你覺得讀純文學對高職生沒有幫助,那我們可以多放一些《夢溪筆談》。你覺得讀經典都是在造神或灌輸大中華意識,但我們其實也可以把經典當成批判的對象,一邊教一邊反省,並與當代議題結合,甚至拿來談「文化殖民」也可以。

事實上,從來沒有人規定國文老師一定要歌頌課本選文,或一定要把孔孟說成天地之至聖。教育現場有沒有這種國文老師呢?有,但你不能因為遇到這種「歌頌型」的國文老師,就將讀經典的目的都說成是迷信或造神,你應該把你的老師與經典本身分開來看待。在這個脈絡上,爭吵「文白比例」、「迷信經典」這些議題,又是一個漂亮的假球。

說到這裡,也許有人會問,為什麼我們所學的「經典」一定要是中國古代的經典?為了避免政治因素的干擾,在我的觀念中,應該要從「東亞」的脈絡來認識這些經典才對,因為它是東亞的漢字文化圈(包含日本韓國)共享的文化資產。因此,並不是「因為我喜歡它,所以我強迫學生都要學它」,而是「因為我已經生活在這裡,所以我們有必要認識它」(當然我們也需要認識台灣文學,兩者並不相斥),因為這些經典仍在持續影響並支配我們的生活,也持續建構我們的思維方式,所以我認為,將這些經典放在高中教育之中,教我們的學生去認識它、反思它、批判它,是有必要的。大家詬病的是,我們過往的國文教育,並沒有辦法很有效地做到這一點。

結語:出了問題,要怎麼解決?

很多人對國文課的厭惡,源於他自己過往不愉快的學習經驗(比如背課文、背注釋、背修辭之類);或者,縱然遇到不錯的國文老師,但畢業後才發現國文老師灌輸給他的,都是錯誤的價值觀念——這些悲慘的遭遇,值得同情,所以我們除了發洩情緒之外,更需要診斷國文教育的問題出在哪裡,應該如何補救?

我建議,我們應該把「事情」和「心情」分開處理,不要拿過去的傷痛怪罪現在的體制,而是要更努力地想怎麼樣讓未來更好。我們都知道過去三十年的教材教法,無法讓現在的孩子擁有面對未來三十年的能力。但是,你用過去三十年的學習經驗,也無法控訴現場的國文教師正在讓未來三十年繼續維持現況。在高中端,有學科中心在努力;在國中端,有中央、地方輔導團,民間也有自主性研習在更新教材教法,如王政忠老師的「夢N」系列工作坊。體制外單位如「翻滾海貍工作室」,也在體制內提供更完整的研習服務——因為評鑑的改良,國文教育的改變是勢在必行。3

朱家安與朱宥勳等人,其實也是出於善意,想提出一個能確保國文教育品質的方案;只不過他們的主張過於激進,手段過於激烈。若按照他們的想法,用能力指標來設計國文教材,當然可以確保每個學生都學到「帶得走的能力」,但這難保不會走向另一個極端,讓教育淪為「工廠」,培養出一個個精熟了文學技巧,把文學拿來當作工具,在討論議題時能夠戰勝別人,自身卻沒有任何人文素養的「公民」。

我前面一直說文白之爭是在打假球,那真正的戰場在哪裡?文白之爭並非一般人所想的那麼簡單,是個純粹學理上或教育上的問題;它所體現的,其實是中文系所與臺文系所的權力之爭,背後牽涉到廣大的學科、歷史與政治脈絡,這個議題本文暫時無法處理,但教育不應該是任何人的戰場——「教育」本身就是一個必須受到尊重的專業。

在教學現場,有很多老師身具中文、台文的專業知識,可是卻不知道怎麼轉化給學生。鄭圓鈴老師曾說「深入需要涵養,淺出需要功夫」,國文是學科的深入,教學是淺出的專業——教學的表現需要兩者兼備。我們真正要做的,應該是:加強把關師資培育系統(生產老師的教育系統),讓每一位師培生都能學會專業的教學技術與教育觀念;同時,也要加強在職教師的專業程度,讓他們在教法上面能夠更與時俱進,更能從當代學生的生活情境中出發,去設計教學內容。

去年,「翻滾海貍」推出「教師表達力」工作坊,籲求讓老師學習如何重新編課程,提升個人教學魅力,更重要的是學會用學生的語言跟學生溝通——可惜,當時全臺灣只來了16個老師。可是這些老師回到學校後,在教學上有了質量的提升,在持續推廣下,到了今年,各校對「教師表達力」的邀約遍地開花,地方的教師研習中心甚至主動邀請這樣的體制外團隊開課。結果,不過幾天,報名人數就超過原訂的三十二人上限,直逼九十幾個人爆場。來的人是誰?是你無法相信的,在網路上厲聲斥責的、網紅們覺得不思改進、浪費學生青春的那些——被誤認為不追求改變的現場資深教師。

從這個例子可以看到,會當老師的人,多少都是有一些善念的;你讓他們看到更好的可能性,他們會願意去做,你如果到處說人家是妖魔鬼怪,人家就真的只想逃跑。

我承認,國文教育一直都有問題,他們罵的一點也沒錯,而且罵得大快人心——可是他們罵的這些已非教育現場的常態。朱宥勳在網路上的激烈言辭,或許就是他文學技巧的應用與實踐,他的目的就是激起跟他一樣年齡層與同溫層的情緒。但是,我要呼籲大家想想,在激情過後,我們究竟是解決了問題,還是製造了更多問題呢?真的像朱宥勳說的,「只要出問題,小說都能解決」嗎?

謝謝你們看到這裡。

- 這個部分的討論,特別感謝洪任賢的協助。

- 在「經典教育」的脈絡下,文言文的學習實有其必要,因為文言文是解讀古代經典的一把鑰匙。文言文的產生是為了提供一套跨時間、跨空間,「相對穩定」的語言系統,若我們不進入這套系統,便無以了解民國之前所有經典。《尚書》至今難讀,原因便是它是以當時的語體文書寫;《昭明文選》最讓人費解的是一篇犯人口供,也是以當時白話書寫。白話文其實是隨時變動的,「我手寫我口」的最大障蔽,就是現代人讀五四時期的作品已經開始出現理解上的困境。舉個例子:90年代的年輕人曾有流行語「粉難過」,50年後的學生在閱讀該年代的小說時,也許會出現如下註解:「粉,『很』的諧音,非常之意,此句說明難過的程度。」

- 本段內容是海狸老師給我的建議,特此感謝。