睪固酮決定一切?跨性別女性參賽,會讓順性別運動員處於劣勢嗎?

東京奧運正如火如荼地進行著,受到COVID-19(又稱新冠肺炎、武漢肺炎)疫情的影響,本次奧運開啟許多先例,包括觀眾不得入場、選手必須在競賽結束後迅速離境等。與此同時,也有一些與疫情無關、而是在時代變遷下發生的變化,比方說本次奧運至少有163名LGBTQ選手參賽,人數幾乎是上屆里約奧運的兩倍,創下歷史紀錄。

又例如挪威的女子沙灘手球隊選擇穿著短褲而非比基尼褲應戰,卻因此遭到歐洲手球總會以不當穿著為由罰款;另一方面,德國女子體操隊也放棄傳統的高衩緊身衣,選擇可以延伸到腳踝的緊身長褲,引發各界討論。

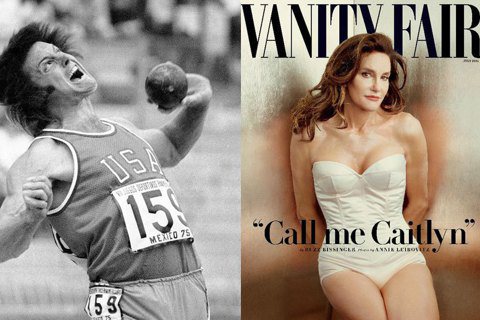

而在女子87公斤級舉重比賽中,來自紐西蘭的勞瑞爾・哈伯德(Laurel Hubbard)將成為第一位以跨性別身分參加奧運的選手——今年42歲的哈伯德是位跨性別女性,在確認自身的跨性別身分前,她曾經參與過男子舉重競賽,而這次會是她自35歲起認同自身為女性以來,第一次參加國際競賽。

針對這位跨性別女選手的初登場,國際奧委會表達了極為積極正向的態度,讚許她的勇氣與韌性。然而,並非所有人都抱持著相同的看法,哈伯德的出賽事實上引起許多分歧的意見與爭議。支持者認為這是對跨性別者的尊重與肯定,也可以讓她們感到被社會接納,得以用自己所認同的性別身分來參與社會活動。

但對於反對者來說,跨性別女性即使在接受賀爾蒙治療後,仍會保留生理男性在體能上的優勢。因此,允許跨性別女性參加女子組的體育競賽將會使順性別女性(註:即性別認同符合個人出生時被指定性別的女性)處於劣勢,並不公平。

跨性別女性以女性身分參與體育競賽,真的會壓縮到順性別女性的機會嗎?換句話說,跨性別女性是否在體育競賽上具有絕對的優勢?甚至,是否有可能如某些保守人士所擔心的一樣,有些男性會因此「假扮」成跨性別,好在體育比賽上獲獎?另一方面,既然跨性別者作為社會的一分子,難道不應該獲得相同的參與機會,不論是在政治、經濟還是體育上?「多元」與「公平」真的無法同時被滿足嗎?

跨性別女性的生理優勢

過去,跨性別者無權根據自身性別認同參加奧運比賽。直到2004年,國際奧會才首度更改規定,允許跨性別者參賽,但他們必須符合三項條件:首先,運動員必須完成性別置換手術,改變自身的第二性徵;其次,運動員的性別認同也必須獲得法律認可;最後,他們必須已接受至少兩年的賀爾蒙治療。

然而,跨性別社群認為這樣的條件太過嚴苛,於是奧委會於2015年時修改規定。根據新的指引1,跨性別女性必須已經宣告自身的性別認同超過四年,並且不曾中途更改;此外,在參賽前的一年間與競賽期間,女運動員每公升血液中的睪固酮濃度必須低於10 nmol(納莫耳)2。

值得注意的是,這項規定只適用於跨性別女性3——也就是出生時的生理性別為男性,但性別認同為女性者——跨性別男性則不受任何限制,可自由參賽。

這些規定乃是立基於:男性血液中的睪固酮濃度平均來說較女性高出許多,而睪固酮濃度會影響個人的力量、速度與爆發力等體能面向。睪固酮在青春期起開始作用,使生理男性和女性的身體出現差異,考量到絕大多數的跨性別女性都是在成年後才開始接受賀爾蒙治療,她們的身體便因為經過了「男性的青春期」,而有著較高的睪固酮濃度。

與此同時,研究也發現,即使賀爾蒙療法會抑制、降低跨性別女性體內的睪固酮,但一般說來,她們仍舊會呈現出比順性別女性更高的睪固酮濃度。因此,許多人認為,這項身體差異讓跨性別女性在體育競賽上,有著順性別女性沒有的體能優勢,因此讓跨性別女性與順性別女性一同競爭並不公平。

上述論述看似十分合理,也讓許多人進而主張,禁止跨性別女性參與體育競賽並非歧視,而是為了要保障順性別女性的權益,不然順性別女性會從此失去在體育世界競爭與獲勝的機會。但在這些憂慮有可能為真的同時,類似論述卻也被極端保守人士利用來宣揚恐跨情緒,扭曲與抹黑跨性別者,甚至否認其存在。

確實有部分研究認為,接受賀爾蒙治療的跨性別女性,仍舊有著比順性別女性更多的體力和速度優勢;比方說,儘管這個差異會在跨性別女性接受賀爾蒙兩年後明顯地縮小,但她們的跑步速度平均來說仍比順性別女性快了12%。

身體素質決定一切嗎?

縱然如此,這是否就代表,跨性別女性參賽勢必會造成不公平?針對這個問題,科學界其實尚未有定論。首先,研究都有其限制,由於跨性別運動員人數不多,因此這些研究都以非職業運動員的跨性別女性為對象,但這樣的研究結果是否可以直接擴張推論到運動員身上,卻是個問題。

其次,就算跨性別女性血液中的睪固酮濃度確實較高,她們是否就一定能夠取得較好的體育競賽成績呢?畢竟體育表現仰賴的從來就不只是身體素質,還有其他許多因素也會影響個人成果,例如細心、耐心,甚至如外在的經濟資源、訓練背景、社會環境等等。

與此同時,不同運動也會需要不同的技能組合,並不是所有競賽都只靠著體力或速度決勝負,因此,單是憑藉著「跨性別女性體內睪固酮濃度較高」這樣的指標,就藉此評斷她們必然會在體育場上「輾壓」順性別女性,未嘗不是太過武斷且片面的結論。

最後,即使是同樣性別的人口間,也存在著極大的差異,比方說不同種族的女性平均身高、體型有所不同,如:白人的身高比亞洲人高,照這樣說來,讓白人和亞洲人一同比賽籃球是否也是一種不公平呢?又或者不同社經背景、國籍的運動員,可能有著完全不同的訓練環境,當經濟資源較為充裕的運動員和來自貧窮背景的對手競爭時,是否也會占據某些優勢?此外,順性別女性之間的血液睪固酮濃度差異也可能極大,例如職業女性運動員的血液中就可能有著高出一般標準濃度的睪固酮。

綜上所述,我們可以發現,造成體育表現差異的因素有許多,而個人體質上的差異始終存在,但卻不一定只因為「性別」這項特徵而存在。如果我們所追求的目標確實是「公平」——也就是不同的參賽者在「同樣的」基礎上競爭——為什麼我們會認為,以性別進行分組就能保障公平呢?

以生理性別分組就能保障公平嗎?

這樣的假設背後其實是認定了,擁有同樣生理性別的人,勢必就具有一定程度的同質性,且這樣的同質性不會受到其他自然與社會性因素影響。但正如跨性別者給予我們的提醒,儘管性別身分可能促成某些共同的特質和經驗,卻也一直都包含了豐富的異質和多樣性:相同性別的人不一定有著同樣的特質、表現、行為與能力。

更進一步來說,儘管這次會是奧運第一次迎來跨性別女性參賽,但跨性別女性已在過去出現於其他的賽場上,而且並非永遠是獲勝的一方,她們的落敗就證明了,血液睪固酮濃度不會保障永遠的勝利。

此外,從奧委會和美國國家大學體育協會(NCAA)的規定中我們也看到,競賽主辦單位其實可以藉由設定相關規定和限制,來最小化睪固酮濃度對於結果的影響。換句話說,如果人們在意的確實是「睪固酮濃度」帶來的差異,那麼根據睪固酮濃度做出分組與限制,可能比以生理性別為區分來得更有效率?

最後,目前並沒有任何證據指出,有跨性別者是為了取得體育競賽上的優勢,才聲稱自己是跨性別,保守人士提出這樣的「恫嚇」,只是無中生有。那麼,為什麼保守人士仍不斷言之鑿鑿,彷彿「假扮跨性別」是一件即為稀鬆平常的事?

回答這個問題的同時,我們也得以窺見,在跨性別女性是否應該被允許參與女子競賽項目這項爭議背後,人們在「公平」以外,所真正在意的事,以及這些討論所反映的性別二元意識形態。

此處的爭議,與其說是「公平」和「多元共融」之間的矛盾與不可協調,不如說是假公平之名,所設立的性別想像。如前所述,人們習慣於假設:具有同樣生理性別的人們有著一定的同質性,從生理特徵、行為表現、喜好能力等皆然。於是,特定性別的個人被期待必須展現出特定的特質,例如:女性應該較為瘦弱或善於傾聽等,或分享特定的喜好——如喜歡粉紅色,與擅長特定的技能,比方說有人會聲稱女性的身體素質比較適合從事某些體育項目,或讓她們在某些運動上表現勢必不如男性,日前即有人認為女性的骨盆構造與男性不同,因此不適合舉重。

誰才是「真女人」與「違規」的跨性別

這樣的想像也被用來規範,誰才有資格宣稱自己是「女人」——一個人必須符合某些條件,才能夠被看作是「合格」或「正當」的女人;相反地,未能滿足這些規則的人,則被扣上「失格」的帽子,無權擁有女性身分。

因此,跨性別女性就經常面臨這樣的質疑:她們不被當成「真正的」的女人,而是假冒的;並且企圖透過這樣的「假裝」來為自己謀取某些好處和福利。她們未能滿足父權社會對於女性的期待,並在被指控「假裝」的同時,成為不道德與自私的存在。

「假裝說」背後另一個認定則是,跨性別並不存在,那是一個虛假的概念。父權社會把性別當成一種二元、固定、天然的結果,沒有被跨越和挑戰的可能,因此一個人的生殖器官表現(陰莖或陰道)決定其性別,而其性別又決定了她/他的性格、習慣、角色和義務。

在這樣的假設下,所有聲稱自己是跨性別的人都是錯誤的,而且他們因為背叛了父權社會的二元性別規範,被視為不道德的存在。哲學家塔莉亞.美伊.貝特契(Talia Mae Bettcher)認為,對跨性別的恐懼來自於:人們認為性別表現是生殖器表現的代碼,並且以自然和道德的名義堅持這兩者必須「一致」。

因此,在一個順性別性主義(cis-sexist)的社會裡,跨性別者以兩種方式違規了:他們一方面放棄了自己天生得以擁有的生殖器官;另一方面又企圖「跨界」,大膽而踰矩地試圖取得自己在道德上沒有「資格」獲得的性徵。

於是,違規的跨性別者成為必須被約束甚至排除的存在,儘管在現實上她們是否真的會對順性別女性造成影響、會造成哪些影響都有待確認,但父權社會早已提前將他們視為不道德的犯罪者,因為他們模糊了那些根據性主義所定下的性別角色規範,更挑戰與破壞了那些以性別為基礎的約束,使得父權體制的管制變得困難。

細究根本,這解釋了許多保守人士不斷強調跨性別可能帶來的「不公」與威脅,並持續散佈有人會為了利益而「假裝」成跨性別的謠言。對他們而言,跨性別在本質上的不道德讓他們成為預設罪犯,而這些被假想出來的犯罪又再進一步強化、鞏固跨性別的背德。

跨性別者參賽的積極意義

我們並非不能討論讓跨性別女性參與女性體育競賽是否真的會造成不公平;然而,在跨性別女運動員幾乎毫無曝光機會、各種資料稀缺的情況下,「跨性別者的威脅」卻以一種不合比例的速度和程度被傳遞與強化,進而妖魔化跨性別者,也合理化父權社會持續禁止與排除他們參與社會活動。

儘管許多人會主張,體育是對所有人類開放的活動,但事實上,體育中一直都存在因為性別、種族和國籍4而產生的排除和邊緣化。比方說,第一屆的奧運會於1896年舉行,但第一個女子項目冠軍卻直到1900年才出現。體育長期被視為男性專屬的領域,納入女性之後,「真女性」則成為檢查的標準,來決定誰有資格進入這個殿堂。

因此,將跨性別者納入體育競賽之中,不只是對他們的承認,並讓跨性別者知道自己也是社會的一分子,能夠被看見、被理解、參與集體活動。另一方面,這也給予我們機會,重新思考性別的意義,反思在傳統父權性別規範底下,對於所謂「真男人」和「真女人」的定義。如同美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union, ACLU)所說,將跨性別者納入體育競賽之中,其實有益於所有的女性,因為藉此我們得以推翻過去認定女性「必然如何」和「應該如何」的想像與期待,不再追求一種絕對的定義,來決定誰才是真女人,更拓展我們對於女性的認知、推翻對女性的刻板印象,給予女性更多元的形象。

- 新的指引於2016年里約奧運前生效,但當年並沒有任何跨性別女性參賽。

- 過去鮮少研究針對跨性別與順性別女性的生理差異進行研究,但隨著此議題受到重視,在本屆奧運開始前,也紛紛有研究者提出新的數據資料。其中有研究指出,大多數順性別女性血液內的睪固酮濃度約介於0.12到1.78 nmol之間,因此便有人批評國際奧委會所設下的標準太過寬鬆。不過由於奧委會無法在本屆奧運開始前達成共識,也不能在競賽期間修改規則,因此仍維持了這份2015年所通過的指標。但奧委會也說明,將在本屆奧運結束後重新檢討該指引是否有再次修改之必要。

- 同樣的情況也可見於美國國家大學體育協會(NCAA)。NCAA現行規定為,跨性別女性在接受賀爾蒙療法一年後,可加入女子競賽團隊或參與女子競賽項目。

- 如對於至今仍舊無法使用台灣之名參與奧運的我們來說,這可是再熟悉不過的情況了。