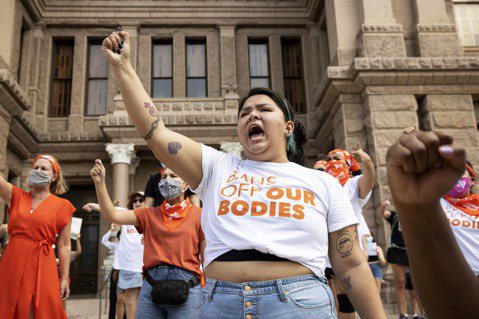

闖關成功的德州反墮胎法(下):女性何時才能實踐生育自由?

▍上篇:

「選擇」與「生命」的虛假對立

事實上,這樣的「焦點錯置」在生育自主權爭議中並不少見。墮胎權益的攻防戰裡,正反雙方經常分別被稱為「選擇派」(Pro-Choice)和「擁命派」(Pro-Life)。前者指的是,支持生育自主權的人強調女性應該能夠自由選擇如何處置自身身體,而後者則源自於,反墮胎者經常主張,自己乃是基於保護生命之立場,認為一旦胚胎呈現出心跳,墮胎便與「殺人」無異。

然而,這種區分卻相當偏頗,並且會造成一種錯誤的理解,彷彿女性的自由和胚胎的生命勢必處於對立關係,而女性對於身體自由和自主的追求,必須建立在「犧牲生命」上,這使得所有支持生育自主權的人都被迫負擔一種道德枷鎖,也幾乎先決性地判定了,墮胎這件事情先天性的不正當。

首先,「擁命派」一詞本身就充滿諷刺。儘管胚胎究竟自什麼時候起可以被稱為「生命」確實是一個複雜的問題,並可以從科學、倫理等各種面向著手,但如前所述,懷孕六週時的胚胎是否為「生命」卻絕對是一個值得受質疑的主張。此外,主張要保護生命的反墮胎人士,很多時候卻對其他「擁命」的政策和立場毫不在意,例如全民健康保險、保障基本工資,或是移/難民的保護等。甚至光就胚胎本身的生命權來說,所謂的「擁命派」除了要求這些胚胎——不論健康與未來成長環境為何——一定得被生下來以外,從未致力於改善其他能讓胎兒更好地生存的條件,例如:友善的醫療服務、育兒政策和公共托育。

相對地,儘管女性墮胎的原因各不相同,但她們並不單單只是為了自身自由而「選擇犧牲他人的生命」。一方面,許多女性事實上是基於對生命——包括對自身和胚胎出生後的生命——的尊重與負責,相信生命值得更有尊嚴、更審慎地被對待,才選擇墮胎。

另一方面,女性的墮胎選擇不只關乎於自身身體和自由,更涉及女性如何看待自己的人生角色與價值。但在反墮胎人士的言論中,女性本身的生命意義被消失了,女性所有的選擇與勞動都必須立基於為他人付出的目的,一旦女性膽敢為自己爭取權益,就會被描述成自私與邪惡的存在。

我們可以大膽地說,「擁命派」擁護的其實根本不是生命,而是這個被假設的「生命」背後,可以被強化的價值體系。他們僅僅以生命為由,來強制執行一種道德秩序,以及建立、維持這個道德秩序的權力位階,這包括了傳統的父權體制下的家庭型態、性別規範,和性的想像。

也就是說,藉著把胚胎定義為生命,反墮胎人士得以憑空打造出一個母親,以及這個母親所必須負責餵養、照顧的家庭,並經由強化特定家庭之想像,來延續男性家父長的主導地位。而隨著這種單一家庭形式的價值被鞏固,落入此範疇之外的各種性別表現、行為和性實踐又再次受到貶低、賤斥。

拆解墮胎議題背後的價值體系

反墮胎人士將符合父權價值的一對一異性戀小家庭,與在這個家庭中所進行的生育視為一種「天然」與「必然」,於是墮胎便成為不自然、不正常,也不道德的事情,尋求墮胎(或更廣義地說,不願意生育)的女性自然是必須被懲罰的對象。另一方面,透過持續宣傳墮胎的殘忍和它對社會道德的傷害,並限縮墮胎權,保守陣營得以再次鼓吹與光榮化所謂的傳統家庭價值,以及這些價值所代表的父權意識形態。

這也得以解釋,為什麼在女性於其他社會面向(如就業與參政)的權益獲得進展,同志社群與性少數議題也逐漸受到重視的今天,生育自主權卻始終是一個爭議不休的問題。因為反墮胎人士心中真正在意的問題,始終不是墮胎是否違反宗教教義——儘管他們之中許多人會聲稱宗教信仰是他們反對墮胎的理由——也不是胚胎的「生命權」需要捍衛,更不是所謂的家庭價值;他們不見得會反對,女性是和男性平等的生物並應該擁有自由,更不是單純地將女性視為次等人類或生育工具1,他們也可能十分愛護並尊重自己身邊的女性家人與友人。

於是我們便目睹了,反墮胎人士與生育自主權支持者之間,經常出現一種溝通的真空:當後者指責反墮胎規定不尊重、貶低、限制女性的同時,前者則不斷強調自己的「善意」與對女性的愛護。說到底,反墮胎人士真正的目的並不是把女性非人化或把每一個女性都關起來,而是他們需要女性扮演特定的角色、執行特定的任務,好繼續維持他們心目中理想的社會秩序,以及在這樣的社會秩序下,他們得以獲得的利益和權力。

凱特.曼恩(Kate Manne)在其著作《厭女的資格》中,回顧了1960年代時,反墮胎運動在美國之濫觴。她參考法學者琳達.格林豪斯(Linda Greenhouse)和瑞娃.西格爾(Reva B. Siegel)的著作指出,美國的反墮胎運動發源自所謂的「3A策略」(3A Strategy),其中3A指的分別是「酸」(acid,也就是俗稱為LSD的迷幻藥)、特赦(amnesty,當時指的是對越戰的逃兵者的特赦),和「墮胎」(abortion)。這三件事被打造成對當時核心異性戀家庭和整體社會的重大威脅,因為它們都代表了傳統價值的崩壞。

根據格林豪斯和西格爾,所謂的傳統價值指的是:

男人要準備好在戰爭中殺戮與死亡,而女人則要為婚姻守身並為母職奉獻。2

隨著共和黨政治人物——如當時的總統候選人尼克森——藉由主打3A策略來招募傳統民主黨的支持者改投自身,反墮胎議題逐漸成為美國選戰中固定的政治議程,以及用來檢視、推廣、實踐上述傳統價值的關鍵工具。

相較之下,同性婚姻等議題儘管看似「激進」,保守人士卻仍舊能夠從中擷取並打造符合自身利益的價值論述,比方說藉由支持同性婚姻來強調一對一關係的高貴與神聖性,並藉由光榮化這種「穩定」而單一的家庭組成,與譴責不符合這種家庭組成形式的行為(如懲罰婚外的性),來維護社會秩序和國家治理模式3。

父權與民族國家體制下,生育作為女人的公民職責

德州八號法案的獨特設計除了協助州政府規避可能的訴訟以外,其實也反映出上述的價值。藉著賦予所有市民監督墮胎的權力,這項法案說出了反墮胎人士的心聲,那就是女人的身體屬於全體社會,女性的角色是為整體社會付出,提供特定的服務和好處,且女性應該滿足社會與國家之期待。因此,當女性不服從這樣的角色規定,做出不符合主流道德之行為時,社會上每一個人都有權力糾正、管束她。

更甚者,父權社會往往以愛為名來執行這種管束,把女性描述為脆弱、需要保護的存在,否認女性在思考和抉擇上的理性能力,進而合理化社會政策和法律對於女性行為的嚴苛檢視。八號法案所傳達出的一個重要訊息就是:女性無能為自己做出合理、正確的選擇,因此儘管我們不會為了女性的「錯誤」懲罰她們,但基於保護的目的,我們必須嚴格地監督、懲罰那些「引誘」女性走上歪路的人。

最後,我們還可以藉由和另一個情境對比,以理解墮胎議題在當代社會中被賦予的道德位置。由於過去一胎化政策下的性別比不平衡、人口老化造成的撫養負擔,以及擴大內需市場等原因,中國推翻了一胎化政策,鼓勵人民生育,更於今年起提出了「生三胎」政策。

在反墮胎和生三胎的論述中,我們可以察覺一些共通點。首先便是女性如何作為「付出者」存在於社會之中,女人被想像成天然的母親,理所當然地應該把付出生殖與養育勞動、照護、關愛等當成自身天生的職責,並帶著感恩的心情完成這些任務。在生育相關討論中,女人不見得受到貶低,甚至可能被神聖化(如「偉大的」母親),但她們自身的想法和意願並不重要,她們的身體成為意識形態的載體,以及國家治理的對象。

父權意識形態規定女性必須為男性提供生殖與愛的服務,而民族國家的信仰則要求女性作為「公民」,必須為國家創造資本主義的生產力,以及可以為國家奮鬥的軍事勞動力。因此,在這雙重的治理邏輯下,女人如果要成為一個好女人、好公民,生育便是不可逃避的責任——換句話說,生育就是女人愛護家庭、報效國家、證明自身價值的終極方式。

於是,當我們討論生育自主權時,只從女性的「自主」和「自由」出發,很可能是不夠的,而是要看見,生育議題涉及的,其實是女性在父權社會中所不得不遵守的「人設」,進而挖掘,在這一套管理女性的規則背後,真正被宣揚和實踐的道德價值為何。更進一步地,我們必須去挑戰現有的社會秩序,包括父權體制的家庭想像,以及資本主義和民族國家認定個人價值的方法等,才有可能幫助女性擺脫不得不成為被社會框架所束縛的母親的命運。

- 某些人會主張,反墮胎人士僅僅把女性當成生育的容器,而這是一種對女性人性的貶低與否認,並以瑪格麗特.愛特伍的知名小說《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)作為類比,不過凱特.曼恩則不同意這樣的說法。她認為,與其說女性在反墮胎運動中被非人化,不如說她們被視為具有特定目的的人,也就是父權社會裡的付出者(giver),必須完成相應的角色任務。

- Linda Greenhouse and Reva B. Siegel, Before Roe v. Wade: Voices that Shaped the Abortion Debate Before the Supreme Court’s Ruling (New York: Kaplan, 2010), p. 257.

- 同樣地,這也解釋了,為什麼女性也會反對墮胎。因為女性可能會內化這套價值規範,並且可以透過主動地配合、執行這些規則,在父權社會中贏得某些好處與地位。