廖珮杏/不平和的天安門(上):留下記憶是危險的

(※ 文:廖珮杏,《重返天安門》譯者)

今年,是天安門六四事件30周年。天安門,名字聽起來很祥和,從歷史角度來看,這個地方其實一直不是那麼平和。100年前,這個地方曾發生德先生與賽先生的五四運動,再來有1926年的三一八慘案,1976年藉著悼念周恩來而起的四五運動,1986年至1987年的學生運動,最後是1989年震驚世界的天安門事件。

在那個歷經了血腥鎮壓的仲夏夜之後,如今只剩升旗典禮時還能看到人山人海的觀禮人潮了。這30年來,中國動用了整個國家機器,藉由愛國教育從根刨除了大眾對天安門事件的記憶。同一時間中國經濟起飛,躋身於世界強國之一,全世界都在擁抱中國夢。然而它即使脫離了貧窮,卻始終未能真的告別1989。1989,至今對當權者來說仍是夜長夢多。

《重返天安門:在失憶的人民共和國,追尋六四的歷史真相》作者林慕蓮就形容,中國歷史宛如一種沒有始末、內外不分的莫比烏斯帶(Möbius strip),無止境地循環著自我毀滅,一代傳過一代,這都是源自於集體失憶的後遺症。

林慕蓮最感好奇的,是中國這種集體失憶是怎麼辦到的?在失憶國度裡的人是怎麼生活的?她說,「我寫的是集體遺忘給一個人和一個群體什麼樣的代價,我還寫了那些還記得住的人,他們為了記住六四付出什麼樣的代價。」

林慕蓮採訪了一個又一個小人物,看人類的歷史如何在記憶與遺忘之間擺盪。成書之後,她也帶著資料與照片到各國大學演講,不只一次得到的回應是:為什麼我們要回顧歷史?事情不是都過去了,為什麼要舊事重提?

事實上,在寫書之前,作者的孩子與家人都生活在中國。為了他們的安危,她也曾猶豫再三,但她堅信,歷史事實不應該被挾持,因服從與共犯兩者之間的界線,已經變得微乎其微。

|

大歷史輾壓下,人的各種樣貌

人民要看什麼版本的歷史,很常受控於當權者是誰,但歷史記憶是屬於所有日常的累積。人類在這世界生活的痕跡,才是真正的歷史記憶。

然而,很多時候寫下這些歷史記憶的,並不是任何一個掌握政治大權的「偉人」。最不平凡的事蹟,往往都是出自於平凡人的一念之間。每一個平凡人在日常生活中做的每一個選擇,都在影響著時代怎麼走下去。

林慕蓮的這本書,亦是如此。她讓我們看見歷史暗流中那些一明一滅的人性;讓我們看見各種平凡的小人物,在大歷史輾壓過來的時候,是如何做選擇以及如何生活;也讓我們看見人類在歷史事件中的掙扎、堅持、懦弱、或是人來瘋。

尤其她對筆下人物觀察入微,筆尖極銳,一針見血甚至幾近無情;但下一段,卻又讓人看了幾乎要落淚。此書的字裡行間,讀得出她對於筆下人物的關懷之情。

|

流亡海外的前學生領袖

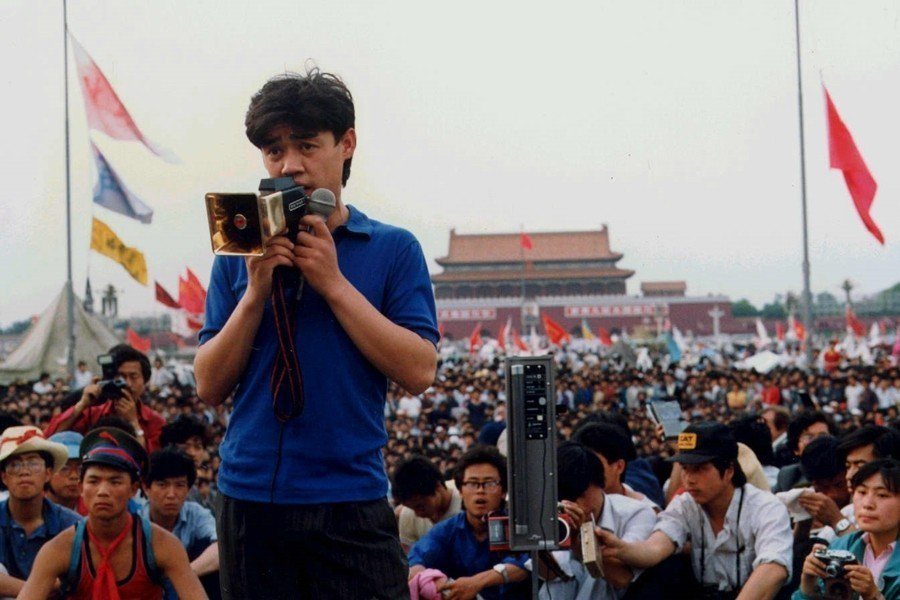

例如第三章,她寫流亡海外的前學生領袖吾爾開希。30年前,吾爾開希曾是極具魅力的年輕人,像個將軍似的,在舞台中央吸引無數的目光。作者寫他意氣風發的樣子,卻也寫他在學運中為營造形象而演戲作弊。

昔日英雄流亡之後,漸漸從鎂光燈焦點,變成了落魄的過氣名人。作者透露,在英文版出版之後,曾寄一份書稿給他,但始終沒有得到回應。因為作者筆下的吾爾開希,讓人讀來可不只是有點「落漆」而已。

作者這樣的寫法反而呈現了複雜的人性樣貌,那些走路有風的學生領袖,在媒體新聞上各個看起來都像大人物,但我們似乎常常忘記,這些中國當局追殺的學生領袖,當年都還只是20出頭的孩子。作者也寫到:

作者不吹捧也不評價,只是寫出了一個有血有淚的人,可能是因為什麼原因,長成了現在的模樣。拒絕遺忘的人,除了前學生領袖,還有為了尋求親人死亡真相,不屈不撓追求平反的「天安門母親」,這些人從壯年走到老年,大部分的時候依然只能孤獨地承受歷史記憶的重量。

在政府當局愛國教育的洗腦與言論審查威嚇下,作者寫到那些繼續銘記歷史的人,都過著很邊緣的生活,因為不沉溺過去地往前走,已經變成最關鍵,大概也是最重要的生存策略。

|

世代代溝:留下記憶是危險的

30年,不長不短,是一個世代長成社會中堅份子的時間。常有人問,上一代的過錯,為什麼還要下一代的人來背?上一代的歷史,到底跟下一代有什麼關係?作者在描寫「世代代溝」的部分讓人讀來特別深刻。

例如第二章,作者寫到前學生領袖張銘和對政治無感、小他20年的年輕太太之間的代溝。前者童年崇拜的人物是為國犧牲的英雄,後者及其同輩追的偶像是成功的企業家。當年張銘在衝突現場經受與目睹的一切暴行,對他太太那一代人來說,絲毫不感興趣。但這不是因為太政治敏感,而是這些事根本沒有歷史記錄。書中寫道:

任何碰觸或宣傳被禁止的記憶,下場都很慘。而且管控沒有隨著時間鬆解,只有越來越嚴密,即使只是私人的悼念活動也會被懲罰。所以大部分經歷或知情1989年歷史的上一代,只想要保護自己的子孫,不惜撒謊或隱瞞實情。

就像書中提到的藝術家盛奇,他向作者大方承認:為了向政府抗議,就用切肉刀切下了自己的小指,這段歷程還成了未來藝術創作的靈感來源。但回到家後,卻只敢跟他兒子說,小指是在公共汽車上弄丟的。他坦承,兒子其實知道他在說謊。

大部分的上一代人因恐懼而主動逃避,或因要自我保護而選擇遺忘,或以愛之名而編織善意的謊言。再加上國家機器的記憶清洗與重製推得太成功,在訊息封鎖與黨國教育體制下,年輕一代對過去一無所知,且態度消極被動。

即使他們完全有能力翻牆到外面的世界,對六四的真相也毫無一點興趣。作者在書中寫道:

這種敵視、恐懼歷史真相的遺緒一直傳承下來,持續影響著生活在同個空間的每一代人。然而,集體記憶是身分認同的基石,當集體失憶的基因一代傳過一代,這個社會將越來越不知道自己是誰,從哪裡來,又該往何處去。

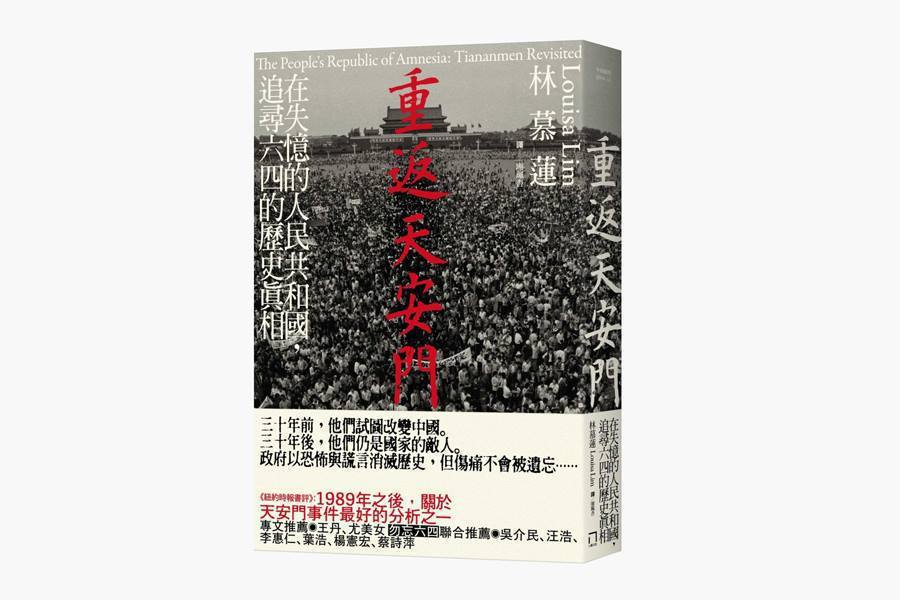

《重返天安門:在失憶的人民共和國,追尋六四的歷史真相》作者:林慕蓮(Louisa Lim)譯者:廖珮杏出版社:八旗文化出版日期:2019/05/08

|