佐渡守/從沙威瑪到谷阿莫,核在哪裡?

如果大家瞄到標題、點進文章,是拎著板凳想看看作者如何延伸這場笑話接龍,那我真心勸大家,可以直接關掉,以免掃了諸位的興。

因為我非但不講笑話,而且還是帶著我那位過時的、嚴肅的、80歲老媽媽的話語來的。老媽媽的道理也許並不討喜,甚至可能讓你覺得囉嗦,畢竟過去我也常這麼想。但我發現,老媽媽的話語裡其實充滿了漸漸被當下社會遺忘的生活智慧。

記得從小我娘就非常嚴厲地教育我們──不可以玩弄食物,否則「會齁雷公摃」;有字的紙不可以墊在屁股下面,不然「會爛尻川」。還在學齡前的我常問她為什麼?她總沒好氣地說:「你只管好好吃飯、練字就對了。」

直到長成可以講道理的年齡,我娘才讓我了解,那是以前的人對食物與知識的尊重之心。我想應該是過去得之不易,所以總是特別惜福感恩吧。

但等到我從事過廣告、出版、媒體等工作,並且退下來參與環境與動物議題之後,我才深深體會,事情並不這麼簡單。

從生命到食物真的是嚴肅的課題

我常覺得現代人就像難有機會赤足踩在泥土地上一樣,很難從食物連結到真正會呼吸、有脈搏、體內跟你我一樣有血液在流動的生命。

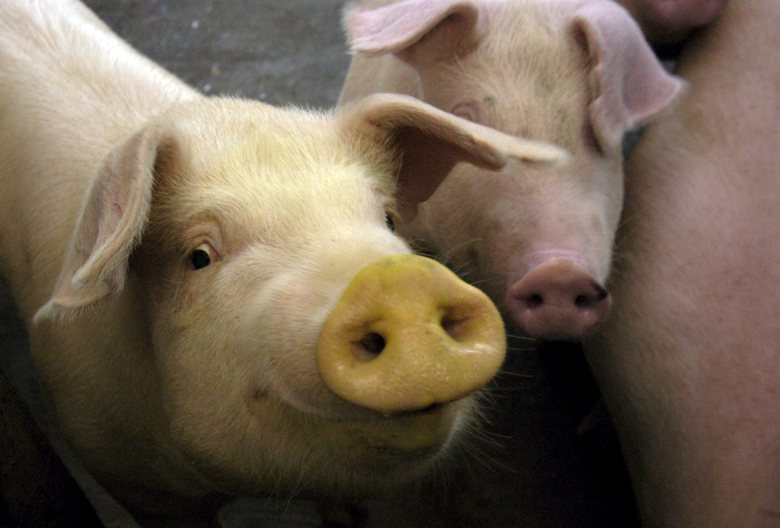

由於對「人以外」的生命認知不深,所以會對揹著蔥勇往直前的雞覺得可愛,對插了兩支假腳的沙威瑪覺得好笑,因為雞是雞、豬是豬,「肉是肉」。生物與食物,似乎自動在我們腦子裡,理所當然地被分在不同的檔案夾裡。

我曾在一家餐廳外,看見業者牽來一頭小羊,替他招攬生意。孩子們會餵小羊吃草、撫摸牠、稱讚牠真可愛,接著大人一聲吆喝,小孩被通通叫進餐廳裡面去,吃業者準備的羊肉大餐。

小羊與羊肉顯然也是如此,彷彿是「出身」完全不同的兩種東西。我發現從生命到食物,中間有個很重要的東西「斷掉了」,在我們的教育裡與思想裡,不見了。

因為「有個生命因我而死亡」這件事是不可談的禁忌,它會讓我們享用大餐時胃口盡失──你可以邊看著可愛揹蔥雞的廣告大啖烤雞串,但請你看一眼可愛雞變烤雞串中間的屠宰過程,就很掃興甚至會讓你煩躁暴怒。

看不見動物為我們而死,如何談人道?

「屠宰」會讓我們直覺連接「殘忍」兩個字。如何避免殘忍,正是對動物最起碼的人道。尤其為了那些最後會變成我們的食物,而不得不死亡的經濟動物們。

野生動物急救站的沙威瑪寶寶,用經濟動物的「死亡」,做野生動物的「救生」,我不想多做論斷,畢竟議題不同,思想的連結方式往往也不同。

但朋友援引英國心理學家李察‧韋斯曼(Richard Wiseman)的世界笑話普查,最後的結論讓我覺得非常醒腦:

世界公認最好的笑話,不是最多人覺得有趣,而是最少人覺得不快。

不談別人,就說我自己。姑且不論PTT上用純文字,將動物的死「被復活」成沙威瑪,已讓我微微感覺「尚可容忍的不舒服」;野生動物急救站將沙威瑪拍成照片,更具象化地從死物「二度復活」,就真的讓我怵目驚心了。

也許我正是那少數感覺不快之人吧。無論如何,我當然願意去相信野生動物急救站的立意良善,但我也無法不忠於自己的感受,說我可以略去畫面帶給我的不忍,只求自己像多數人一樣,「幽默」看待那份救傷知識就好。

我不知大家看到「什麼程度的肉」,才會感覺神經隱隱作痛?但我多麼希望國人已經斷掉的、「從生命、到食物」那條認知的連結,也能重新通連、看見。哪怕只有一點點,好歹思考一下對他種生命的尊重、憐憫之心──倘若對經濟動物的死都能有所感,對野生動物的護生還會遠嗎?

核在哪裡?

PTT原故事提到「要避開沙威核,不然沙威瑪會死掉」,看到這段,我不免想像,「核」就像靈魂、就像生命中樞。

對我來說,與其想像肉塊(沙威瑪)有一個生命之核,不如在牠(雞豬牛羊等)還是個真正的生命之時,就看重牠的核——善待牠的生,也不玩弄牠的死。

但是這跟谷阿莫有什麼關係?套句我那80歲老媽媽的話,我覺得對他也很適用──「不要玩弄食物」、「不要將有字的紙墊在屁股下面」。

我發現除了動物,原來我們人也可以把其他人(的創作)當成肉塊,或墊在屁股下面。將他(的創作)切片、加上調味料,吃乾抹淨,然後理直氣壯地大聲力陳:人家法律也捍衛我的「廚藝」(二次創作)。

在我看來,這兩件事某方面來說是相似的,值得放在一起省思。尤其當許多覺得沙威瑪或谷阿莫「不好笑」的人,往往被直接貼上「不幽默」的標籤時,這兩件事確實有著看似迥異,卻殊途同歸的核心。

碰觸某些議題,很抱歉,我寧可不幽默。

我想,從動物到人的對待,我們不如先找找自己的「核」吧──那「被凸一下就會死掉了」的核,是否依然柔軟?以及,不管對方是有形的生命或無形的創作血肉,是否仍有尊重與珍惜感恩的能力呢?

- 文:佐渡守。像狗的貓奴。