一半日式,一半西洋?日本左派作家加藤周一的「和洋折衷體」

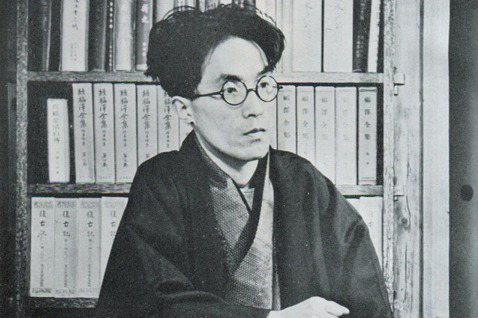

在日本左派知識人之中,加藤周一(1919-2008)占有重要的位置,這不僅因其博學與雄健筆鋒而聞名,更因長期以來鮮明的反戰立場,嚴厲批判日本軍國主義及其權力構造的論述,成為日本戰後左翼史觀的代表作家。

特別是,他於1981年共同參與發起「九條會」,主要成員有井上厦、梅原猛、大江健三郎、奧平康宏、小田實、澤地久枝、三木睦子和小森陽一等文化人士,旨在反對日本右派團體修改憲法第九條的企圖,以維護現今日本憲法和平主義的精神,後來放棄醫生行業,致力於文化研究和思想評論以及文學創作。

其主要著作收錄在《加藤周一自選集》(10卷,岩波書店)、《加藤周一著作集》(24卷,平凡社),並參與對談和編書多冊,可謂著述甚豐的作家。

筆耕不輟的醫生

加藤周一的經歷頗為奇特,他出生於醫生家庭,很早即顯露出文學才華,高中時期開始寫作,喜愛閱讀日本古典詩歌,欣賞古文中的音樂性。1942年,太平洋戰爭方興未艾,他與中村真一郎、福永武彥、窪田啟作、原條秋子等,創辦《matinee poetique》雜誌,發表日語定型押韻詩,其詩作〈櫻花小巷〉頗受好評,中田喜直、別宮貞雄和神戶孝夫等作曲家予以譜曲。

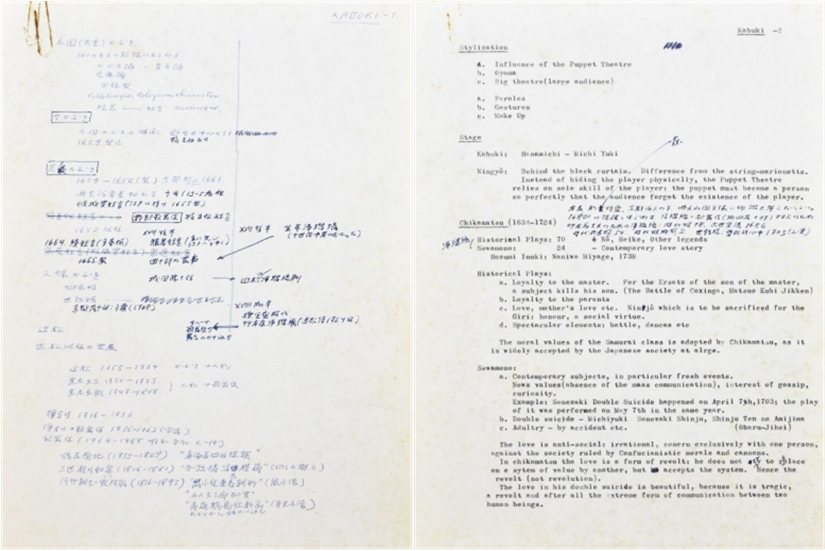

事實上,加藤周一就讀東京帝國大學醫學部期間,選修法文科的課程,師事渡邊一夫和中島健藏二位法國文學專家。他尤其對歌舞伎、能劇和狂言很感興趣,閱讀大量外國文學,特別鍾愛法國文學,如紀德、普魯斯特和梵樂希等人的作品。

二戰結束後,加藤周一發揮醫生專長作為「美日原子彈爆炸影響共同調查員」成員,前往廣島實際調查原爆受害者。順便一提,在這段時間裡,他擔任以小說《起風了》享譽文壇的作家堀辰雄的主治醫生。1946年5月30日,他開啟了第一段婚姻。其後,1947年他與中村真一郎和福永武彥等作家共同發表著名評論文章《1946——文學的考察》,開始受到日本文壇關注,同年,成為文藝雜誌《近代文學》同仁,展開新的文學活動。

兩年後,其辛勤筆耕獲得回報,出版《文學與現實》(中央公論社)、《論現代法國文學》(銀杏書房)、小說.戲劇《滑稽演員的早晨之歌》(河出書房,1950)、《某個晴朗的日子》(月曜書房,1950)《何謂文學》(角川書店,1950)。

翌年,他取得法國政府公費留學生資格,前往巴黎大學從事血液學研究,並為日本的新聞雜誌發表文化評論,成果斐然,出版《抵抗時期的法國文學》(岩波新書,1951)、《美麗的日本》(角川書店,1951)、《論現代詩人》(弘文堂,1951)、《戰後的法蘭西》(未來社,1952)和《一個旅行者的思索——西洋見聞始末》(角川新書,1955)。

日本文化雜交論

1955年,他自法國返回日本,發表〈日本文化的雜交特性〉評論文章,旨在從歐洲文化場域對日本文化的再思考,但看得出來,其行裡間依然有歐洲文明中心論的色彩,他批判過度美化的日本文化如同「純種」般體質虛弱,現代日本文化充滿保守性與落後,需要與歐洲文明進行「雜交/融合」,方能得出強大的文化生命力。

他甚至把矛頭指向二戰期間日本軍部打出「鬼畜英米」的政治口號,於敗戰後卻被美軍佔領,就是對日本帝國自身的最大諷刺。翌年,他以其西方體驗加以若干虛構出版長篇小說《命運》(講談社,1956),《雜種文化——日本一個微小的希望》(講談社,1957)和《不為人知的日本——町與庭園與精神》(社会思想研究会出版部,1957年)。

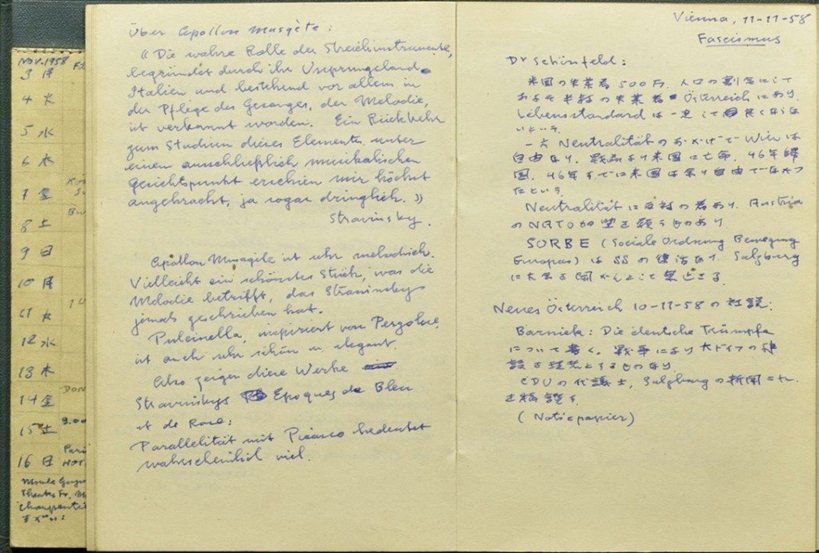

有趣的是,正如他自述所言,他熱衷於文學創作與文化評批的副業多於醫生這個主業,1958年,他正式宣布棄醫從文專事評論。正如前述,他先後參與荒正人等作家創辦的《近代文學》和花田清輝主編的《總合文化》,以及中野重治等日共作家的《新日本文學》刊物,發表文化評論與政治觀點,關注法國抵抗時期的文學,再次展現對於文學與政治的堅持。

同年,他出席了第二屆亞非作家會議,與同行作家交流,評論範疇更為多元。其後,他陸續出版了《政治與文學》(平凡社)、《讚美西洋》(社會思想社)、小說《神幸祭》(講談社)、《現代歐洲之精神》(岩波書店)、《烏茲別克、克羅埃西亞、喀拉拉邦紀行》(岩波新書)、《東京日記——致外國友人》(朝日新聞社)、《在兩極之間》(弘文堂)等文字成果。

對左翼思想的追隨

眾所周知,加藤周一在安保鬥爭(指反對簽訂《日美安保條約》)上,採取強烈的反對立場,積極撰文批判。首次安保抗爭中,《條約》被國會強行採決,引發群眾抗議和社會騷亂,岸信介內閣因而引咎總辭,當時美國總統艾森豪亦取消了訪日計畫。

不過,對整個日本左翼陣容而言,這次抗爭算是一次短暫的勝利。同年10月,加藤周一獲加拿大不列顛哥倫比亞大學的邀請,為該校開設日本古典講座長達十年。兩年後,他擔任柏林自由大學的教授,並於1971年參加日中文化交流協會訪問中國,翌年出版《往返中國》一書,表達他作為馬克思主義追隨者和親中政治立場。

1975年至1980年,他全力投注在《日本文學史序說》(上、下800頁)的寫作上,這部文學史很有特色,內容紮實富有新意,不同於傳統日本文學史寫法,受到文學界重視與肯定,同年獲得「大佛次郎獎」。此外,他於1984年版《大百科事典》、1988年版《世界大百科事典》(平凡社)擔任總編輯,並執筆「富岡鉄斎」「日本」「日本文学」「林達夫」「批評」等條目。

隨著時間的推移,其聲名越來越興隆,1988年至1996年,擔任東京都立中央圖書館館長。

知性與感性並進

加藤周一在文化批判與政治論述上,展現出左翼作家思想的激越,隨筆散文也寫得極佳,《羊之歌:我的回想》(著作集第14卷)即是知性與感性的融合。這些文章曾在《朝日晚報》連載,文字優美洗練,情景細膩生動,有評論家大膽指出,它已經超出隨筆的範圍,喚醒讀者找回戰前日本的鄉村之美,也可作為哲學、思想、文學和歷史來讀。

譬如,在〈外祖父的家〉一文中,有風景如詩的描寫:

樹木的影子變短了些,稻荷神就在那樹蔭底下,人站在簷廊上是看不到它的,你得順著樹叢間的石階往前走。先是看見一座朱紅色小鳥居,然後是一個齊高石台,石台上面是一座神龕,神龕兩邊各放著一尊石雕的狐狸大仙,精雕細琢,一看便知出自名家之手。神龕總是收拾得很乾淨,前面還放著供品。……灌木叢種在斜坡較底的地方,下面還有一道石頭砌成的矮牆,石牆外面是一條小路,正對著這條小路的是一家家出租房屋的大門。

在〈泥土的香味〉中,他這樣回想故鄉:

火車經過荒川鐵橋之後,在前方迎接我的就是另一個世界。車輪滾過鐵橋時發出的有節奏的響聲驟然變大了一下,那一刻,我覺得自己從日常生活的時間表裡被徹底地解放了出來,從車窗向外望出去一排排的房子和人影消失不見了,荒川的河水在寬廣的天空和河灘之間閃閃發光。那是一個新世界,一個跟我平時住慣了的城市截然不同的空間。……我不去想旅途的終點,在確認禁煙燈關閉之後,給自己點上了一根香菸。我開始思考自己的人生,思考自己現在為什麼在這裡,只想我自己的事情,不去想跟別人的關係。在脫離了所有社會關係的那一刻,我開始品味我自己。

進一步地說,從〈美竹町的家〉中,即是他對於文學與愛情以及性的觀點:

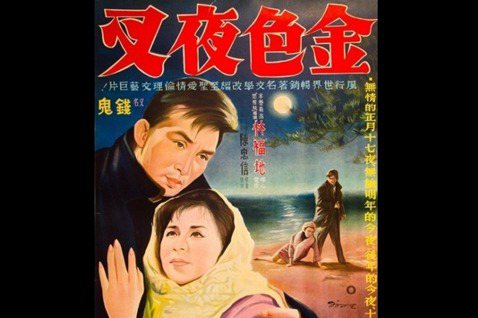

尾崎紅葉《金色夜叉》裡的那種戀愛故事絕對不會發生在現實生活中。小說家們不過是為了把小說寫得有趣點,為了贏得女讀者的歡心,讓自己的小說大賣,才去編造這種故事。不僅如此,為了掩飾他們野合的惡俗,小說家才故意拿出崇高的戀愛來糊弄讀者。戀愛的基礎是性慾,它跟食慾一樣,是動物共有的一種本能,哪裡談得上崇高?父親的話對我沒有決定性的影響,我只是採用他的理論而已。這是完全不同的兩件事。我往返於美竹町極度禁慾主義的家庭和進行軍國主義精英式教育的模範中學之間,雖然感到極度無聊,但也沒有辦法自己去開創別樣的生活。

來自左眼或全方位的座標

必須指出,在〈格物致知〉中,他不忘自我批判地說,在明治以降抒情詩的世界裡,和歌傳統發揮著很大的作用,現代小說和隨筆、江戶的讀本、黃表紙和俳文等都沒有出現文化斷裂的現象。

他將這些內容都寫了下來,針對具體作家和作品準備做細緻的探究,但最終他沒能建構起自己的理論。他深切反省,因報刊雜誌約稿太多,他就沒有足夠時間去調查事實,所以,他寫的文章徒具骨架缺乏血肉,只能說是個人讀書隨想罷了。

看得出來,在《羊之歌》和《續羊之歌》,同樣反映加藤周一的人生轉折。在這部隨筆集裡,他以此生活經驗為出發點,回憶在西方結識的朋友和情人,用抒情的筆調勾勒令他難以忘懷的人與事,並透過對西方文化的觀察和思考,重新審視日本文化的定義。

至於,上述二書為何以「羊之歌」為題,他在後記中表示,一方面是因為他出生在羊年,另一方面則是因為跟羊的溫馴性格有不少相通之處。不過,對多數讀者來說,他們似乎必須通讀加藤周一「在語言和知識上,一半日式,混合一半西式的和洋折衷體」,才能確定溫馴與激揚之間的文化界線,進行辨識來自左眼或全方位的座標。