《金色夜叉》的台灣之旅(下):日本名著本土化?戰後台語電影的改編

▍上篇:

《金色夜叉》的台灣之旅(上):男性復仇小說,何以成日本文學名著?

步入1930年代,《金色夜叉》在台灣依舊魅力不減。標榜為台灣人發聲的《台灣民報》,雖名之為報,但從1923年創刊以來,前後以月刊、旬刊與週刊的形式問世,直到1932年終於以《台灣新民報》之名每日發行。《台灣新民報》日刊化之後,也帶來新聞連載小說,連載小說的特色之一,就是經常加入大家所共知的事件,塑造共時性的效果。1935年阿Q之弟(徐坤泉)的《可愛的仇人》於《台灣新民報》學藝欄連載160回,引起極大迴響,1936年單行本出版,在日治時期便達三版,銷售量更是刷新讀書市場的1萬冊。

依1936年擔任《台灣新文學》主編的王詩琅說法,徐坤泉小說走紅的盛況,是「一時家傳戶誦,雖人力車伕,旅社女傭,也讀這些作品」。在這部以高雄為背景的小說當中,夜市、百貨公司、汽車、咖啡館、電影院成為作者描述城市的元素,作者透過男主角萍兒與女主角麗茹在電影院觀看《金色夜叉》的橋段鋪陳兩人的感情:

麗茹看到貫一與其情人阿宮在那悽倉的月夜,決裂於砂坡的時候,不覺為貫一灑了無數的清淚,同時亦恨阿宮不該為金錢所迷而嫁給罪惡資本家的富山,麗茹真的哭了起來了,她的手緊拉著萍兒的手,顫顫的微動著……。

也在1930年代中期,1934年至1937年就讀台北高等學校的楊基銓,在《楊基銓回憶錄》當中也提到,對文科學生來說,高校時代是課外書閱讀最多的時光,在他的閱讀書單裡,就包括了《金色夜叉》,有趣的是,讓他印象最深刻的就是間貫一熱海告別的那段話。

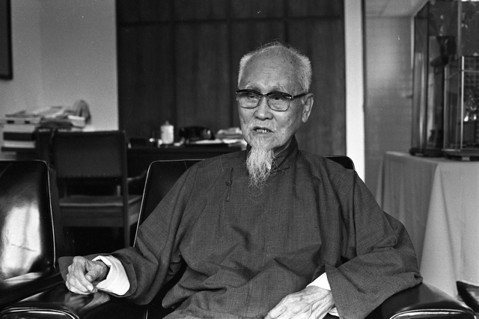

戰前文化人轉戰台語電影

前述是《金色夜叉》在戰前對台灣的影響。到了戰後,《金色夜叉》對台語電影有兩個層面的影響:一是年輕時受《金色夜叉》衝擊的張深切,戰後從戲劇轉戰台語電影,就像他在《里程碑》當中所說的,「在台中創辦台灣演劇會,而至近年再加入藝林影業公司,這一連串的演劇關係,究其淵源,可以追溯東京中華會館的演劇為濫觴」;二是台語電影果真有《金色夜叉》的作品問世。這兩件事情表面上看似無關,但背後卻是戰後大眾文化的變遷。

1956年何基明導演的《薛平貴與王寶釧》出現之後,掀起台語片的熱潮,幾位在戰前參與文藝活動尤其是戲劇的文化人,也在此刻紛紛投入台語片的製作。例如戰前參與台灣文藝聯盟的賴明弘1957年成立「台灣影業公司」,由呂訴上編導《愛情十字路》,這是一部以現代社會為背景的三角戀愛故事。也例如張維賢1957年成立「東陸影業」公司,拍攝《一念之差》,這部電影相關資料匱乏,如果依廣告來看,應是以現代社會為背景的愛情故事。1958年林摶秋也成立「玉峰影業公司」,雄心勃勃地建設湖山製片廠準備一搏。

值得注意的是,他們多不是為了趕流行或賺快錢,而是帶著使命感要改革台語電影。張深切也是如此,他在1957年成立藝林影業公司,根據呂訴上的《台灣電影戲劇史》,藝林公司的股東包括陳逸松、劉啟光等人,匯集文化界、工商界等名流,不但資金雄厚,而且募集新人30人,講師除張深切為主之外,還積極洽詢藝文界名人。

張深切之所以從戲劇涉足到電影,1957年在《民聲日報》所發表的〈我編導《邱罔舍〉一片的動機與目的」當中,可以一窺究竟。張深切認為台語電影當中,《薛平貴與王寶釧》與《雨夜花》是最值得重視的兩部作品,前者是歌仔戲,後者是改良戲(歌仔戲的改良唱法)搬上大銀幕,之後的電影大多仿效這種類型。然而,在張深切看來,台語電影這樣的發展潮流非常危險,有識者因而對台語電影不屑一顧。

為此,他投入台語電影改革,其目標是:戲不亂做、話不亂講、服不隨便穿、樂不隨便配、歌不隨便唱、景不隨便採等六個要點,簡言之,就是要以做戲劇的認真態度來拍台語電影。值得注意的是,不只是張深切有這樣的變革之心,藝林影業公司的投資人陳逸松也有志一同,在《陳逸松回憶錄》裡可以看到他對台語電影越趨低俗的發展頗感憂心,於是支持張深切投資電影事業。

轉入電影圈的張深切創作活躍,寫出了《邱罔舍》劇本兩部、《婚變》、《生死鬥》、《人間與地獄》、《荔鏡傳》等劇本,不過,真正拍成電影的只有《邱罔舍》第一部。這部電影已不可考,幸好在1998年出版的《張深切全集》當中還能看到劇本,基本上,邱罔舍就是鄉里間幽默時而捉狹的人物,透過這個角色帶出笑料與人性轉折,邱罔舍的笑料元素裡,台語的語言魅力是核心。

藝林影業公司雖然股東組成陣容浩大,但一部《邱罔舍》之後就宣告結束。這部作品雖然獲得1957年第一屆台語片影展的特別獎,不過,票房不佳導致公司內部的紛爭,營運也不了了之。值得一提的是,這不僅是張深切個人的失利,也可以說是戰前活躍的文化人在戰後的集體挫敗。

1957、1958年是台語電影一個微妙的分界線,戰前活躍在戲劇領域的張維賢、張深切、林摶秋在戰後不約而同在這個時間點轉戰電影界,他們都有很強的使命感要改革台語電影。以張深切為例,他所要改革的對象就是歌仔戲電影與改良戲電影兩種,他的態度就像是1930年代的知識人,他們認為歌仔戲粗鄙甚至有違風化,1930年台灣民眾黨的黨綱便有禁止歌仔戲。

張維賢、張深切與林摶秋想要改變現狀,但張維賢與張深切卻反成為「一片公司」的電影人,林摶秋出身礦業家族,能夠奮鬥較久,五部作品收尾。附帶一提的是,戰前活躍的文化人拍的電影唯獨林摶秋的作品有所保存,2019年林摶秋的四部作品修復版問世,在影像裡,我們可以看到在那個年代未能得到共鳴,但卻是注入戲劇魂的導演的認真作品。

台灣本土版的《金色夜叉》

為什麼戰前活躍的文化人在此時刻紛紛失利?

戰後大眾文化生產機制的變化是一大關鍵。儘管戰前台灣已進入廣播與電影的年代,不過,台灣人所能掌握的媒介資源相當少。到了戰後,廣播與電影的媒介外加戰前就極具人氣的歌仔戲,產生了加乘的效果。歌仔戲不僅僅是一場場戲台演出的戲劇,而是廣播電台也播放,甚至廣播電台索性也成立歌仔戲團,大銀幕上也有歌仔戲的熱鬧景況。

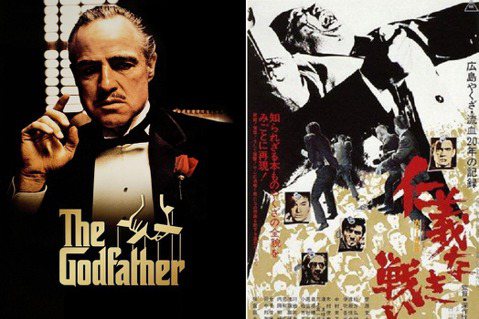

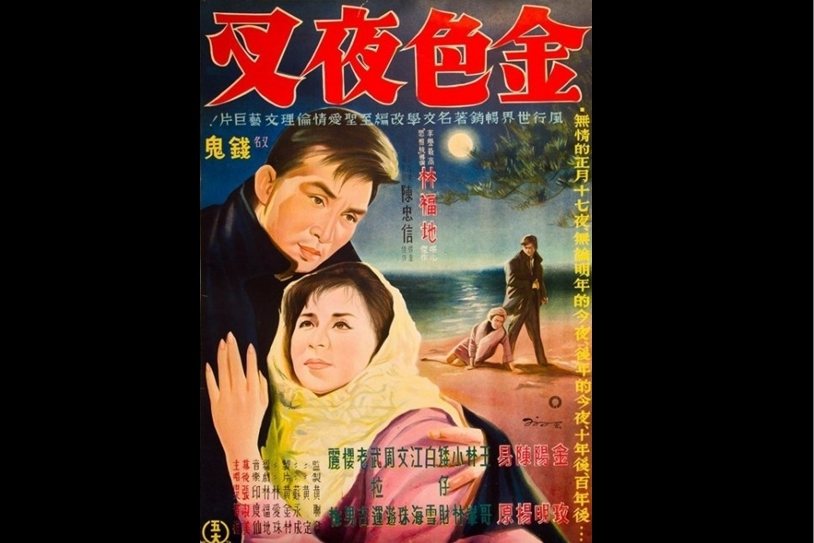

類似的情況,1960年代再演繹一次。林福地導演1964年的《金色夜叉》就是一個例子。這部電影的底片已不可考,如果以廣告海報來看,「風行世界暢銷著名文學改編至聖愛情倫理文藝巨片!」「無情的正月十七夜,無論明年的今夜,後年的今夜,十年後、百年後!」的宣傳字句,乃至仿《金色夜叉》小說當中間貫一熱海告白後將阿宮推開一景的圖畫,都標示這部電影是以《金色夜叉》為基礎。

這版本的《金色夜叉》亮點之一是文夏的主題曲,文夏的台語歌曲《金色夜叉》堪稱台語歌曲當中的異數,因為這首歌曲共分四部,時間也長達極為少見的12分鐘。這首如同歌劇一般的流行歌曲當中,可以看到台語電影《金色夜叉》的劇情結構基本上與小說相同。有趣的是,男女主角的名字改以在地化的文雄與阿惠,宮澤家對間貫一所提留學歐洲的條件,也改為彼時台灣青年所嚮往的美國。

重點是文夏。當戰前活躍的文化人成立電影公司準備改革台語電影之際,1957年也是台語大眾文化重要的一年。這一年,33又3分之1轉唱片取代78轉唱片,「亞洲唱片」開始製作台語流行歌曲,也迅速成為台語歌曲的盟主,文夏與洪一峰都是亞洲唱片的歌手。在唱片、廣播電台等媒介下,兩人在1960年代成為台語流行文化的代表人物,並參與演出多部台語電影。

然而,當1950年代台語大眾文化的生產機制從廣播、電影與唱片開始蓬勃發展之際,同時也是國語政策強力推行的時刻,國語電影隨著1960年代中影的健康寫實主義與香港影電影取得優勢地位,外加國語流行歌曲,台語大眾文化開始被視為次等文化。

《金色夜叉》的台灣之旅,恰可帶出戰前戰後台灣大眾文化變遷樣的樣貌。