從「致憤青・文協影展」《七片海》談起(下):看電影成為時髦的一種象徵

▍上篇:

從「致憤青・文協影展」《七片海》談起(上):日歐美交織的島都台北

值得一提的是,1930年代中期,島都台北的電影館也煥然一新,主因是有聲電影的帶動下,加上城市現代化的腳步,嶄新的現代電影館陸續出現。從1920年代到1930年代初期,台北電影館的生態主要是古矢正三郎經營的世界館系列(新世界館、第二世界館與第三世界館)與芳乃館相互競爭的局面,古矢正三郎銳意經營的新世界館主要放映日本與歐美較新的作品,也成為台北電影館的指標,台北映畫聯盟的放映活動也多在這裡舉辦。然而,1935、1936年之間,太平町的第一劇場(亦稱タイゲキ,今延平北路二段)、壽町的國際館(今萬年商業大樓)以及西門町的大世界館(今成都路)問世,改變了台灣的電影生態。

現代化的電影館與現代化的生活

1935年9月竣工的第一劇場首先登場,這是由台灣大稻埕知名茶商陳清來所投資的豪華建物,特意趕在台灣博覽會10月開幕之前完工。按《台灣藝術新報》1935年9月洪生的〈稻江映畫界〉所述,這棟豪華的四層樓建築,一樓設有森永製果的直營店、二三樓設有咖啡店、四樓則有舞廳。作為電影館的第一劇場,觀眾席全數是西式的椅子,一二三樓共能容納1,700名觀眾。

1936年年初登場的國際館,按《台灣日日新報》1935年12月31日的報導,這個電影館同樣是鉅額投資,是以鋼筋水泥打造的近代建築,內部的設施則是採用能夠控制溫度與溼度的冷氣裝置,為了因應有聲電影的到來,也採用最好的設備。

緊接著登場的則是大世界館,世界館系列的新世界館原來就是台北電影館裡的指標,特別的是,打造世界館系列的古矢正三郎1934年1月在台灣過世。可以想見,這位始終保持創新狀態的電影館館主,雖然新世界館迎接了有聲電影,但在他心裡可能會想要以更高級的配置來迎接有聲電影,可惜壯志未酬,未能看到大世界館的問世。大世界館以日本的電影館為參照,同樣是鋼筋水泥的建築,占地六百坪,三層樓共計能容納兩千名觀眾,為了迎接有聲電影時代,也是採用最新的發聲設備。

現代化的電影館,也更進一步讓看電影成為重要的休閒活動,前述楊基銓的《仲夏夜之夢》便是在國際館觀看,他可能帶著到頂級電影館看歐美電影的心情前去,類似的觀影經驗,也出現在台灣第一位女記者楊千鶴身上。她在回憶錄《人生的三稜鏡》當中也提到,好萊塢女明星迪安納・達嬪(Deanna Durbin)主演的電影《為音樂瘋狂》(アヴェ・マリア,Mad about Music, 1938)大轟動,主題曲〈騎單車吹口哨〉(口笛吹いて,I Love to Whistle)更是風靡一時,電影裡主題曲隨主角與一群年輕女性騎著自行車齊唱。這部電影1939年1月在第一劇場上映,1921年出生的楊千鶴,當時正是17、18歲的少女,流行歌、女性主題、電影、豪華電影館,典型的都會文化元素。

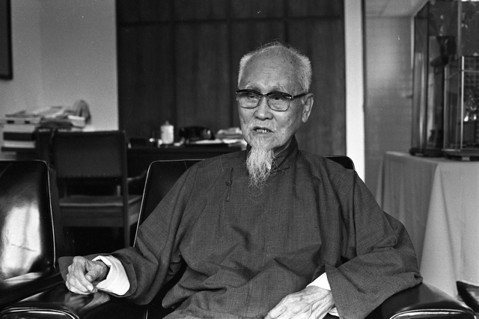

1924年出生的王育德,1940年考上台北高校,從台南來到台北讀書。喜愛看電影的他,在《王育德自傳暨補記》(邱振瑞譯)當中留下這段充分表述台北都會的優美文字:

星期天的話,早上睡到飽才起床,然後悠悠哉哉地外出。先在報紙確認喜愛的電影在那裡上映,然後決定行程。如果電影院在西門町一帶的話,就搭巴士在榮町的菊元百貨下車,走到公會堂,然後在那裡的大餐廳吃一頓50錢的便餐。……如果電影院在大稻埕附近的話,就在菊元百貨前面換車,在太平町三丁目下車,一嚐山水亭30錢的割包。看完電影後,在江山樓或圓環吃晚飯。或是在台北城內新公園閒逛,或是到新高堂買書,這都蠻有趣的。不過,漫步在大稻埕喧囂雜亂的台灣人街道中,別有一番樂趣。

文青最愛法國電影

1937年5月《台灣婦人界》刊登了山岡夢生的〈電影愚談〉(シネマ愚談),這篇有趣的文章分析了台灣電影觀眾群的構成。在他看來,一般電影館主要觀眾群是中年以下的上班族及其家人,其次是職業女性。至於專門學校以上的學生,幾乎都是洋畫(西洋電影)至上主義。

在洋畫當中,歐洲電影相較美國電影更受到青睞,歐洲電影中,知識人對法國電影更情有獨鍾。前面提到,台北高等學校校風自由,不僅如此,社團活動與校園刊物也極為蓬勃,新聞部的刊物《台高》(1937-1940)當中,也不乏影評文章。其中,1938年2月T.D.O生的〈底層〉(どん底)與1939年2月久松忠男的〈法國電影的特殊性〉(佛蘭西映画の特異性)兩篇文章當中,便顯示了對法國電影的推崇。T.D.O生在文章當中,詳盡地介紹了雷諾瓦(Jean Renoir)根據高爾基名著《底層》改編的同名電影《底層》(The Lower Depths, 1936)。這部作品獲得法國第一屆路易・德呂克獎(Le Prix Louis-Delluc)的作品,在作者T.D.O生看來,這部描寫底層生活的作品,從高爾基原著裡的陰慘色彩,進一步昇華到光明,可以說是蛻化為法國版的《底層》。

如果說T.D.O生從單部電影對法國電影多所好評,久松忠男的〈法國電影的特殊性〉一文更是從藝術社會學的觀點,對法國電影的特性進行回顧。在久松忠男看來,法國電影的特殊性首先在於電影的大眾性,他所謂的大眾性是指法國長年有自由的風氣,產業結構原是由眾多小資本的公司所組成,而後才有大資本公司興起,與之對應的則是勞動階級力量的勃興。在這樣的脈絡下,法國電影可以說是奠基在一般市民階層的基礎上,這與美國電影是由大資本公司所掌握的情形恰好相反。

也正因為法國電影有著庶民色彩,電影中常可看到庶民生活的描述,尤其是電影中的庶民階層生活,他們的生活並不富裕,但卻帶著希望,《底層》就是一個例子。從這一點延伸來說,法國電影也帶著反都會主義的色彩,久松忠男所說的都會是指都會的物質繁榮,法國電影時而也以鄉村生活作為幸福的象徵。

久松忠男的看法並非空谷足音,吳新榮也有類似的看法。關於法國文明中的自由這一點,吳新榮在1937年10月23日在台南宮古座看完法國電影《榮光之道》(栄光の道,The Imperial Road, 1935)與《我們的伙伴》(我等の仲間,They Were Five, 1936)之後,在當日的日記寫下:「法蘭西永久也是好自由之國」。至於法國電影與其他國家電影的比較,吳新榮在1940年6月3日寫下:「法國電影在藝術上與德國電影相比,是較具思想性;而和美國電影的資本性相比,法國電影較具政治性,這一點是令我滿意的。」可以看到,1930年代後期,法國電影頗受到文化人與知識人的喜愛。

用歐洲電影表述心跡

台灣的知識人與文化人對歐洲電影不只是喜愛,甚至也滲入小說文本表明心跡。

1941年,30歲的龍瑛宗發表了觸及電影的作品〈午前的懸崖〉。龍瑛宗的小說裡不時出現書名來推砌知識分子形象,經典之作〈植有木瓜樹的小鎮〉當中,描述的是小鎮知識分子的苦悶,「這小鎮的空氣很可怕。好像腐爛的水果。青年們徬徨於絕望的泥沼中」是其中的名句。為了勾勒知識分子的形象,小說裡以恩格斯的《家族、私有財產與國家起源》、魯迅的《阿Q正傳》等堆砌。

〈午前的懸崖〉也是類似的手法。〈午前的懸崖〉透過一對情人殉情的現場,帶出兩個年輕知識分子的對話,一如〈植有木瓜樹的小鎮〉的作法,龍瑛宗使用了許多作家與經典之作勾勒知識分子形象,〈午前的懸崖〉的主題是青春,其中也以法國電影《美麗的青春》(美しき青春)為例,指出法國年輕人青春的抑鬱,「你看過法國電影《美麗的青春》嗎?描寫的是醫科學生的生活。那種青春,一點也不美。是黯淡的青春。……法國真是個疲倦的國家。法國之所以戰敗,我相信一定是因為文化疲憊了。」(引自鍾肇政,收錄於《龍瑛宗集》,前衛出版社,1994)「……那部《美麗的青春》還沒有看過,不過以前看過的法國電影,正如你剛所說的,給人一種疲憊的感覺。」《美麗的青春》(Hélène)是1936年的法國電影,1940年2月在新世界館與永樂座都有放映紀錄,在這段對話裡,再現的或許是龍瑛宗的觀影經驗與對歐洲局勢的感觸。

1941年是不少作家運用電影表述內心世界的年代,龍瑛宗之外還有台南的作家郭水潭。他的短篇小說〈穿文官服的這一天〉當中,以「我」作為主角,開頭主角便在電影館裡看《告祖國》(祖国に告ぐ)這部電影時,接到長官H打來的電話,告知破格升官,這個官位必須穿文官服上班。對於主角我來說,有喜有憂,喜是能力受到肯定,穿上文官服也極為體面,但憂心之處卻多於喜,比如說自己帶著草莽氣,一旦穿上文官服能否服眾?更深層的則是《台灣文學》的雜誌裡,出現暗諷他已喪失理想當官的文字,事實上,郭水潭的這篇小說正發表在《台灣文學》。這篇小說應該是郭水潭本人的寫照,小說發表前他就被拔擢為台南州北門郡勸業課技手,這是必須穿官服上班的職位。

值得注意的是,他巧妙地運用了《告祖國》這部電影,這部電影1941年1月在台北新世界館有上映紀錄,很有可能不久之後在台南也有上映紀錄。《告祖國》的故事是第一次世界大戰之際,德國派出軍機偵查法國方面的狀況,不料,卻被法國擊落。主角德國軍人托曼在險境中生還,也幸運地遇到救他一命的老人與孫女德瑞莎。接下來,托曼陷於矛盾掙扎當中,一方面,他因會法文甚至有法國名字,德瑞莎因此誤認他是法國人,不久後兩人相戀。另一方面,作為德國軍人,他又得等待機會設法逃離。

這部電影的主題就是身在敵國無法說出身分的夾縫狀態,這與小說主角在殖民體制下穿上文官服,為昔日文友所嘲諷,這種難言之隱,與《告祖國》身陷矛盾的托曼相仿。可以說,〈穿文官服的這一天〉開頭以《告祖國》為橋段,藏有深意,也有畫龍點睛的效果。

從1930年代初期林煇焜小說裡的《七片海》,再到龍瑛宗的《美麗的青春》、郭水潭的《告祖國》,這一路下來,恰可說明台灣人所歷經的殖民現代性,日本與歐洲電影,正提供台灣年輕的文化人作為參照之用。