重翻台灣電影史第一頁:獨臂青年高松豐次郎的新足跡(下)

▍上篇:

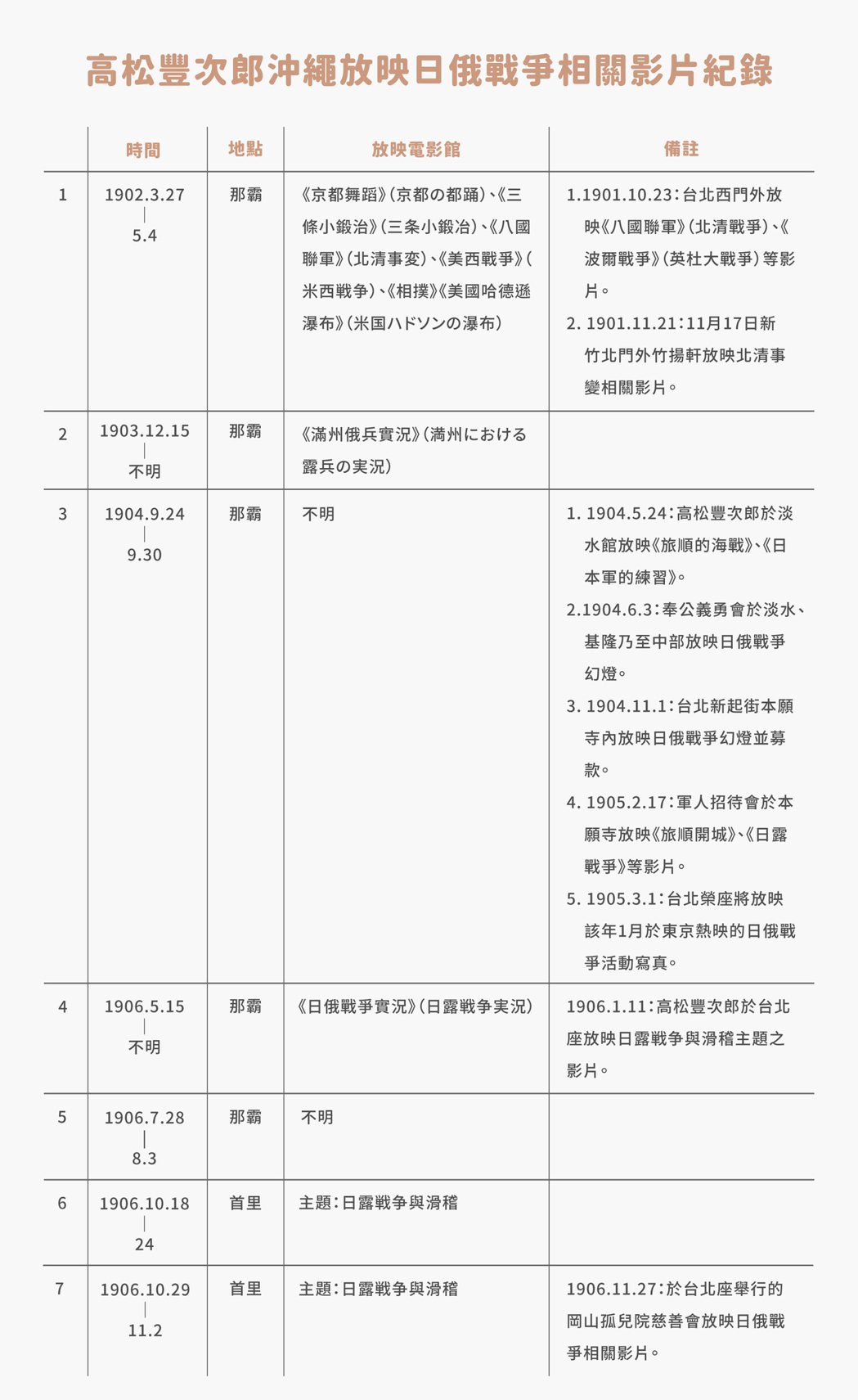

世良利和2016年的博士論文《早期沖繩電影史諸狀況》當中,提到高松豐次郎往返日本與台灣期間,也到沖繩進行電影巡映,次數多達35次,其中又以日俄戰爭前後往返次數最多。下表是筆者根據高松豐次郎在日俄戰爭前後沖繩活動的紀錄,以及日俄戰爭相關影片在台灣放映的情形整理而成。

世良利和的論文,可以解開原來關於高松豐次郎活動紀錄之謎。1900年伊藤博文勸說來台灣發展,1901年先行來台勘查,這都可以理解,但為什麼直到1904年真正踏上台灣?原來其間在沖繩也有電影放映活動。值得追問的是,為什麼在沖繩放映的都有戰爭電影,而且都是在戰爭(八國聯軍與日俄戰爭)前後?

高松豐次郎到沖繩放電影的原因

這個問題必須回到新興帝國日本的視角思考。日本自明治維新以來,國力逐漸強大,也漸次往外擴散。以琉球來說,琉球王國原本擁有自己的國家體制,不過,在身處日本與中國兩大國的夾縫中,琉球王國採取向兩方都朝貢的方式維繫生存。

1872年日本政府廢除琉球國成立琉球藩,原來的琉球王尚泰與士族都列為日本華族。七年之後日本政府再廢藩置縣,也就是廢除琉球藩成立沖繩縣,琉球國王尚泰則遷於東京。琉球士族的原來的地位幾乎被日本政府摧毀,可以想見,士族們對日本政府抱持強烈的不滿,也因此在原來中日朝貢的平衡當中,甚至出現親中仇日的情緒。

日本政府在廢藩置縣之後,很快地開始推動教育體系的完善。此外,日本政府也注意到菁英人才的培養,1882年開始挑選留學生到日本留學,謝花昇與太田朝敷就是第一屆留學生,其中,謝花昇更是沖繩第一位農業學士。這兩位留學生在1890年代回到沖繩工作,謝花昇起初從事農務工作,但因觸及特權問題與沖繩知事意見相左,憤而辭官,立志推動沖繩的自由民權運動,打破舊勢力的特權,改革沖繩縣政。

太田朝敷則在1890年代中期進入《琉球新報》工作,而後也成為影響輿論的主筆。兩位赴日本留學的知識分子,他們的立場與士族們有很大的差異,原士族階層的夢想是琉球王國復國,1894年的中日甲午戰爭開打之後,一部分的士族甚至公開希望清國能夠戰勝日本。這些士族們被稱為「頑固黨」,與之相對的,則是希望日本獲勝的「開化黨」,太田朝敷就屬於開化黨。

1896年,士族們發起「公同會運動」,其目的是爭取沖繩成為自治區,原琉球王室則世襲擔任沖繩縣知事,在這個運動裡,謝花昇因出身農民階層並未被獲邀。事實上,日本在甲午戰爭中獲勝,原來期待中國獲勝的士族們的復國夢想形同被澆了一大盆冷水,而因戰爭獲勝的日本政府地位也更加鞏固,公同會運動自然不被日本政府接受。

士族們的復國之夢無法實現,太田朝敷與謝花昇的文明之夢卻也難以在沖繩實現。謝花昇的自由民權運動在沖繩受到嚴重的打壓,1901年甚至精神出狀況,生活也陷入貧窮狀態,1908年44歲死去之前,他夢想的自由民權完全沒有實現。至於太田朝敷,他對日本的文明也有所憧憬,依其之見,如果日本文明在沖繩能夠得到實踐,沖繩落伍的舊慣、衛生觀念等將因此能得到提升。

不過,1903年大阪所舉行的第五回內國勸業博覽會,卻對太田朝敷的觀點帶來一擊。這個在大阪天王寺舉辦的博覽會當中,設有「學術人類館」,以來自愛奴、台灣原住民、琉球、朝鮮、中國等地共計32人展示其生活實態,此舉引發中國留日學生的抗議,沖繩同樣也有很大的反彈聲浪,太田朝敷的立場尤其尷尬。在他眼中,沖繩的舊慣已逐漸改變,沖繩男女的服飾外貌已與日本本土相近,然而,日本本土卻仍以特殊眼光對待沖繩。

光影政治宣傳的強大穿透力

可以看到,日本雖領有沖繩,但卻仍遇到一定程度的挑戰,當日本內地上下戰意昂揚關注甲午戰爭,連少年雜誌都有戰局相關的報導,甚至小孩也出現模擬甲午戰爭角色的遊戲時,沖繩卻仍有頑固黨公然希望中國獲勝。日本政府培育年輕人到日本留學,固然讓他們對文明有所憧憬,但當謝花昇或太田朝敷將他們所理解的文明在沖繩付諸實踐時,卻發現沖繩雖成為日本帝國的一部分,但帝國中心卻對他們另眼相待。

這就是帝國內的不安因素,也因此,日軍所參與的八國聯軍乃至日俄戰爭的相關影片,都由高松豐次郎進行相關電影放映,其目的就是透過真實的戰爭紀錄片凸顯日本的強大。電影放映的效果,從理論上來看,如同美國紐約大學兩位電影理論家Ella Shat與Robert Stam於1994年在《不加思索的歐洲中心主義》(Unthinking Eurocentrism)一書當中的敏銳觀點:電影1895年問世之後,電影快速發展的幾個國家如英國、美國、法國等恰好也都是殖民大國,帝國的想像也在影像裡擴散。

兩位理論家並進一步從帝國運用電影的效果,與班乃迪克特・安德森(Benedict Anderson)的《想像的共同體》一書對話。《想像的共同體》的主軸之一,就是工業革命帶來印刷術的普及,外加市場的形成,兩者相加產生印刷資本主義,通俗小說也在此脈絡下問世。讀者在閱讀這些小說時,無形中也形成了我者的共同的時空感覺與集體意識,進而與他者形成區隔。

簡言之,共同體是想像出來的。相較於《想像的共同體》裡的通俗小說,影像同樣能帶出時空感覺之外,更重要的是,小說的閱讀是個人式的,但電影的觀看是集體的,同一時間內的影響更大也更快速。此外,影像跨越識字與否的界線,聲光的影響力遠比小說來得大。

值得注意的是,Ella Shat與Robert Stam所討論的是西方新舊帝國,亞洲新興帝國日本在構造上與西方帝國仍有不同之處,如同小熊英二在《「日本人」的界限:沖繩、愛奴、台灣、朝鮮,從殖民地支配到復歸運動》當中說的,就殖民地的地理分布來說,新興帝國日本的特色之一,就是殖民地都在日本附近,不像英法的殖民地如印度與越南那樣遙遠。

這一方面意味著日本的殖民地,原來在地緣政治層面可能有著複雜的連動關係;另一方面,就電影的政治宣傳來,這樣的地理結構恰好提供像高松豐次郎這樣的角色,得以在帝國中心、沖繩與台灣之間反覆來回。

台灣人的戰爭影像震撼

附帶一提,因甲午戰爭之際沖繩頑固黨人公然希望中國獲勝,使得日本在日俄戰爭前後對沖繩狀況特別留意,因而高松豐次郎往返進行電影放映。至於台灣,日俄戰爭前夕,在坊間也是流言四起。

依灣生竹中信子所寫的《日治台灣生活史:日本女人在台灣(明治篇1895-1911)》,當時台灣人謠傳俄國是大國,日本不可能取勝。報紙上打叉的符號,就是要掩飾戰敗。台灣將被徵召為軍伕,日本大官的妻子也早就回日本。

在這樣的情形下,高松豐次郎以能夠再現真實的電影放映說明情形就變得重要。到底台灣人看了日俄戰爭相關影片之後有何心得?1902年,櫟社成立,這是日治時期台灣三大詩社之一,櫟社詩人陳瑚的《枕山詩抄》裡,便有「觀日露戰爭活動寫真有感」一詩:

白紗一幅映燈光,燦爛如晝照華堂,紛紛群履來如織,快賭極東戰爭場。

此中奇幻開天地,炮烟彈火土毫芒,陸地激鬬方壯烈,鐵船又戰太平洋。

憲擲龍拏在一紙,死傷勝敗須臾耳,旌旗烽熢現眼前,不愁地隔千萬里。

幻燈自此妙入神,千秋猛士長不死,廾紀風雲戰局新,流傳何必垂青史。

今夜我為觀戰人,戰場雖假戰事真,滄波揚波艦沒水,大砲轟天人化塵。

堆骨如山血流水,敵輕生命何不仁,干戈慘狀至此極,使我見之心酸辛。

我聞寫真非易得,櫛風沐雨臨絕域,萬死之中倖一生,探得鱺珠方返國。

按圖作劇百媚生,不藉火光藉電力,莫言見影不聞聲,公輸視此無顏色。

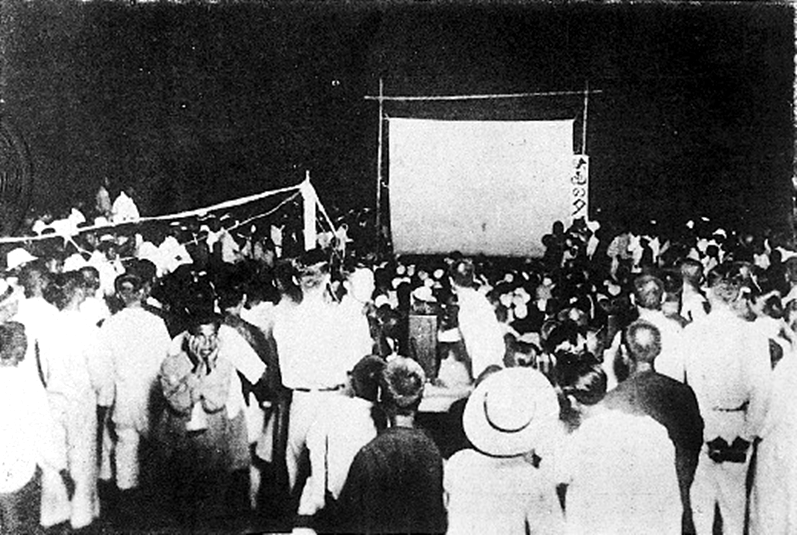

其中,「戰場雖假戰事真」指的應是銀幕上的戰爭非真實的戰爭本身,整體來說,可以看到觀影者對戰事的震驚。從詩文中,我們並不清楚陳瑚在何處觀看日俄戰爭電影,不過,從協助高松豐次郎進行電影放映的愛國婦人會的動員來看,電影放映確實能吸引相當驚人的群眾。

例如1907年8月11日的報導,愛國婦人會在新竹孔廟舉行活動寫真放映,放映三日的人數分別是4千、5千與6千人。這些人數可說是為電影驚人的光影傳播動員能力下註腳,台灣人的日俄戰爭震撼也就因始產生。