1936柏林奧運的認同衝擊(上):首位參與奧運的「台灣人」張星賢

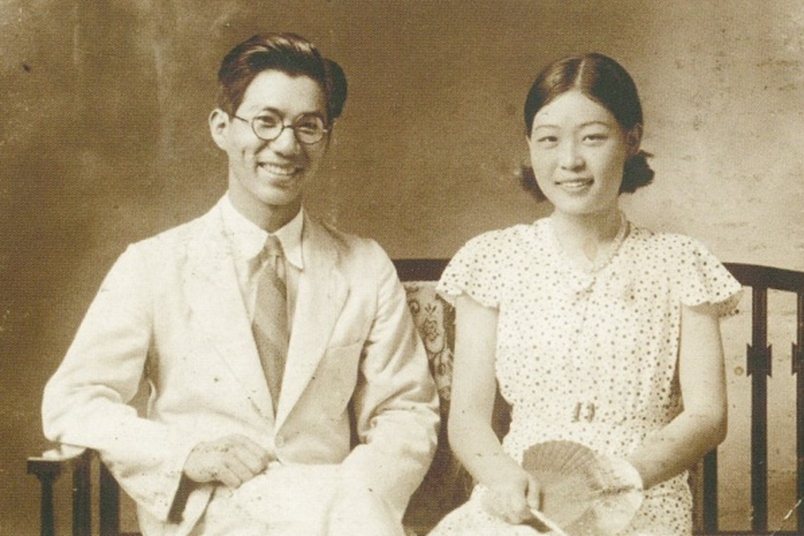

近20年來,日治時期相關人物日記的出版,是台灣研究的重要盛事。近日,1932年與1936年兩度參加奧運賽事的張星賢(1910-1989),他所記述的《我的體育生活》回憶錄與日記、書信出版,再度補足台灣運動史的空白。

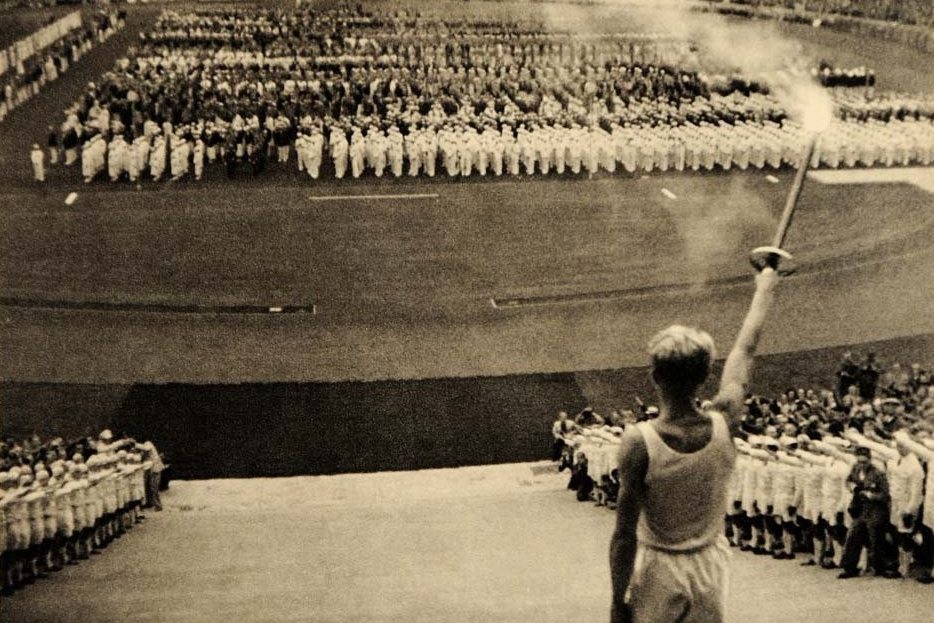

戰前的奧運當中,議論最多的或許是1936年柏林奧運,當年德國在希特勒的主政下,將之視為宣傳納粹德的最好時機,不但投注大量財力人物擴大舉辦規模,更由女性導演蘭妮・萊芬斯坦(Leni Riefenstahl)拍成奧運會史上第一支紀錄片《奧林匹亞》(該紀錄片分為《民族的祭典》與《美的祭典》兩部)。

對於1936年柏林奧運,兩位台灣人在回憶錄與日記留下親歷觀察或心得。一位就是前述的張星賢,他在柏林奧運會1600公尺接力賽代表日本出賽;另一位則是台灣醫師吳新榮(1907-1967),他雖未親歷現場,不過他在台南的電影館看了蘭妮・萊芬斯坦的《民族的祭典》,在日記裡留下了激動的觀影心得。

張星賢與吳新榮兩人年紀相當,上公學校時已是日本殖民政府結束武力統治階段,漸次往內地延長主義的方向邁進之際;而後,兩人也都留學日本。在回憶錄與日記裡,可以看到兩人都有清晰的日本認同,然而,日本認同形成之前,都存在因台灣人身分的差別待遇,乃至對「祖國」的歷史情懷的拉扯。不過,一場柏林奧運,兩人都在國際場合裡看到日本的表現並引以為傲,此刻,應該是兩人日本認同的最高點。

張星賢與吳新榮於1930年代的曲折認同之路,是日治時期開始接受現代化教育一代的某種縮影,值得認識。

從差別待遇,到熾熱的愛國心

張星賢,1910年出生於台中,基礎教育始於台中公學校,四年級時因父親工作調至汕頭之故,隨之在汕頭的東瀛學校就讀兩年。兩年後,回到台灣就讀台中商業學校,也在這裡他的田徑能力開始綻放,在全島中學校對抗賽之類的比賽當中嶄露頭角。

運動場是選手技能的競技場,但也是國籍對抗的場合,台灣在殖民地處境之下,張星賢也因身分之故受到差別待遇。1930年4月,台中商業學校畢業的這一年,他在圓山的遠東運動會台灣預賽當中,三級跳跳出14點49公尺的佳績,然而,最終卻是由三名日本選手代表台灣前去東京參賽。也在這一年,張星賢進入鐵道部工作,當他看到同樣商業學校畢業,台灣人與日本人的日薪卻有1元20錢與1元50錢的差別,差別待遇在心裡再多加一筆。

儘管此時的張星賢對日本人多所不滿,然而,卻也是日本友人力勸「不到日本讀大學,實力就無法再提升」。1930年20歲時,張星賢在楊肇嘉的資助下進入早稻田大學就讀,他的田徑才能終於來到帝國的中心展現。日本自明治末期開始積極推動運動,1911年大日本體育協會成立,嘉納治五郎擔任第一任會長,自此日本開始積極培育選手參加奧運之外,也積極主辦各項賽事,張星賢赴日就讀期間,可說是運動風氣開始鼎盛之際。

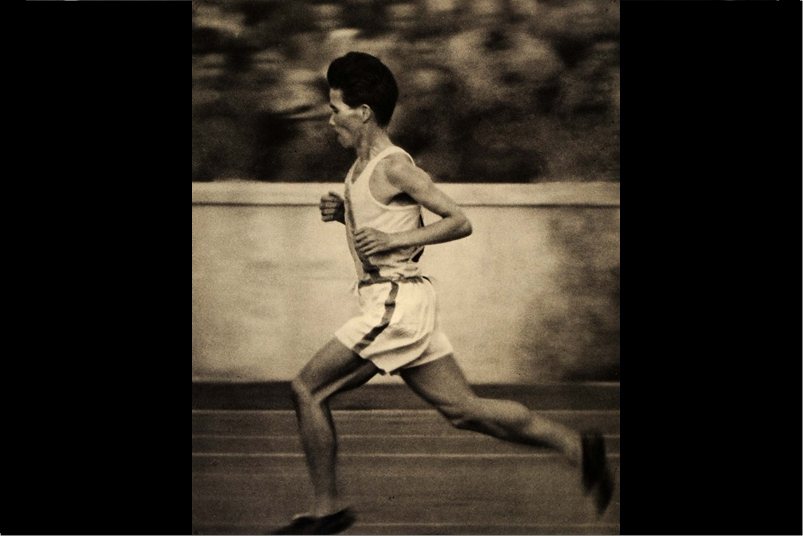

在一系列的比賽當中,張星賢逐漸確立以400公尺進入全日本前四名,進而成為1600公尺接力隊隊員的目標。經過一番苦練,張星賢成功入選1932年美國洛杉磯奧運的名單,張星賢的台灣身分也在日本奧運代表團抵達洛杉磯後迸發。當時洛杉磯的日僑舉行歡迎會,代表團選手亦有朝鮮人,張星賢的名字被誤為朝鮮人,因此,他應粉絲簽名時名字後面必加上「台灣」以示區別。

「我要打敗在台灣的日本人,成為日本代表選手參加奧運!」這是張星賢在遠東運動會台灣預賽裡,受到差別待遇內心憤怒許下的心願。他終於成為日本代表團,1932年7月30日的日記裡,記述了洛杉磯奧運開幕式的過程:

在通過幽暗的隧道,進到會場的瞬間的心情,是我一輩子都無法忘記的,一種無法形容的心情,深深地刻劃在我心底。當然,那是一股熾熱燃燒的愛國心,我只要抬眼看到在四處揮舞的日之丸旗,就不禁熱淚盈眶。

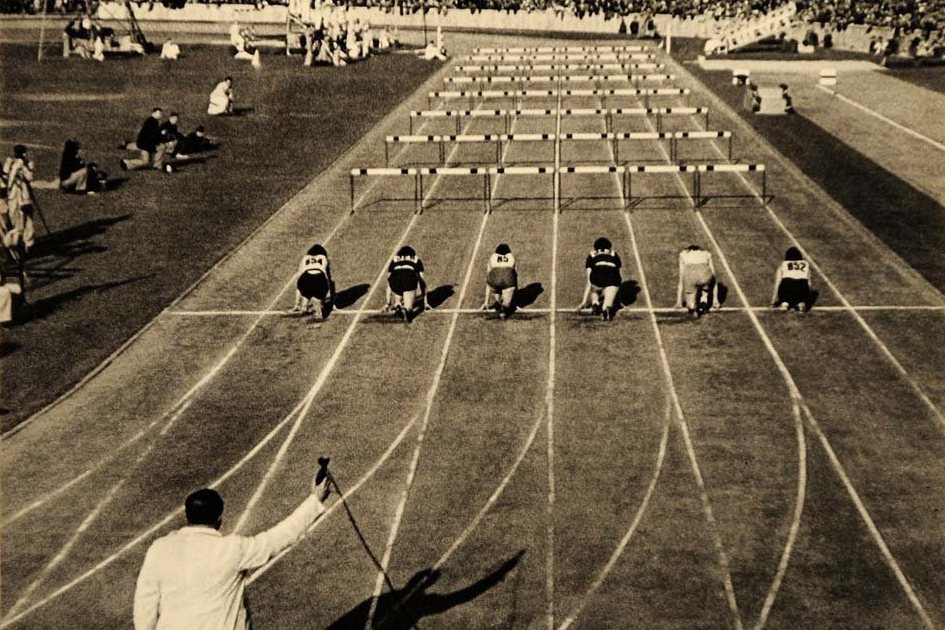

可以看到,這些不滿都在成為日本代表的榮光裡消解。這次奧運張星賢參加的項目是400公尺跨欄,預賽第四名的成績無緣晉級。

柏林奧運裡受到肯定的日本精神

1935年張星賢進入滿鐵工作,邁向1936年柏林奧運之路,也出現一段身分認同的插曲。滿鐵工作的張星賢成為滿州代表,他所參加的賽事當中,包括首次於台灣舉行的三外地——朝鮮、台灣與滿州——對抗賽,身為台灣人卻代表滿州出賽,自己也覺得弔詭。

張星賢在1936年的柏林奧運裡,所參加的項目是1600公尺接力,日本隊在這個項目並非強項,小組第四名無緣晉級。在日記裡,可以看到張星賢對當時盛況的描述,例如奧運的主會場可以容納多達11萬名的觀眾;意氣風發的希特勒經常出現在會場;因為納粹德國與日本友好,會場德國觀眾也為日本隊加油等。柏林奧運張星賢早早敗退,無緣繼續比賽的選手們其實都在附近的歐洲國家進行友誼賽,作為推展民間交流之用。

柏林奧運會是1936年8月16日閉幕,這一年的10月5日日記當中,可以看到張星賢寫下一大段對柏林奧運會的反省,與對1940年東京奧運會的展望。依文字內容來看,可能是受訪或是演講的草稿。在這段文字當中,他對日本代表隊所彰顯的運動精神甚為自傲,他所舉的例子是希特勒在奧運委員會上的發言:

日本選手的精神與氣勢與各國選手不同,他們基於愛國心參加競賽,可說是心懷祖國,為了國家而上場比賽。非常認真、俐落,看了讓人覺得痛快!

可以看到,張星賢這時的日本認同,並不僅是洛杉磯奧運那樣看到日本國旗燃起的熾熱愛國心,而是受到國際社會肯定的日本精神。

在《民族的祭典》裡看到奪冠的日本選手

前面是參賽選手張星賢的柏林奧運親歷記。四年之後,醫生作家吳新榮在台南的電影館透過影像看柏林奧運。1940年10月28日,他在日記裡提到,該日5點半搭巴士到心靈故鄉台南的世界館看電影,愛看電影的吳新榮,特別為了《民族的祭典》前去。日記裡他非常激動地寫著:

前天的法國電影《美麗的戰爭》使人感傷,今天的德國影片《民族的祭典》則令人感動。第二次歐洲大戰中,德國的感動的勝利,與法國的感傷的敗北,成了強烈的對照,這部影片是奧運會的紀錄,值得一看。正如片名,有許多不同的民族齊集競技的國家,真是偉大。不分黃種人、黑人,也都有不輸給白人的體質,令人增強自信。尤其日本人的跳遠、馬拉松得到榮冠的瞬間,讓我幾乎掉淚。由此可見,我們已在不知不覺中將自己當作日本人的一份子了。

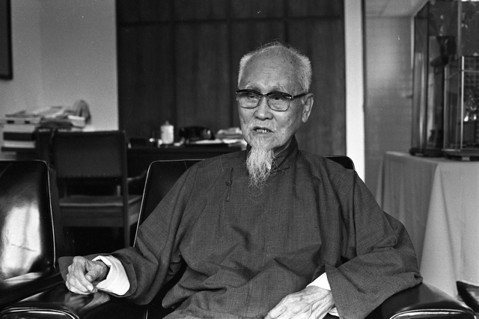

吳新榮,1907年出生於台南佳里,歷經台灣的公學校、台灣總督府商業專門學校的求學經歷,1925年赴日本岡山就讀中學,1928年再入東京醫學專門學校。他的求學歷程與張星賢有類似之處,也就是不約而同捲入日本的現代性當中。

1920年代是日本積極培育選手發展陸上競技的年代,運動選手的身體與運用代表著新時代,張星賢就是在這樣的脈絡下成為田徑選手。至於醫學技術,更是日本明治維新以來致力追求的現代學問與技術。1932年吳新榮回到台灣,行醫之外,也從事創作以及組織地方文藝團體等活動。1938年1月4日的日記裡,有一段可視為回應自身教育歷程的話:

日本國的擴張即意味著日語的氾濫。以我這小小的個人的城堡來說,要防備這種氾濫是不可能的。正如同在日常生活中使用日語這件事實一樣,以日文來寫日記亦是極為自然的事。想一想,我打從一出生開始就已經是日本統治下的人,而前半生完全是接受日語教育,此極為重大的事實,令我說的是日語,並以日文書寫。這又與英國讀書的留學生說英語、寫日文的意義是不同的。

儘管這一年年初吳新榮對自己與日本之間的關係,做了相當清晰的剖析。然而,也在這一年對無實感的「祖國」中國仍有一絲同情或歷史上的連帶感。這一年的4月25日,他與友人在台南的世界館觀看根據賽珍珠小說改編的電影《大地》,在日記裡,他如是評價:

期待此片很久,大家看得很感動。這部電影之所以有名,是它忠實地將賽珍珠的原著呈現出來。原作之所以有名,是它把中國的現實,忠實地描寫出來,讓人深切地感受到漢民族之堅韌不屈的精神,貧困、飢餓、乾旱、求乞等等困苦,都能克服,最後皆能生存下來。……暴風襲來,農民總動員割麥的場面,賺人熱淚。因為我們的血液之中曾經流過農民的香味……。

也在這一年,吳新榮的三子南圖出生,他在11月25日的日記裡,指出了取名的來由:「南圖的起源極為簡單,我居室的南壁掛著中國大地圖」。

不過,這些歷史情感很快又在國策片的觀看中消逝。隨著戰事的加劇,日本政府於1938年頒布《電影法》,其主旨在於集結電影資源製作符合國策的電影。吳新榮1939年5月12日日記裡的觀影心得,可以看出電影意識形態的傳播力量:「我帶著南星到宮古座電影院時,正好《爆音》這部電影演到一半的地方,對此國策電影我留下感動的眼淚。我終於明白在不知不覺之中,已完全變成日本人了。」

▍下篇:

1936柏林奧運的認同衝擊(下):俳徊在日本與「祖國」的吳新榮