電影廣告百年物語(上):貴圈真亂?台灣第一波「電影館大戰」

1990年代中期開始,伴隨本土化而來的社區總體營造風潮,許多學者與文化工作者挖掘昔日被忽略、遺忘的台灣歷史。日治時期台灣電影史也是在這樣的時代精神下浮現,前行研究者熱切地追問台灣電影史上第一次的電影放映紀錄之類的「台灣第一」,希望用「第一」、「最早」的時間座標建立台灣早期電影史的敘述。台灣早期電影史的研究是條較少人走的路,其實,路上趣味盎然,還有一些有趣的「第一」尚未被充分討論,例如台灣電影史上最早的商業廣告。

台灣最早的電影放映廣告是1898年9月15日真宗少年教會刊登的「少年教育映畫幻燈會」廣告,但是真宗少年教會是宗教團體,不是常態放映電影的場所。電影館在報紙刊登廣告介紹所放電影,最早應是位在台北的芳乃亭於1917年11月25日所刊登的廣告。「芳乃亭」是台灣電影史一個重要的電影館,透過她可以看到1910年代中後期到1920年代台灣電影生態的變化。

芳乃館原先是表演日本傳統大眾藝術的「芳野亭」,1913年改修為「芳乃亭」,1914年開始專門放映電影的常設館,這個階段的競爭對手是「新高館」。到了1917年左右,「世界館」取代新高館成為芳乃亭的競爭對手,就是從這個階段開始,雙方開始刊登商業廣告。1920年世界館經營者另外再興建嶄新的「新世界館」,原本逐漸居於劣勢的芳乃亭更是拉開落後的距離。1924年芳乃亭新館「芳乃館」問世,兩者的持續競爭,成為1920年代台灣電影風景的重要一景。

電影館競爭的背後,其實就是台北這座城市邁入現代化的關鍵時刻。一百年前的今天,地方行政區劃改正,「台北市」正式出現。其背後的意義是日本殖民政府歷經25年的經營,台北開始走向漸趨現代的軌道,正式成為台灣的政治經濟中心。值得追問的是,台灣電影生態的變化,並非只是文史知識的挖掘與建構,我們或許應該進一步與世界電影的發展趨勢進行比較,並分析與殖民者日本電影工業之間的連結,藉此豐富1920年代前後台灣電影文化的意涵。

觀影空間與電影的流變

1895年電影問世之後,可說是一百多年前的全球化現象,電影這樣的新興媒介很快在各國出現,而且成為大眾文化的一部分。早期電影多以再現真實為主,盧米埃兄弟(The Lumière brothers)的《火車進站》(L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat)是起點,而後,他們也派出攝影師到各國拍攝異國風光。總而言之,電影初始年代裡,電影就是時間不長、以再現真實為主的新鮮玩意兒。

在這樣的情形下,並無專門放映電影的電影館之必要。以美國為例,電影問世之初大約十年的時間,電影都在雜耍場(vaudeville)放映,這裡既可以進行音樂演出,也可以進行綜藝表演,總之,電影僅是依附在這個多用途場所的節目之一。1905年到1913年左右,則開始出現第一代電影專門放映的場所——五分錢戲院(nickelodeon)。五分錢戲院的觀眾群主要是勞工與移民,而此刻也正是美國移民人數的頂峰時刻。五分錢戲院雖是電影專門的放映場所,然而,空間與銀幕都頗為狹小,一般來說,五分錢戲院的容納人數約在100至300人。

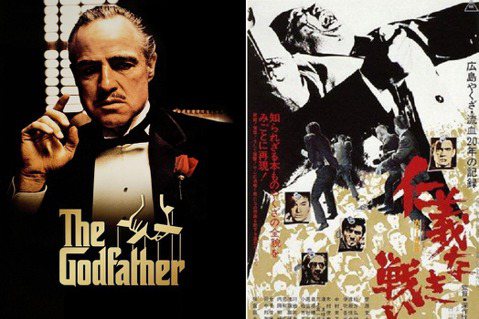

隨著電影敘事能力的增強,電影慢慢被視為藝術。美國導演葛里菲斯(David Wark Griffith)1914年以南北戰爭為題材的《一個國家的誕生》(The Birth of a Nation),便是一個重要指標。在此情形下,對電影觀看空間的要求也就更高,1913年開始出現觀眾容納人數達1,000至3,000名的映畫宮殿(picture palace),1927年紐約更出現可容納5,920名觀眾的超巨大的觀影空間「Roxy Theatre」。

日本電影館的出現

在日本,電影問世之初,電影放映不是在「寄席」(傳統大眾文化)、「芝居」(劇場),就是在「見世物」(雜耍表演)之類的空間。按日本早一輩電影史大家田中純一郎的《日本電影發達史》(日本映画発達史)所述,日本第一家電影放映常設館,是1903年東京的淺草「電氣館」。日俄戰爭之際,戰爭的實況引發大家的觀影興趣,也因此,1907年左右,出現常設電影館的風潮。

值得注意的是,美國觀影空間的變化與優質電影的出現有所關聯,在日本,也出現相似的軌跡。第一個真正的電影大公司「日活」在1912年問世。日活旗下有兩個電影拍攝的地方——京都與東京向島兩個拍片廠。兩個片廠所拍的電影各有不同,京都拍攝的是時代劇(日本古裝劇)。而日活的時代劇,亦產生了日本電影史上第一位超級巨星——尾上松之助。

不過,知識人與文化人對尾上松之助所演電影評價不高,倒是對東京向島製片廠以現代生活為主題的新派劇較為欣賞,主因在於向島製片廠致力提高電影的藝術程度。1914年日本傳奇的新劇演員松井須磨子,根據托爾斯泰的《復活》改編的舞台劇大獲成功。也在這一年,日活以《復活》中女主角卡秋莎(カチューシャ)為名的電影也成為轟動之作,甚至也有續集,更成為日活奠定市場基礎的作品。

在電影開始受歡迎的年代裡,「天活」也在1913年成立,在1920年代之前,日活與天活成為相互競爭的兩大公司。到了1920年,原本經營歌舞伎的「松竹」雄心勃勃進軍電影業。他們找來築地劇場出身的小山內薰擔任演員訓練學校的校長,還到美國好萊塢購買器材。

按日本電影史巨匠佐藤忠男的《日本電影史》,1910年代美國好萊塢的《藍鳥》(Blue Bird)電影在日本受到喜愛。這類型電影旨在描述美國歷經劇烈的工業化,許多人為了發展前去都市生活,然而,卻在繁華忙碌的都市裡,反思鄉村生活的質樸。這類型電影也被稱為「田園電影」,之所以在日本引發共鳴,就在於日本也正歷經這樣的過程。松竹的蒲田製片廠也以電影鏡頭對準變遷中的日本社會,尤其是現代都會的生活。

日本1915年左右電影館的情形,按加藤幹郎《電影館與觀眾的文化史》(映画館と観客の文化史)一書的描述,1910年代中期日本已經出現豪華的電影館。這些電影館多是西洋式建築,門口會有大型廣告看板與旗幟,此外,也會有吆喝路人入場觀看的工作人員。至於一般的電影館,則還是殘存著「芝居小屋」(劇場)的風格,也就是脫鞋後入場的方式。至於內部建築也較簡陋,多少像是五分錢戲院,特別的是,還有站立觀看的空間。

台灣第一波電影常設館的競爭

在觀影空間與電影的流變當中,台灣的情形又是如何?

台灣早期戲院的情形與美國或是日本很類似,電影的放映是放在其他的表演空間當中。有趣的是,台灣第一波出現的電影常設館的競爭,都是從原來日本傳統節目表演的空間進一步演進而來。

按《臺灣日日新報》(下簡稱《台日》)1910年4月17日的報導,位在新起橫街(今之內江街)的芳野亭是日本風兩層樓的寄席,占地147坪。1913年12月中旬,原來芳野亭經營者則在後菜園街(今之康定路)興建的新建築完工,這就是芳乃亭。兩個星期後,一位名之為服部清的日本人接手芳野亭並將之改為電影常設館,1914年元旦開始營業,成為新高館。

就是從1914年左右開始,台北電影館進入常態電影放映的階段。不過,跟美國與日本不同的是,一是台灣本地尚未出現電影拍攝,二是無論是日本傳統藝術表演或是電影放映,都是《台日》在新聞記事當中對表演節目或電影加以預告、報導,始終沒有商業廣告出現。事實上,《台日》從1898年發刊第一天開始,就已有廣告欄。

1916年2月20日,《台日》一針見血地評論了台灣電影館的狀況,整個台灣的電影常設館不過三家——台北的芳乃亭與新高館以及台南的戎座——芳乃亭、新高館分別競爭與日本的日活、天活簽約。不過,這種競爭很可能兩敗俱傷,電影館所放電影通常一萬尺,外國電影價格有的17、18錢,高的到25錢,老電影則是10錢以下,台北的電影館能否承受這個成本,本身就是個問題。

附帶一提的是,當時電影館通常放映時就是晚上,除非特別的節日裡才會有日夜兩場。台灣電影館的經營還有另一個問題,就是到日本取得影片要來回的時間,此外,在台北放完之後,最多也只能送到台南的戎座放映。也因此,早在1914年8月17日,《台日》甚至呼籲台北的兩家電影館能夠合作,讓電影資源有效運用。

《台日》的評論當中可以看到電影或日本傳統表演的位置,娛樂對殖民者來說,是生活不可或缺的一部分,且當時台灣市場不夠大,因而擔心娛樂會消失,也因為市場不夠大,尚未出現電影廣告。

不過,兩家常設電影館並未合併,相反地,依舊競烈的競爭。芳乃亭相當善於運用資源造勢,例如1915年松井須磨子與島村抱月來台灣表演。一年之後,芳乃亭隨即推出電影館成立五周年紀念(這是把芳野亭當成立起點)特別推出日活版的《卡秋莎》。日活的《卡秋莎》有1914年與續集的1915年兩個版本,我們無法確定是哪一版本,然而,即便是較新的1915年版,也可以看到日本與台灣電影,至少有一年左右的時間差。

▍下篇: