台語影業失蹤懸案的推理紀事:讀蘇致亨《毋甘願的電影史》

在台灣這個尚未能自誇歷史悠久的小島,有些謎題或公案,只因為人們對於經年建構的「社會現實」習焉不察,所以很少感到有仔細深究的必要。這些並不理所當然的「現實」包括,被動而「和平」的民主轉型、蕭條的農村田土、衰弱的勞工意識,當然,還有長年被視為「低俗」的本土文化,無論是閩客方言、母語歌曲、母語電影。

從這點來說,曾為台語童星的青年研究者蘇致亨新近出版的《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》(下簡稱《毋甘願》),正是一本引人入勝、充滿啟發,在殖民記憶與威權遺緒中拆解政治經濟學線索的文化史著作。

關於台灣電影的前世今生,印象中我們多半聚焦於1960年代以降,「國語」電影從健康寫實、黃梅調、武俠、文藝、新浪潮的線性傳承。然而,《毋甘願》卻能於無聲處聽驚雷,在前人研究的基礎上,還原了甚至是多數中壯年觀眾都不復記憶的「台語電影」盛世。

往事俱已的輝煌與沒落

說來讓人惋惜,戰後的台灣社會,曾經在短短十數年內,產出高達1,200部以上的台語電影,但到了今天,僅僅留存並不完整的200部拷貝,在市面流通的早期作品甚至不滿30部。在電影史料嚴重匱缺之限制下,《毋甘願》卻另闢蹊徑,透過影人訪談、政府檔案、報章記載,再加上理路縝密的「社會學想像」,搶救大銀幕後台被塵封多年的南柯一夢。

不過在60年前,台語電影產業一度建立過傲視東亞的娛樂王朝。1956年,《薛平貴與王寶釧》創下單日觀影1萬2千人次的驚人紀錄。1958年,台語影人林摶秋在鶯歌耗費重金搭建佔地3萬坪的湖山製片廠。此後本土影業蒸蒸日上,除了近百部平均年產量,片種多元、前衛與通俗兼具的台語電影,甚至進軍南洋華人市場、吸引港日資金與外省導演投入,創造了可觀的經濟效益。

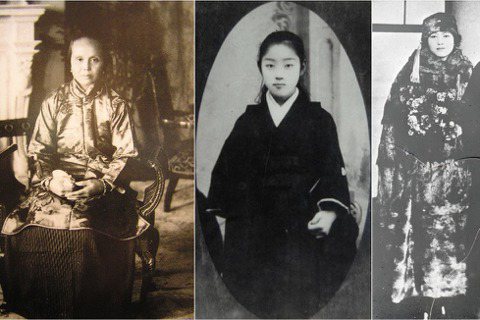

在亮眼票房與製片規模之外,《毋甘願》也勾勒往昔電影盛世下的影星影迷社群。在當時,瘋狂追星的男女粉絲、師法好萊塢演技的性格小生、專攻台語片的鬼才編導,都紛紛粉墨亮相。事實上,連後來以《梁祝》走紅的凌波,早期也以藝名「小娟」拍攝過多部福佬語系的電影作品。

若我們再把目光轉到1957年的「台語片影展」、1965年的「國產台語影片展覽會」,那可是毫不遜於今日金馬的電影盛會。數萬觀眾塞爆會場,省主席等多位高官蒞臨致詞,同時影迷們也使盡渾身解數對全台觀眾競票,要在官方獎項中選出自己心中的最佳主角。連國民黨營的中影也覬覦這塊市場大餅,數次提出台語片的大型投資計畫。

即便如此,1970年後,這門曾經盛極一時的母語娛樂產業,竟在短短數年之內迎向美人遲暮。

隨著政府影視審查政策的轉向、底片沖洗技術的升級,原本以黑白片為主的台語影業,慢慢被逼入無可逆轉的困境。當時文化局、新聞局日漸嚴苛的「國片輔導」機制,開始逐漸有計畫地排除「台語電影」。這些困難包括:不公平的日片進口配額(國語片商才能享有發行更多賣座日片的名額)、不時斷貨的黑白底片,還有高尚台北影評人每每將台語電影貶為粗製濫造,一級戲院也只願意播放彩色國語電影……。

於是,迫於生計也是為了實現電影藝術上更大的抱負,許多優秀的台語片導演如林福地、郭南宏等,不得已轉向國語電影,而廣大的「國片」觀眾,也得開始習慣沒有母語鄉音的電影娛樂。就這樣,一個光榮的電影時代,從此硬生生「被消失」。

以產業為中心的電影史

習慣從美學分析來切入電影史的讀者,也許一開始會對本書描繪的「故事」有一點點詫異(但是我保證,讀者很快就被作者舉重若輕、講述政經變遷有如劇情電影的文字功力所吸引)。即便不時穿插台語舊片的老辣評論,但《毋甘願》並非以影像文本為中心,本書的提問更為宏觀:一門盛極一時的「文化產業」,為何在內外侵攻下,失落了本該大有可為的未來。

《毋甘願》同時並陳「語言政策」、「物質技術」兩種政治,來解釋本土影視部門遭遇的瓶頸。本書從產業角度,描繪了電影製作的幕後乾坤。出資者是誰?消費者屬性為何?「寓禁於徵」政策如何給本土影業留下狹縫?最早的台語電影演員脫胎自哪裡?早期後製團隊如何拜師學藝?凡此種種「生產條件」作為台語電影的前提娓娓道來,讀者看見的是銀幕幻覺所無法顯像的社會實體。

在當時,威權政府部署壟斷性的「中國民族主義」運動,對方言電影多所刁難,包括沉重稅金、頻繁思想審查等等。儘管如此,台語影人巧妙利用政府在冷戰體制下優惠海外片商的《底片押稅進口辦法》,突破制度漏洞,便宜取得底片、器材,並且在自學與試錯中,打造屬於台灣人的拍攝團隊。

但是,電影作為產業,終究深深受限於製作與播映的成本。從電影生產原料的全球供需狀況來思考,壓垮本土電影的最後一根稻草,便是美國柯達公司強力推動的彩色技術升級。在缺乏政策奧援的情況下,當世界各國陸續通過彩色轉型,黑白底片產量也跟著緊縮的條件下,因為資本較小而更加依賴廉價黑白底片的本土電影,就此失去靈活機動的優勢,在「彩色國語片」碾壓下一敗塗地。

就此而言,《毋甘願》動態地補充了過去台灣電影研究中過度側重單一原因的「政治決定論」、「市場決定論」,該書揭示了結構、制度、社會行動者三方的合縱連橫與廝殺角力,儘管遺憾的結局終究不是可圈可點的歷史研究能夠改寫——無論台語影業再怎麼挪騰變化,終究無法逃出國家與市場這一對翻雲覆雨的如來之掌,也因此戛然消失於台灣大眾的娛樂視野。

本土影業的悠遠迴音

過去,關於本土文化的主流歷史論述多半認為,二二八事件與隨後的白色恐怖,很大程度侷限了台灣文化菁英的公開活動。然而,《毋甘願》卻提出一個非常有趣的觀察:菁英們轉移戰場,投身商業領域再開新猷。《毋甘願》細膩地考證了遍布不同領域的蛛絲馬跡,讓台語電影不單單是一門藝術或者生意,而是植根於重重層層的藝文交流與社會網絡。

例如,日治時期小說家參與電影編劇、現代劇團與大眾電影的互相改編、傳統戲曲在影業發展早期所扮演的關鍵角色、沒落的北投旅遊業因為電影生產鏈的進駐而得到復甦、台語片明星轉進歌廳秀與錄影帶,還有那些因非戰之罪在市場落敗的台語片導演們,如何在電視圈中留下影響深遠的香火。

本書同時還揭示了國家機器的複雜性,讀者還能看到當年新聞局電檢處與教育部影輔會,為了是否扶植台語影業而發生的爭辯,也能注意到曾經公開宣示「逐年減少方言節目」的新聞局長宋楚瑜,在《兒子的大玩偶》引起的台語發音風波中,嘗試斡旋、減緩國民黨文工會施加的政治壓力。

《毋甘願》不只分析了威權國家對待本土文化所使用的或鎮壓或收編的兩面手法,更讓讀者思考,假如政府願意支持當年潛力無窮的台語電影,今日台灣的文化產業是否不會讓韓國日本專美於前。

說起來,在台灣這樣經受多次殖民的土地上,也許最使人們苦笑的是,我們常以遺忘、留白為代價,才能換取一本像《毋甘願》這樣餘韻無窮的文化社會學、歷史社會學著作。但願在未來世代,所有熱愛文化、藝術、電影的台灣觀眾,都能夠驕傲地記憶——曾經曾經,台灣也有自己的好萊塢。