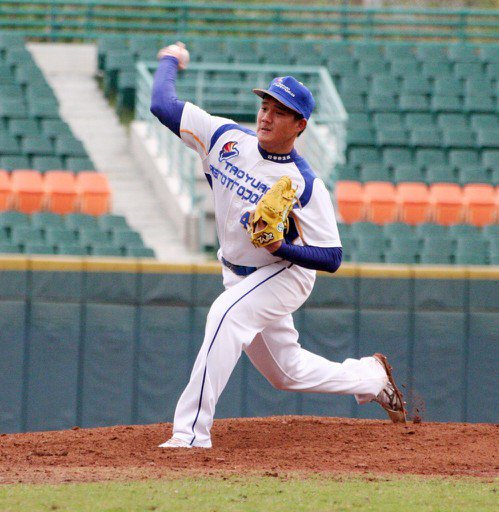

最遙遠的18.44公尺:彭偉航,失速的甲組王牌

曾經是甲組成棒王牌的潛力投手彭偉航,訴說他與投球失憶症的不期而遇,以及勇敢拚鬥的煎熬歷程。

作為一位投手,最快樂的事就是把全身力氣灌在球上,隨心所欲地控制它的去向,然後再以一聲「碰!」滿意地劃下結尾。曾經這是我最擅長、最熟稔的一項技藝,也是我最享受的生活;曾經我會滿心歡喜地到球場,期待今天的練球時光;曾經我以為我已經完美駕馭這項狂暴又細膩的技術,直到那天,我投出的球發出了異樣的聲響……。

小學四年級開始打球的我,一直都是球隊上的替補捕手。不斷坐板凳,每天只幫投手接球,日子一久,就慢慢地有了放棄的念頭。俗話說無心插柳柳成蔭,我自己都沒想到,一個充滿玩興的舉動竟然又延長了我的棒球之路。某一個只是在平鎮高中棒球隊平凡的練球日,就在投手完成當天的牛棚練投之後,我叫來一個學弟幫我蹲捕。今天,讓我當投手吧!

無心插柳的投手路

我太沉醉了,沒有發現我當投手的舉動竟引來目光,也沒有發現我投出的球非常有速度、有活力。但藍文成教練發現了,他叫我上去丟一組打擊練習。結束之後,大家最敬畏的張滄彬老師告訴我,以後就練投手。這一組打擊練習,平鎮高中失去兩支木棒,卻得到一個未來十分倚重的投手戰力。

從此,每一個盃賽我都被登錄、上場,這是我從小沒有體會過的滋味,甚至我還獲得第一次國手的資格。長期被消磨的熱情,也慢慢回到我的心中。我天天飆著140公里的速球,但我沒有發現,樂極生悲的種子已經靜悄悄地被種下。

高中畢業後,原本想漸漸地淡出棒球,於是我只報考開南、萬能兩間大學。其實早在這時,我的手臂狀況已經時好時壞。考開南的時候只能投出120公里左右的球速,在萬能的考試中我又能投出了144公里的速度。於是我來到了萬能科大,剛好遇到北京奧運之後的棒球振興計畫,桃園也成立了航空城棒球隊。在張老師的牽線之下,我也同時加入航空城。從高二到現在,這是我打棒球最快樂的時光。我在各個學長面前勇敢的秀,扛起年輕王牌的責任。

魔鬼來襲:忘記如何投球的投手

一年過去,而魔鬼毫無預警地襲來。我和梁如豪教練進行我們慣例的傳接球。和他傳接球說實話是有壓力的,他膝蓋不好,稍微偏低的球對他來說就有點吃力了。所以我總是戰戰兢兢地把球傳向他的胸口。這天和往常沒有不同,我瞄準教練的手套,用那一套我最熟悉的姿勢投出,等待那一聲我最熟悉的響音。但,球卻直接往左邊的全壘打牆飛,「咚」的一聲,敲響危機的鐘聲。這時我還不以為意的告訴自己:「這球扣太多了,下一球早點放。」早點放,早點放……這一放,球就飛出了球場。我慌了,梁教練也看出不對勁了。他叫我不要想太多,全力催一顆給他。我照辦了,球用力的被我往地上砸去。

你能想像這樣的感覺嗎?忘了怎麼投球的投手,我的世界開始崩解。回到宿舍之後,千千萬萬的想法在我腦海中浮現。自我催眠也好、找藉口也好,就是不斷地鑽牛角尖。症狀發作後的一個月內,我還能保持樂觀地安慰自己。一個月之後,心情開始變得很負面。這段期間我什麼都嘗試過了,打別的球類、上網看別人的案例,親友也常常送我書和陪我聊天,依然都起不了任何作用。

在接下來的幾個月內,我度過了無比荒唐的時光。有些球迷應該知道牛棚是好幾道並排練習的,在我練投的時候,附近幾道不能有別人練投,因為我不能保障他們的安全。賽前全隊的傳接球熱身,兩兩一組用一顆球。我咧?為了減少撿球的時間,我拿的是一袋球。當時來到球場就只有一個情緒:怕。

拿到球,就發現我的手微微的發抖著。我覺得好丟臉、壓力好大、好怕!球隊打躲避球、打籃球的時候,我同樣傳不了球。甚至連家裡的喝光的寶特瓶,我也丟不出去。好像身體要進行投擲動作的時候就自動當了機一樣。好幾次我對我女朋友訴苦,眼淚就不爭氣地流了下來。忘了怎麼投球的投手,我還有未來嗎?

反覆發作的投球失憶症

大約四個月後我受不了了,便向總教練李居明提出退出的請求。但考慮到加入航空城是張老師給的機會,我想回到平鎮高中和恩師報備一下。沒想到老師聽完,不以為然地搖搖頭,叫我到球場上。他親自打球給我做守備練習,叫我不用多想,丟就對了。

說也奇怪,也許是我半放棄的心態造就的平常心,我竟然又會傳球了。老師告訴我先別放棄,回到航空城以野手身份重新開始。這兩個月我很開心的度過,沒有壓力的重新學會投球。回歸後的第一次比賽,第一球,138公里,休息室的學長開始哇哇叫了起來。我看到測速槍,也把失憶症的事拋到腦後。這場比賽我最快球速來到148公里,是我人生最快的一球。接下來對台中威達的比賽,我投出人生第一次的完投完封。我相信我已浴火重生,克服人生最大的障礙。那個曾經忘了怎麼投球的投手,準備要起飛了吧!

如果是這樣就好囉。重新站上顛峰後,大量的出賽、不冰敷不伸展的壞習慣讓我的手臂越來越脆弱。看著球速回來,我以爲我又回到最佳狀態了,開始無忌憚地操我的手。

曾經,我以為我離職棒很近了,我也從來沒想過投球失憶症會再回來找我。當時的我不懂,但是現在我瞭解了,投球失憶症的原理是生理影響心理,心理再回頭影響生理。每當我手哪邊痛,我就微調我的投球姿勢,讓我避免用那個部位出力,無形中又增加了另個部位的負擔,投球動作也越來越不穩定。循環下來,雖然外行人可能看不出來,但是不斷不斷用大腦去操控身體的結果,就是總有一天,我的投球機制又會完全走鐘。

投球失憶症從來沒有真的離我而去。來來去去的,經過好幾次復發,除了我脆弱的身體,心理層面也變得殘破不堪了。如果現在有人站在傳球方的身後,我就怕砸到他。那如果傳接球的對象突然把頭撇開,我怕他沒看球被砸傷,而投球動作被迫停下來之後,哇,完蛋!我又暫時失憶了。後來考上國訓隊,接著退伍後加入新北市成棒隊,在新的環境與新的壓力下,失憶症又發作了。甚至當對方投手暴投,看著對方暴投都能動搖我的信心。

還是遺憾

球員生涯後面幾年,我雖然能夠慢慢逼自己不再想那些回憶,偶爾也能在投手丘上,和畏懼的心態共存而不至崩潰。但往往投出的第一球是壞球,或是第一個打者沒能抓下來,這一切又搞得我不知道再怎麼往下投了。當我發現曾經的熱愛卻每天帶給我不安,我知道這次是真的該退了。

投球失憶症真的很可怕。一旦它纏上你,你就沒辦法完全擺脫它了。但是我堅信,就好像受涼害我們感冒一樣,更可怕的是當初我對傷勢得過且過,並對保養手臂漠不關心的心態。如果我一開始就懂得照顧、保養自己,故事會不會有不一樣的結局?

現在我已經揮別棒球,決定多陪家人,但是說沒有遺憾嘛,我想一定是騙人的吧。(原文授權轉載自《MyVoice》)

|延伸閱讀|