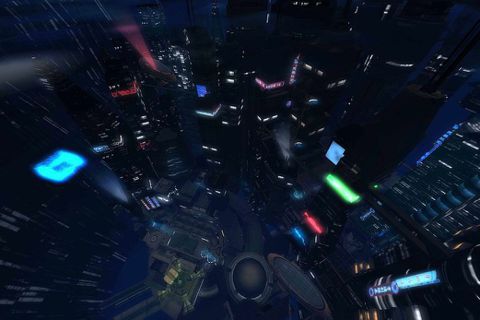

智慧城市的進步糖衣底下,市民「被智慧」的隱憂

智慧城市這個名詞相信大家都不陌生。

近幾年常常可在台灣媒體見到諸如無人載具、人臉/人型識別、物聯網、區塊鏈技術突破的報導,是我們「往智慧城市邁進的又一成功跨步」。智慧城市一詞在媒體的語境中,彷彿成為不須再經檢證的烏托邦。

對智慧城市的追捧以及現今社會對於科技的追逐焦慮,也讓各種以智慧為名的都市發展政策層出不窮。例如印度計畫在2020年建成100座智慧城市、義大利推出iCity Rate評比標準、韓國也提出松島國際都市計畫等。

科技的進步固然值得欣喜,但對於智慧城市的質疑聲音也越來越不容忽視。尤其是近年中國結合公部門資料庫與各商業巨擘進行資料串聯而產生的社會信用制度,更是具有警醒的意義。追逐智慧的同時,它所衍生的法律與道德議題,值得我們這些「被智慧」的城市居民加以思考與檢驗。

「智慧城市」的前世今生

在此之前,我們不妨花點時間了解智慧城市究竟是怎麼來的。

自上世紀中葉電腦誕生以來,城市治理與數據資料的關係越來越密不可分。最初,電腦單純地被用作儲存與處理行政管理相關的城市資訊,並在學術研究與政策制定的過程中,被用來建立土地使用與交通運輸方案模型。到了1960年代,受到模控學(cybernetics)影響,部分學者專家將城市視為多套系統的集合,城市的運作可被計算與調控,進而優化運作的效能。

至1990年前後,由於個人電腦普及與網際網路飛速發展,伴隨著影像測量等專業軟體的開發,電腦及其軟體開始廣泛地成為中央與地方政府的不可缺少的施政工具;電子化政府、政府數位轉型,成為21世紀初期數位國家發展的必經道路,隨之帶來大量的數位基礎建設投資。

這個現象於上世紀末期在學術界獲得了相當的關注,有關數位化帶來的政治、經濟、社會與文化衝擊與再造的研究開始大量開展,也因此誕生許多與數位化相關的城市發展概念,比如有線城市(wired city)、位元城市(city as bits)、可運算城市(computable city)、網絡城市(cyber city)等。隨著近20年巨量運算技術的進步與資通訊科技的高速發展,上述概念進一步整合為數位城市(digital cities)、智能城市(intelligent cities)、互聯城市(networked cities)、知覺城市(sentient cities)等概念。

「智慧城市」的萌發便是植基於前述「分析運算」與「互聯」的都市治理發展路徑。2008年科技巨擘IBM發布《智慧地球:下一代領導人議程》(A Smarter Planet: The Next Leadership Agenda)報告,率先提出「智慧地球」將資訊科技充分運用在各行各業之中的概念後,「透過資通訊等技術改善城市服務與管理,以解決都市問題、增進生活福祉」之智慧城市定義便開始成形。

儘管智慧城市概念的實質內涵仍有許多解釋空間,其評估指標亦多所不同,但至少可以概略拆解為智慧經濟、智慧環境、智慧交通、智慧治理、智慧居民以及智慧生活等六大發展面向。有了評估指標與發展途徑,「智慧城市」很快地被各國政府乃至於聯合國等國際組織肯認,成為全球城市發展議程的重要組成部分。

我「被智慧了」?智慧城市隱藏的不安

從智慧城市發展伊始,都市規劃與社會學家對於智慧城市作為都市發展方針的質疑便持續不斷。過去學者們主要的批評,在於智慧城市的發展將城市簡化為系統而非「地方」、單一技術導向的問題解決模式、城市標準化、加速城市服務的公司化和私有化、優先考慮既得利益的價值和投資,進而加劇城市居民的不平等,以及監控城市帶來的隱私與道德風險,與數位基礎建設中可能產生的資安疑慮等。

而根據英國地理學家Rob Kitchin教授的研究,智慧城市之所以如此快速地被廣泛接納,是得益於後全球金融危機時代政府部門預算緊縮的同時,跨國公司亟欲尋求新技術、開發新市場。在此條件下,智慧城市概念透過一個「組織良好的認知社區(epistemic community)」、「倡議聯盟(advocacy coalition)」以及能從中得利的政府技術官僚,在短期內獲得極大的政治能量(Kitchin et al., 2017)。

申言之,已經形成的新自由主義政經發展促進了城市服務的市場化和私有化,也加速了智慧城市相關的計畫發展。在「智慧」的外殼下,以科技便利之名,讓私人公司承包了大量公共服務。較為著名的案例有思科聯合三星、LG等大廠建設的韓國松島國際都市、由Alphabet出資成立的Sidewalk Labs所打造的多倫多智慧水岸新城等。

此類的公私協力模式固然可以兼顧公私兩方之長,讓便捷的科技導入都市當中,順帶提高產業競爭力、扶植科技發展,甚或達成城市行銷的目的。但另一方面,科技公司或大型跨國企業透過一個個智慧城市計畫,改變居住型態、交通模式,甚至改寫了城市管理的定義,進而改變都市的物理環境與治理內容。此間政府服務與管理的公共性被稀釋,都市居民也被動地成為了智慧城市的一份子。

面對此一現況,近年更有學者注意到,科技導向的新自由主義都市發展可能導致公民社會面臨新挑戰。特別是公私協力態樣、場域選擇過程、議題產生與決策模式。

此外,歸根究柢,科技或智慧城市能否成為城市治理的良方、能否更加促進生活品質、居住品質、環境永續發展、社會公平,終歸是有待證實。畢竟,當如同中國的社會信用與監控系統被政府以智慧城市的糖衣包裝成繁榮進步的表徵,或數位能力較低下的人被迫貢獻出個人資料時,我們很難認為這種「被智慧」的現象有助於實現公平正義。

小結

誠然,都市的成長不能自外於科技的發展。新科技的使用確實為人類提供了明顯而有感的便利性。然而,當我們開始學著關心科技便利所帶來的負面成本時,也是時候將視野拉高到都市治理的層次,去關注在這些大大小小的智慧城市專案計畫背後,究竟最終便利了誰?影響了誰?

事實上,城市治理本質上是政治、經濟與社會的多方力量調配,智慧城市作為一種發展潮流,如果過於追求科技的表像、各種智慧評估指標、完成多少智慧發展方案,甚至過於依賴科技公司的投資與服務,而忽略了城市住民的基本生活需求(例如人行道的完整連續、無障礙設施的建置、健康乾淨的環境),應屬資源的錯置,反而讓「智慧」顯得過猶不及。

|參考資料|

- Hollands, R.G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? City, 12(3), 303–320.

- Kitchin, R., Coletta, C., Evans, L., Heaphy, L., & Mac Donncha, D. (2017). Smart cities, urban technocrats, epistemic communities, advocacy coalitions and the ‘last mile’problem. it – Information Technology, 59(6), 275-284.

- Mattern, S. (2017). Code and Clay, Data and Dirt: Five Thousand Years of Urban Media. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Vanolo, A. (2014). Smartmentality: The smart city as disciplinary strategy. Urban Studies, 51(5), 883–898