在「夜店」之外,Live House其實還是……

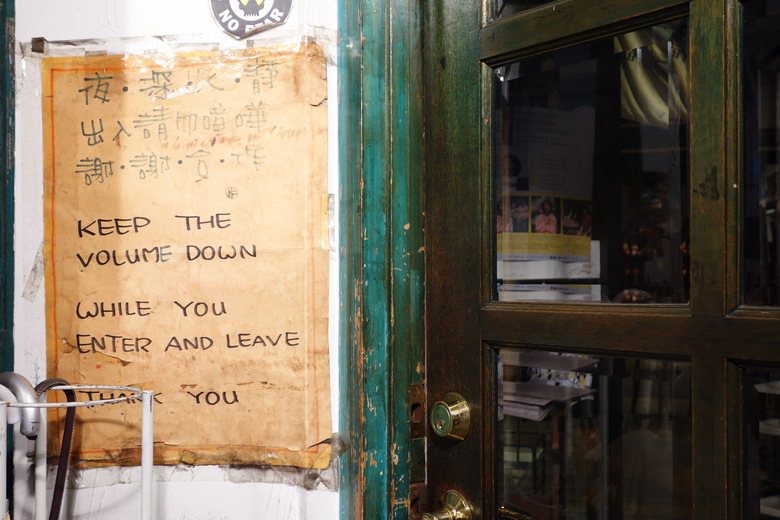

那天深夜經過,突然起念走進巷裡看看,女巫店依舊矗立路旁(圖)。店門口有很大的「保持安靜」標語,年底更悄悄地將以女巫祭慶祝開店20年,巷弄燈光下依然健在的女巫圖案,瞬間讓人被療癒了。

新聞裡常用Live House來稱呼女巫店,但聽在耳裡總有些怪與複雜。Live House近十年來,算是時髦新詞。但其實,它更像不穩定的化學元素。有時,被視為危險爆裂物;有時,又像是魔法粉,是妝點城市的活力象徵。我們對它的認識,總有點精神分裂,也有點不知所措。尤其音樂、酒、夜晚、噪音、人群聚集等元素加在一起,難免讓不曾去過的人有許多紛亂、危險及失控的想像。要說它完全是藝文展演,又過於簡化。夜店、酒吧、音樂展演,比較像三個套在一起的波羅梅奧環(Borromean Rings),或表兄弟們,不一定要、也不一定能,分那麼清楚。

但面對Live house,恐怕也不是讓它被另眼看待、享有特殊待遇就好。法令是白紙黑字,但對法令的解釋及執行,卻絕對來自於社會的普遍認識及想像。那麼,這些與live house常糾結在一起的音樂、酒、夜間群聚生活、音樂人,除了總是被污名遐想的「夜店」外,還可以怎麼理解?

▎有機的城市生活、音樂產業生態

「嘿,你們都喜歡什麼音樂?」「哪裡可看到在地的音樂/表演?」這些話,可能是我們造訪不同城市時,最常提出的問題。音樂生活,是城市性格最簡單的溝通媒介。不一定是搖滾,可能是街頭音樂、傳統民謠、樂器演奏、爵士樂……都好,只要是當地人喜歡的,相信外地人都有興趣了解與認識。

近年來,不少國家的大城市,都由「城市生態系統」的角度,來看待酒吧、音樂咖啡館、餐廳、音樂場館……這些「現場音樂場所」(venue-based live music)。因為,這些有現場、原創音樂的場地,既攸關音樂產業的發展,也是一個有機的城市生態。比如2012年,英國開放了200人以下的音樂酒吧,不需再有執照限制,當時蔚為美談。

但最近,他們卻對中型音樂場地的逐漸消失,擔憂起來。因為現場音樂產業雖然一片蓬勃,但卻已出現兩極化的發展:只剩超大型演唱會(如即將來台、門票秒殺的Madonna演唱會),與各種迷你小型現場。中型場館的消失,馬上影響的就是音樂人才培育的生態鏈:有潛力的小樂團,需要中型場館作為磨練跳板。因此,他們也開始研究其它城市是怎麼做的。比如美國德州奧斯汀,芝加哥,澳洲的墨爾本,以及加拿大的數個大城,都有協助音樂展演場地營運的政策。包括較為寛鬆的法令、增加法律的保障,降低營業稅……等。重點在於,政府不再把有現場音樂演出的地點,當成是藏污納垢的場所,反而認為它們是「創新的熱點、培育人才的空間」。

以澳洲墨爾本為例,從2010年就開始推動城市音樂政策。他們認為:「遍及墨爾本城市中的各式現場音樂產業與活動,可帶來社會及文化上的豐富性,及更具有可觀的經濟效益」。常態的城市音樂生活,既可以增加觀光、並賦予城市品牌形象的意涵;城市中方便可及的創意及活力,也會讓更多年輕人想留下。而有好的演出場地,就會有附近的餐廳及小酒吧,樂器行、練團室、音樂教室,交通運輸業……等等週邊行業,更增加城市的多元性。

因此,墨爾本所在的維多利亞省,甚至頒布《現場音樂場地最佳實踐指南》,用來輔導各個音樂場地經營者,如何與社區居民和睦相處,如何與附近的行政官僚體系溝通。同時這些場地也享有特別的販酒執照,但有清楚的管理配套;甚至可規劃不賣酒、讓未成年者也可參與的音樂活動。市政府還編列預算,補助音樂場地及音樂人改善隔音設備,補助小學的音樂課程……等。在2014年的評估報告中,墨爾本大為肯定過去數年來對於現場音樂的協助與投資,已創造三倍於成本的回報,包括就六萬五千個就業機會,以及遍及音樂產業、市民及個人創業等三方的經濟效益。

換句話說,政府改變觀念(mindset),把自己變成「改革推動者」(agent of change),才能帶動整個社會對於城市音樂生活的新想像。

▎嬉皮文化與電腦資本主義

但其實, Live House還有其它價值。音樂、酒和自由,可能還與一個社會所需要的反叛氣息、創造性破壞有關。比如,我們現在所離不開的個人電腦、網際網路,它們的開端,根本就是個「在車庫裡玩樂團」的概念。

美國史丹福大學教授Fred Turner早在2006年,就寫了《從反文化到網路文化》(From counterculture to cyber culture)這本書,主要描寫蘋果電腦創辦人Steve Jobs年少時的精神導師Stewart Brand,像他這類60年代的嬉皮記者及嬉皮文化企業家,如何預言成真,讓反文化與電腦科學家,聯手成為具有創造性的夥伴關係。

Steve Jobs受60年代美國反文化運動影響不少,總以嬉皮模樣出現,到印度追求個人啟蒙。嬉皮文化中的社群自治主義(communalism)以及解放政治(liberation politics),看起來是危險的無政府主義,但卻是將電腦,由軍事需求(見電影《模仿遊戲》),轉變為當代個人電腦的關鍵。蔑視集中式的威權、主張去領導中心,推崇自由及個人主義;這種精神,正是個人電腦革命的基礎。

而蘋果電腦的另一個Steve Wozniak,甚至更積極地參與激進搖滾,1982年他就出資創辦搖滾音樂節——U.S. Festival,說這是要專為資訊時代而作。英國學者James Curran便以他們為例,指出網路時代中的「嬉皮電腦資本主義」成分,科學家與反文化的合作關係,有如希臘神話中的普羅米修斯,在重新想像電腦的用途時,扮演重要角色。

反文化是不可或缺的火種,它所強調的「社群主義」(communitarian),也就是社群中「彼此扶持的同理心與瞭解,以及對於不受壓抑的個人的自我實現」,可以說,就是1980年代電子社群網絡的核心精神。不論是當時加州舊金山灣區最早的電子公社,The Well,或是90年代歐洲一些數位城市計畫中的網路咖啡室,這些草根的、跨越不同年代的反文化,打造了有趣的智識及社會連結的討論氛圍,都協助將電腦轉化為更迷人的、多方參與的遊戲場。這幾年政府大力將一些獨立樂團送到國外音樂節,其中著名的美國德州南方音樂節(SXSW),就是一個結合音樂、影像及科技,讓各方好手連結的大型聚會。

試想,如果那些我們熟知的電子科技大老們,有多幾位聽搖滾樂的嬉皮,懂得反叛中的解放與美,台灣可能早就有更棒、更具魅力的自有品牌或產品了!

▎次文化人群、原創文化的家

但以上想像,大多是財經雜誌偏愛的梗,Live House還是不只如此。在城市裡有一群喜歡聽音樂的人,很少說要去Live House,大部分都是說「今天要不要去OOO(店名)?」或是「今天要不要去聽XXX(音樂人/樂團名)」?這些地點大多只能容納50-100人,演出訊息總是在一小群人中傳來傳去。有些特別的樂風,有那種一個人軋了三、五個樂團的音樂魔人,看起來又窮又瘦,不太說話,或只抽離地微笑;但在朋友堆、在喜愛的音樂裡,眼神便散發天神一般的光采。

另外有一群樂迷,看起來也一個樣,沒人光鮮亮麗,但總有一股氣,在眉宇、在皺皺垮垮卻挺有主張的衣服邊上,讓人不能小看。這些演出,晃來晃去,總是這些同好不約而同的匯集。有人斯文安靜,有人瘋,有人看起很兇,有人總是醉的。不管是長髮短髮捲髮刺蝟頭或可愛馬尾齊瀏海,都差不多。不太需要約,碰面了就一起喝啤酒亂聊,最近哪個團紅哪個官員賤,哪個人超討厭,哪一場好好聽但恨已沒錢可去,恨樂迷無知盲從,恨為何要迷信柯P(雖然自己也投柯P)……之類被當垃圾話一般的「意見很多」。

90年代初Nirvana一夕成為搖滾救星而全球知名時,他們已經在80年代中的美國地下音樂場景玩音樂很久了。有小表演場地,練團室可以一起鬼混、抒發不滿。有人畫畫寫同人誌(fanzine),有大學電台有地下電台,有人玩音樂玩錄音作獨立廠牌,有人玩設計畫T恤,有人在城市塗鴉攝影拍片,筆記本上的歌詞字句很多是「雷根去死!」彼此都有些無法啟齒的挫敗或不甘,用樂器,聽音樂來發洩,找到同類人。這些場地,孕育各類原創性的想法、挑剔的美感,與自由試驗的音樂創作或活動,都是獨立文化裡形形色色的藝術及生活表達。

這些場所,讓粗糙有感的創作,安慰彼此。到來的人們找到歸屬,不太需要跟主流社會爭辯,什麼是Live House,什麼是Live House裡的酒或其它……。聽音樂看表演,就只是不少人不論失意或快樂時,不自覺就會走去的地方。

所以,音樂、酒、群聚玩樂,也許只是表象。Live House的內裡,還是城市生態、音樂產業,音樂人的志業,創意與自由,歸屬與認同……等等彼此的扣連。一個城市總有些音樂、酒以及夜生活……但關於Live House及其周遭文化,或許還有更值得我們深刻認識的存在價值吧!