從菁英走向大眾,以電影彌補鴻溝——大稻埕與臺灣新文化運動

剛剛啟用的臺灣新文化運動紀念館再現1920年代以來,以大稻埕為中心的臺灣政治社會運動乃至文化藝術方面的變遷,設計用心,足以讓觀眾領略殖民地臺灣知識分子,與藝術家們所發出的種種主張與聲音。

有趣的是,文化藝術的介紹有文學、有音樂、有戲劇、有美術,獨缺也與大稻埕息息相關的電影。日治時期臺灣人所拍攝的電影有限,且影片已無蹤跡應是主因。這是臺灣電影史的缺憾,也因此,這段期間的電影史書寫無法像其他國家一樣,透過影片內容與導演風格等為基礎,建立電影史發展系譜的敘述。同受日本殖民的朝鮮,這段期間朝鮮人所拍的電影不少都有留存,進而能夠形成電影史敘述。

面對影像已不存在的扼腕現實,我們只能從其他面向的蛛絲馬跡,拼湊勾勒日治時期臺灣電影文化的樣貌。1920年代對大眾的想像與實踐,也許是討論大稻埕電影變奏曲的切入點之一。

兩種大眾的想像與實踐

1895年,法國盧米埃兄弟(The Lumière brothers)首次的電影公開放映,確立電影的誕生。不過,早期的電影僅是新鮮玩意兒,影片至長不過寥寥數分鐘,因而與在地的不同大眾娛樂結合,是穿插在馬戲團、茶館的雜耍、傳統的戲劇表演的新奇餘興節目。

隨著電影的發展,片長慢慢拉長,敘事能力也更為充分,電影逐漸被視為藝術,與此同時,專門放映電影的電影院也接續成立。無聲電影時期,日本的電影觀看是由辯士解說電影內容,臺灣與朝鮮也都採取同樣的觀影模式。隨著電影院的出現,辯士也逐漸等同電影院裝置的一環。

1920年代開始,現代化的大型電影院陸續在臺灣問世,這些新穎的電影院如同新興城市的裝飾,1924年由臺灣人資本所經營,歐洲風格建築的永樂座是代表之一。有趣的是,這段期間恰好也是臺灣文化協會成立,臺灣人的發聲年代開啟之際。在這樣的時代裡,臺灣辯士並未僅在電影院裡發聲,而是與時代變遷緊緊相隨。

「大眾」(popular)是1920年代以來東亞社會的關鍵詞,兩種不同的大眾想像備付諸實踐。一是消費大眾,1923年日本關東大地震之後,東京既有的文化付之一炬,在物質匱乏文化重整的階段裡,讀書市場上的消費大眾成為爭奪的對象,1924年講談社以大眾娛樂為主調的「國王」(キング)雜誌創刊,燃起爭取消費大眾的第一把火。而後,也開始出現針對大眾的便宜「円本」,所謂的円本是指文學大全集之類的大部頭書以一冊一円的低價出售。

第二種大眾想像,是政治社會運動乃至文學思潮圍繞大眾的論爭。在日本,1920年代左翼運動團體開始出現何謂「大眾」,以及如何爭取大眾的爭論;在中國的同時期,也出現「文藝大眾化」類似的論戰主題;在臺灣,30年代的文學作家們則論爭著為誰寫作,以及用什麼樣的語文寫作。

用電影彌補知識鴻溝

這兩種的大眾想像與實踐,也出現在臺灣電影當中。

1921年臺灣文化協會在大稻埕成立之後,集結了許多年輕知識分子,他們大多受近代教育,對世界文明與臺灣處境有強烈的關注。他們希冀啟蒙大眾提升臺灣的文明程度,並舉辦文化演講找尋大眾,主講西洋歷史或談公共衛生。他們在各地的演講人山人海,不過,雖然場面熱烈,主其事者甚至在場監督的日本警察都注意到,臺上的演講者與臺下的觀眾知識鴻溝甚大,臺下聽眾不解臺上知識菁英的語言。

1925年蔡培火所組成的電影巡映隊「美臺團」,就有透過影像與辯士生動語言彌補台上台下知識鴻溝的作用。蔡培火是臺灣文化協會當中開始注意到「大眾化」的重要性的人,早在加入文協之前,他已能熟練地用羅馬拼音,加入文協後也主張以羅馬拼音為工具啟蒙大眾,畢竟,相較於日文與漢字,羅馬拼音最具「我手寫我口」的實效。日後,他甚至再創建臺語白話字系統。羅馬拼音的主張之外,他也善於寫歌宣傳主張,這兩者有著異曲同工之妙。

1923年因「治警事件」在獄中服刑的他便寫了「臺灣自治歌」;為了宣傳美臺團,同樣寫有「美臺團團歌」,其中的「大家請認真,生活著美滿」,不乏希望平凡大眾都帶著文明理性生活圓滿的寓意。有趣的是,所放影片是臺灣文化協會成員祝賀蔡培火母親七十大壽禮金所購買,片目包括「北極動物之生態」、「丹麥之合作事業」、「丹麥之農耕情況」等,從片目推測,這些主題的背景距離臺灣遙遠,可以想見辯士必須知識豐富,而且能夠轉化為易懂的語言。

用上海電影講臺灣故事

自2003年的紀錄片《跳舞時代》以來,大家對日治時期臺灣流行音樂已有新的認識,尤其是1932年為了宣傳上海電影《桃花泣血記》,大稻埕的兩位著名辯士——詹天馬與王雲峰合作編詞曲,寫出由古倫美亞唱片發行的臺灣第一首流行歌曲《桃花泣血記》。可以看到,辯士再度不受電影院的拘束,他們不僅在電影院解說電影,更在臺灣甫出現的流行文化生產機制當中發揮長才,他們所寫的歌詞,其實也是對電影的詮釋。電影《桃花泣血記》談的是階級差異下的愛情故事,對此,歌曲《桃花泣血記》也有呼籲:「文明社會新時代,自由戀愛才應該」!

《桃花泣血記》之後,《倡門賢母》、《一顆紅蛋》、《人道》等電影同樣是透過上海電影、臺灣在地流行音樂詮釋,再加上電影院辯士解說的模式進行。值得討論的是,為何引進這些上海電影?彼時上海電影是中國電影的生產中心,電影類型多樣,為何臺灣引進的多為階級差異或是無法自主的愛情悲劇?

原因是,這類題材正是1930年代臺灣小說的主要類型之一,1933年林煇焜的《命運難違》、1936年阿Q之弟的《可愛的仇人》與陳垂映的《暖流寒流》皆是如此。換言之剛剛起步的臺灣流行文化是藉上海電影的影像來說臺灣的故事。

論及流行文化,人們通常與票房、銷售量連想在一起,不過,剛起步的臺灣流行文化也有其大眾想像,就像當時的音樂工作者陳君玉在《先發部隊》第一號「臺灣歌謠的展望」中所提到的:

要誠實做我們臺灣一般民眾的歌謠,(就要)我們一聽便可以知道這是在唱什麼,那個曲韻又要適應我們臺灣的特殊性,俾給一般容易習得,大眾便可自由自在拿來當作消愁慰安的隨身寶,那才是我們一般的歌謠。

聽,90年前的聲音

1920年代開始,是臺灣人想要發聲的年代,有趣的是,我們在眾多的文獻資料與研究裡都可以讀到政治社會運動者的政治見主張,但僅有文字,很難想像文協成員演講的聲音或腔調。此外,相同的是大家都在文字資料裡讀到詹天馬是最知名的辯士之一,但我們卻連辯士能言善道的聲音都沒有聽過。

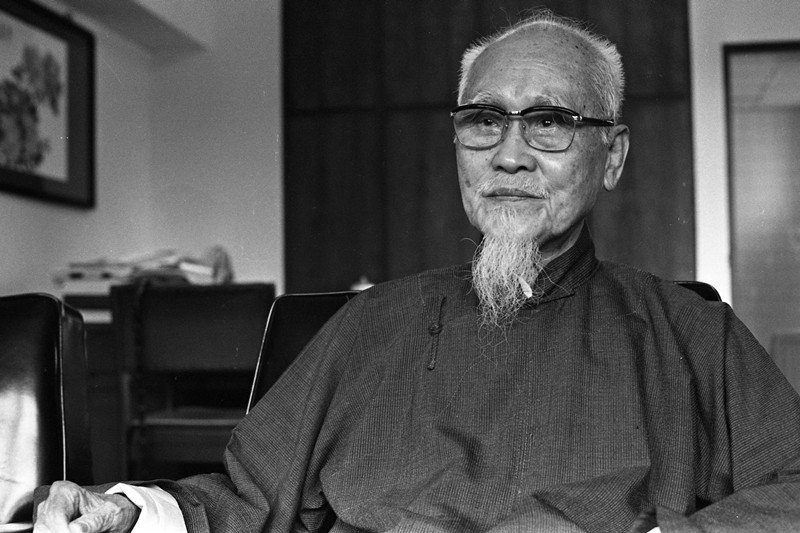

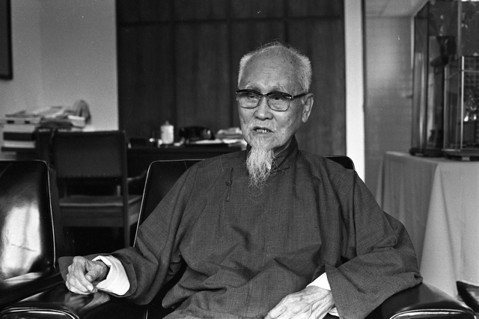

就像我們必須從其他面向的蛛絲馬跡拼湊日治時期臺灣電影文化一樣,可連結大稻埕的新文化運動紀念館與國立臺灣歷史博物館。在國立臺灣歷史博物館的網站裡,有「臺灣音聲一百年」的資料庫,裡頭可找到文協成員楊肇嘉1935年「我的希望」的演講片段。雖然所可聽到的演講時間很短,但楊肇嘉的學經歷與演講內容相當程度可以代表當年的文協成員;也可找到詹天馬解說上海電影《可憐的閨女》的聲音,風雲一時的辯士,果然善於用滔滔不絕之口堆砌故事情節。

楊肇嘉與詹天馬的聲音,不正就是兩種大眾想像的聲音?