百年前台灣的偵探劇場(下):日治時期的台灣「偵探文化」

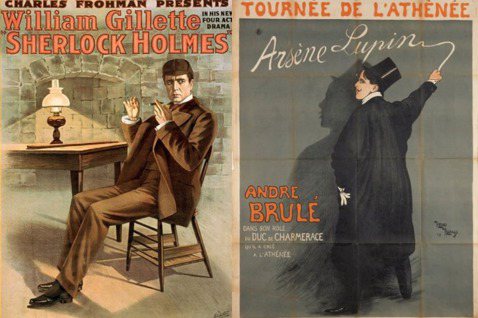

▍上篇:百年前台灣的偵探劇場(上):「福爾摩斯」與「亞森羅蘋」的誕生

▍中篇:百年前台灣的偵探劇場(中):日本與中國早期偵探小說的發展

關於日治時期台灣的偵探文化,此前的相關研究多以偵探小說為中心。

2003年呂淳鈺的政治大學碩士論文《日治時期台灣偵探敘事的發生與形成:一個通俗文學新文類的考察》,為日治時期台灣的偵探小說做了系譜學式的整理與分析,即便18年後依舊是重要參考。

其中,有幾點有趣之處:一是署名「さんぽん」的作者於1898年在《台灣新報》所發表的〈艋舺謀殺事件〉連載約50回後,才確立通俗小說的地位,而這部作品正是推理小說。依時序推論,當黑岩淚香1880年代中後期開始透過翻譯介紹西洋偵探小說之後,偵探小說逐漸受到重視,也開始有人投入寫作。日治時期台灣各報刊所刊載的偵探小說當中,幾乎多是日本人所寫,台灣人創作者極為有限。

二是到底有那些台灣人從事偵探小說的創作?1910年代《台灣日日新報》的兩位漢文記者李逸濤與魏清德不約而同開始發表偵探小說,特別的是,兩位傳統文人都是以文言文來寫偵探小說;作品當中都是以異國諸如巴黎、美國為背景,有種透過小說建立台灣人的世界圖像之感。此外,雖說是偵探小說,但是多少還是側重抓到真兇,而非循線索追兇的繁密過程,總體來說,或可說是台灣人偵探小說的練習之作。

到了1920年代,1923年的《台南新報》刊載了餘生的連載小說〈智鬥〉。不同於李逸濤與魏清德以異國為背景,〈智鬥〉改寫自盧布朗(Maurice Leblanc)的《亞森羅蘋對福爾摩斯》系列裡的《猶太燈》,也就是福爾摩斯受邀到巴黎辦案的故事。

從這個改寫可以看到作者餘生對福爾摩斯與亞森羅蘋的故事有相當程度的熟悉。有趣的是,作者寫出了台灣版的猶太燈,福爾摩斯與華生受邀來台灣辦案,小說場景是台灣嘉義。其中,城隍廟取代了教堂、八掌溪取代了塞納河,這與1910年代李逸濤與魏清德裡的異國風景大異其趣。

除了前述的作品之外,筆者以為作家蔚然(陳蔚然)1941年刊載於《風月報》的上下兩篇短篇小說〈他的勝利〉,應該是最富都會現代感的推理小說。故事主軸是一位律師在電影館看到面熟的女士,她因涉及殺害丈夫被起訴,並為報紙大幅報導。整個故事就在於律師透過電影館、報紙、電話、瓦斯溫暖器等現代都會元素證明真凶另有其人,這位女姓是無辜的。小說名稱「他的勝利」指的就是律師的勝利。

台灣人「偵探文化」的起源

整個日治時期在台日人發表的偵探小說作品不在少數(這從小說中的艋舺、士林、苗栗、板橋等可見)。台灣人的創作雖少,但處於漸進前進的狀態,值得追問的是,日治時期台灣應該是存在一個偵探文化的環境,使得創作者的養分不斷,這個養分來源是什麼?在筆者看來,應有如下因素:

首先,媒體對偵探文化相關訊息時而會有關注,這也帶動讀者對偵探小說、電影的關注。例如伴隨日本的吉格瑪熱潮,一如日本媒體以吉格瑪形容犯罪者,《台灣日日新報》也出現類似的情形。諸如1913年3月13日刊載一則發生於台北的竊案,因為嫌犯神出鬼沒,報紙標題為「神出鬼沒のジゴマ式」(神出鬼沒的吉格瑪式的犯罪)。此外,福爾摩斯作者柯南道爾1930年7月7日去世之後,不過兩天時間,《台灣日日新報》1930年7月9日就刊載了這個消息。

其次,在積極的流通機制方面,可以看到日本與中國的偵探小說在台灣都有流通。日文方面,以《台灣日日新報》的出版動態介紹為例,其所介紹的包括1911年12月6日郡山經堂翻譯的《續英國探偵奇聞錄》(內容標示為福爾摩斯短篇集)、1929年10月17日江戶川亂步翻譯的《世界探偵小說全集第二卷》(內容為福爾摩斯的探險)。

還有1929年5月18日保篠龍緒翻譯的《亞森羅蘋全集》第一卷、1929年8月16日同譯者的《亞森羅蘋全集》第四卷、1929年8月31日同譯者的《亞森羅蘋全集》第五卷、1930年3月14日《亞森羅蘋全集》第五卷等。此外,《探偵雜誌》從《台灣日日新報》1917年7月12日的「新刊介紹」專欄出現之後,多次出現。

而就漢文部分來說,根據林以衡整理的〈蘭記書局出版與代銷圖書目錄〉(收錄於《記憶裡的幽香:嘉義蘭記書局史料論文集》),分類當中西方通俗小說共約242種,偵探小說就約93種。偵探小說中有福爾摩斯偵探案之外,標示xxx(諸如中國、貝克、海衛等)偵探的種類就約達13種。其中,書目中也可見程小青的代表作之一的《江南燕》。

此外,《台灣民報》1928年7月8日文化書局開業兩周年漢文書籍的打折促銷活動廣告裡,也可以看到《福爾摩斯偵探案》的書名。無論是日文或漢文,都可以看到偵探小說經典的流通,此外,部分新發表且有影響力的小說也快速被翻譯介紹當中,例如1939年的《台灣警察時報》就連載了布引丕所翻譯、克莉絲蒂(Agatha Christie)1934年所出版的《東方快車謀殺案》(国際列車内の殺人)。

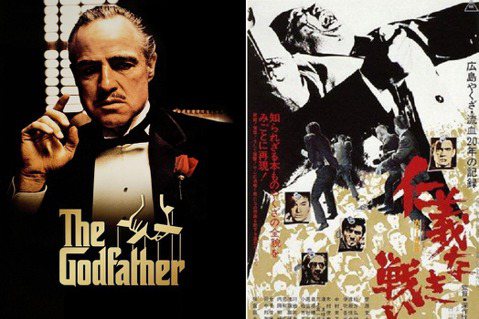

美國偵探電影居冠

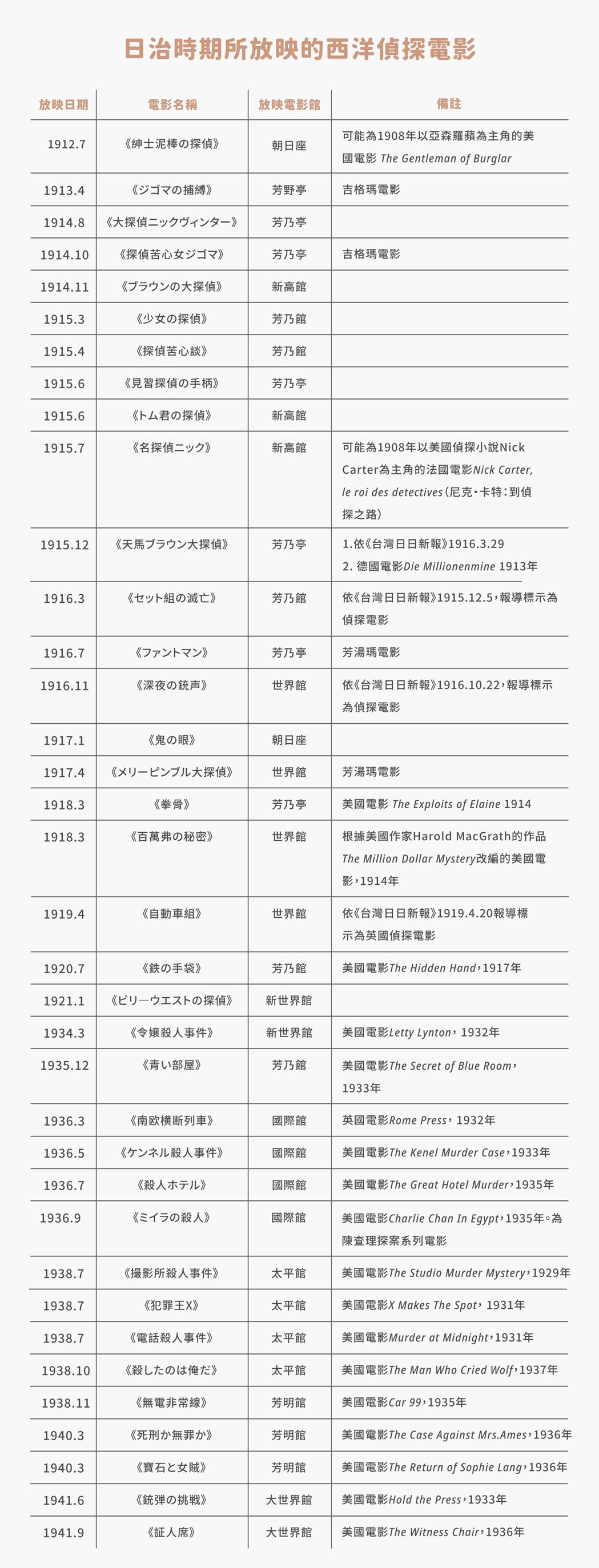

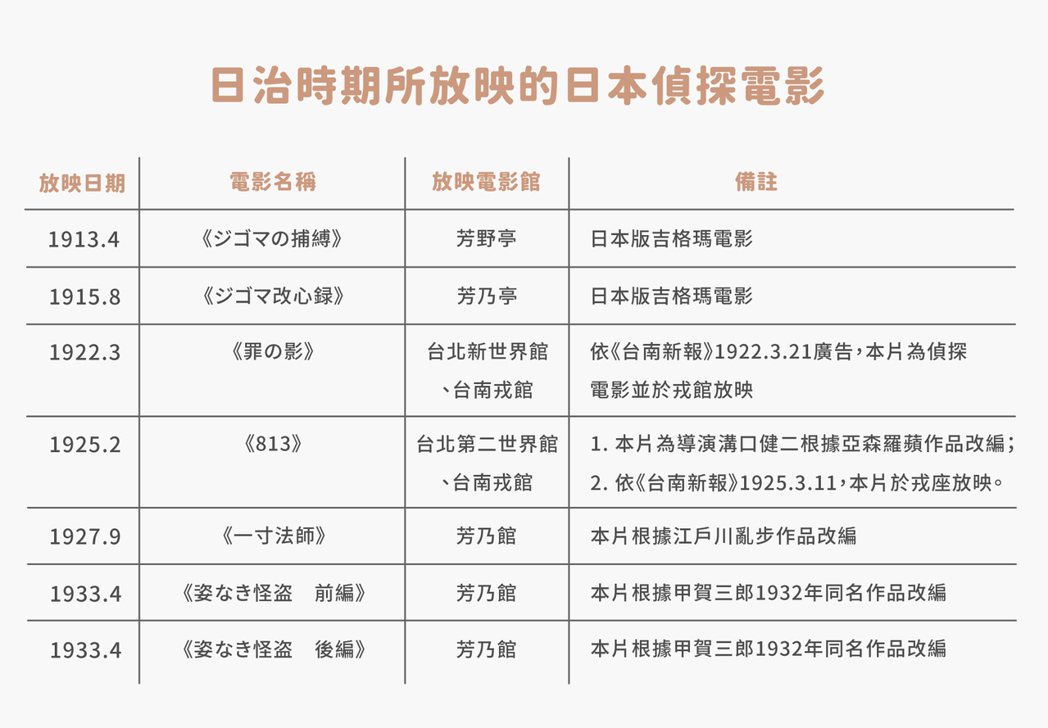

第三,前述討論都集中於偵探小說,也就是以文字為中心的傳播,偵探電影以聲光為媒介的形式倒是被忽略。整個日治時期台北電影館所放映的偵探電影當中不在少數,筆者區分為日本、西洋電影與中國電影三部分:

前面的表格當中,我們可以看到日治時期台灣的偵探文化比想像中還要豐富。特別是如果我們只討論偵探小說的傳播,大概會看到台灣隨日本受歐洲經典偵探小說的影響,日本本地的偵探小說作家開始活躍之後,台灣也受其影響。

簡言之,台灣人的偵探小說地圖就是歐洲與日本,如果把電影也納進來看,就會發現非常有趣的事——整個日治時期台灣所放映的日本電影比西洋電影多很多,但就偵探電影來說,卻剛好相反,西洋電影遠多於日本電影。

其中,早期法國與德國偵探電影曾在日本引領流行,到了1920年代,美國電影開始獨領風騷。究其因,1920年代美國好萊塢電影體系崛起,電影製作進入片廠制階段。而為何美國偵探電影會在1920年代開始出現?1920年代是美國的禁酒年代,酒無法公開販售,酒於是成為如黃金般的珍貴物資在地下販賣。黑幫為爭奪酒的生意,甚至與政府不肖官員勾結,治安事件不斷發生。

在這個脈絡下,小說與電影中的偵探形象也開始轉變。原來典型的偵探形象就是福爾摩斯那樣的紳士,隨著社會情勢的變化,硬漢形象的偵探開始出現,因為只有這樣的偵探,才能強力應付1920年代風風雨雨下的各種事件。

結語:一切皆非偶然

這篇文章從偵探小說在歐美的形成與流傳開始談,進而討論在日本與中國的接受與在地化過程。最後,討論了日治時期的偵探小說與台灣電影館所曾放映的偵探電影。

在這個脈絡梳理的過程裡,有兩個孤立的事情突然浮上心頭。一是呂訴上的《台灣電影戲劇史》(1951)當中提到,1933年日本導演千葉泰樹執導、台灣人演員主演的偵探劇《怪紳士》(又名七星洞圖)於永樂座上映三天,反應頗熱烈。

其內容梗概是家道中落的富商握有藏著寶藏的七星洞圖,不料,卻為歹徒所覬覦將之奪走。富商的債權人得知後,與歹徒談判希望能夠買下七星洞圖,然而,雙方價碼不合,在汽車上扭打,地圖從車窗掉出,為記者所拾獲。債權人要求富商還債,否則將以其美貌之女抵債,此刻,記者見義勇為,趕走債權人。故事的最後,記者與富家千金結為連理,並藉著七星洞圖找到寶藏,富商家業再度復興。

二是台語電影導演林摶秋的作品的修復版近年問世,其中,1965年的《六個嫌疑犯》是典型的偵探題材,雖是作品中唯一的偵探電影,但拍攝手法相當熟練,讓人印象深刻。

兩個事情都像是孤立的事件,但是日治時期台灣人所拍的電影原本就不多。《怪紳士》雖是日本導演,但演員都是台灣人,這部作品也只有在台灣放映,可算是台灣電影之列。類似偵探題材的電影就這麼一部,影像也早已不存在,我們似乎也很難推敲這部電影的脈絡。《六個嫌疑犯》也是如此,在林摶秋的作品當中,僅僅這部偵探電影,甚至同時代的台語與國語電影幾乎都沒有類似的作品。跟《怪紳士》一樣,都是看似孤立的事件,也是電影史之謎。

不過,以前面的偵探文化的梳理來看,從1920年代開始漢文與日文偵探小說的流通、日本與西洋偵探電影的上映,確實在台灣存在偵探文化。在這樣的脈絡下,出現《怪紳士》這樣帶著類似偵探電影風格的作品,並不足為奇,儘管故事結構還很簡單,還在練習階段。

《怪紳士》之後,台灣偵探文化的發展有個有趣的資料可以證明,1938年台北帝國大學「學生生徒生活調查」當中,對台北帝大學生的讀書狀態,如平均讀書時間乃至休閒喜好做了全面的調查。其中,也包括由學生提出喜好書籍名稱與作者姓名、喜愛雜誌與喜愛在雜誌上讀到的作家姓名。

在喜愛書籍名稱方面,有學生列出亞森羅蘋(ルパン)與《愛倫坡全集》(ポー全集);喜愛閱讀雜誌方面,有學生列出1920年創刊的偵探文化專門雜誌《新青年》;至於期待在雜誌上讀到那些作家的作品,學生提出江戶川亂步、大佛次郎、甲賀三郎等偵探小說家的名字。台北帝大學生有日本與台灣學生,我們不清楚提出這些偵探小說與作家的是何者,不過,應該可以確認偵探文化在知識菁英階層當中,已慢慢出現一定的喜愛者。

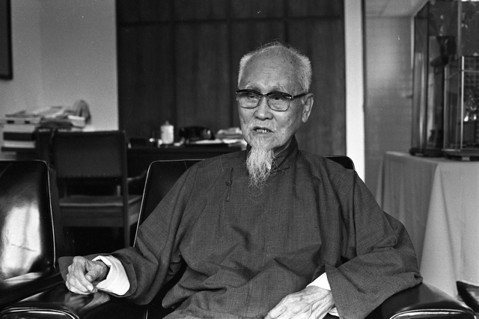

也在這樣的養分滋養之下,醫生出身的葉步月,1946年出版他成熟的偵探小說之作《白晝殺人》,而且這部作品不過幾個月時間就二刷。至於電影,也還要再20年才有林摶秋的《六個嫌疑犯》。林摶秋成長於台灣,青年時代留學日本,對偵探小說與電影應該多少有所涉獵,否則無法拍出黑色電影風格的偵探電影。

然而,為何日治時期偵探文化的養分如此豐富,但截至戰後20年的慢慢時光裡僅僅葉步月與林摶秋寫出、拍出偵探作品?日本的黑岩淚香與中國的周桂生在同樣的時代裡,寄望偵探說小說裡的正當法律程序與人權、台灣的魏清德也談到研究犯罪學旨在避免斷送無辜人命,也因此,他開始寫偵探小說。

這些都是引入偵探小說者的企圖,他們心中有個公義的社會景象,然而,戰後威權政體的移入,這樣的願景完全不可能。葉步月的《白晝殺人》裡觸及戰後物價飆漲的問題,這是二二八事件的背景之一;林摶秋更因二二八事件告別文化圈,多年之後才重新歸隊,《六個嫌疑犯》雖然精彩,不過,是個完全不涉及政治社會問題的情殺案。

這是戰前戰後偵探小說的變化,也是台灣的縮影。