國家遺忘的所在:龍發堂,現實與法律的拉鋸戰

龍發堂近來不斷躍上新聞版面,遭安置在該處所的身心患者,在過去8年內有97人死亡,隨著群聚感染的大爆發(阿米巴痢疾)和媒體的揭露,國家公權力不得不介入,司法單位也開始偵辦以釐清相關疑點,為數不少的身心科醫師更是勇於發聲(如周煌智醫師、劉潤謙醫師、林奕萱醫師、陳信諭醫師),或有從輔導機構合法化角度出發,或有從終結暗黑醫療史來加以論述,或有從接觸過的病人經驗來切入,顯示龍發堂已是不得不處理的沉痾。

無可否認的,龍發堂設立的發心固然良善,但在我國已制定《精神衛生法》,醫療水準也與日俱進(設有專責的身心醫療機構,如高雄凱旋醫院、南投草屯療養院),龍發堂走入歷史是必然。然而,在龍發堂存在這麼久的時間、屢屢發生爭議事件(群聚感染)下,我們不禁要問,國家為何「遺忘」了這群人,讓這群人(患者和家屬)只能「不問蒼生問鬼神」?

風雨欲來的國家賠償責任

龍發堂對於行政機關方面最大的癥結在於,公務體系何以如此怠惰不作為,放任結果發展如此(死亡人數異常)?

這可以分為幾個層面來觀察。首先,關於內部住宿衛生環境部分,龍發堂作為長期醫療照護機構,硬體上本來就該達到一定水準,包含每人可分配的樓地板面積、病床的間距、寢室應設立盥洗設備、房間需有採光通風、個人生活空間屏障物、每個樓層都要有工作護理站配置、消防設備、食物提供衛生水準等硬體要求(未來隨著《長期照顧服務法》實施對於服務機構設立標準也明文化),龍發堂始終無法達到現在長期醫療照護機構的要求,這是不爭的事實。

其次,令人質疑的是,第一線的主管機關在這次疫情大爆發前,有什麼作為?去做行政檢查時有無落實,若堂方不願配合,有無尋求司法警政單位協助?公部門能使用的資源與手段百百種(傳染病防治法、食品衛生管理法、精神衛生法都有相關行政罰則),是曾經積極嘗試介入,還是稍微遇到困難就趕緊別過頭,眼不見為淨?除了推給龍發堂拒絕配合外,有沒有因為公部門的因循苟且,抱著多一事不如少一事的心態,才會小事化大事,大事變出事,面對龍發堂裡人數眾多的病患,國家採取的應對方式,恐怕先是選擇遺忘。

此外,在醫療水準方面,現代精神醫療不斷進步,對於不同身心科病症、不同年紀族群的治療都能有相對應的方案,但依據目前所揭露的龍發堂療法,主要走向非傳統的支持性陪伴,甚至過往有以俗稱「情感鏈」的方式將病患拴在一起,雖然後期龍發堂也不反對患者用藥,但缺少醫師實地評估診療,難以掌握患者用藥後復原情形。尤其是龍發堂在患者和照顧者人數上的懸殊,與當代強調合理醫護比例水準相去甚遠,尤其這次大規模的病患群聚感染和營養不良,是現代醫療中極為少見的案例,此也凸顯出龍發堂人力捉襟見肘,並缺乏完整的衛教知識之困境。

即便我們並未積極否定龍發堂設立的初衷或抱持著善念,但通往地獄的路往往由善意所鋪成,消逝的孱弱靈魂,不是疾病導致,而是體制殺人。國家對在龍發堂的病患沒有主動伸出雙手,忘記也好,遺棄也好,往往是一體兩面,然而行政機關的消極不作為事實,將來必定引起家屬追究國家賠償責任。

社區支持系統何處尋?

當高雄市政府迫於輿論而大刀闊斧處理龍發堂的問題時,果不其然引起陳情,家屬的無助可以理解,肩負著生計和照顧患病親人的兩難,龍發堂在家屬最艱困的時刻,提供了避風港,讓照顧家人重擔可以減輕;在病患家屬的心中,龍發堂和冷冰冰的公部門相比,可能前者才真的是活菩薩。當我們要求病患接受正規醫療下,有無想過除了醫院,是否仍有其他社區系統可以做為家屬的後盾?

以當代身心患者的處遇模式而言,患者的治療不限於服藥,也透過職能以及和人的互動協助其回歸社會,而我國立法者既然承認身心障礙者權利公約(英文縮寫為CRPD,下稱身障公約)並訂定施行法,依據身障公約第5號一般性意見指出,獨立生活與融入社會為其指導原則。然而,在2017年底,國際公約專家在台灣開啟審查時,便指出政府對於身心患者的社區支持系統努力不夠的現實。或許這可用以說明,為何病患家屬只剩下龍發堂此一選項,而非從社區得到支援。又如果不是國家麻木不仁,他們怎會忍心把自己的親人推向一個缺乏衛教、衛生環境遠低於一般水準的地方?

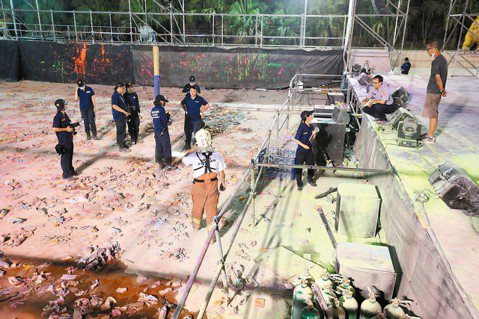

目前龍發堂內的病患已陸續開始遷出,但更多還無法安置的病患讓人棘手。而家屬的無助神情令人揪心,這更是時刻提醒著國家,對龍發堂所身處的困境自是責無旁貸。

行政機關如何妥善協助家屬處理後續、照顧病患,並讓龍發堂在歷史舞台上謝幕,需要的是謀定後動的智慧,而不是因為輿論壓迫、人言可畏下的魯莽行為。