《克里姆林宮的餐桌》:從沙皇到普丁,俄國廚師眼中的政治與記憶

歷史的軸線在統治階層與人民之間存在巨大誤差,兩者的交會經常是衝突的,在衝突之外,我們很難揭開權力中心的神秘面紗,僅能透過傳記、長年關注宮廷/官邸/首府的記者,越過那條由重重規則與限制把關的線,一窺幾乎無人知曉的真實。

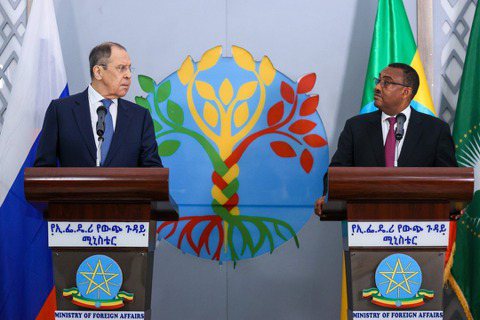

波蘭作家維特多.沙博爾夫斯基(Witold Szabłowski)擅長以美食書寫政治,今年他的最新作品《克里姆林宮的餐桌》(Rosja od kuchni)中譯本出版,本書透過廚師之眼看整個俄國,甚至是蘇聯的歷史,範圍跨及其勢力範圍,甚至記下冷戰期間,美蘇、英蘇交往的重要一頁。

從權力核心旁的衛星的軌跡,揣度獨裁世界的宇宙

即使是資訊透明的今日,人們依然很難得知一國最有權力之人的生活,報導、社群的一切都經過悉心安排與挑選,遑論是想得知曾經的蘇共如何控制一半的歐洲與世界上領土最大的國家。

因此,找尋權力核心身旁的衛星,似乎是最有可能的方式,他們維持固定的速度、距離,且因為距離靠得很近,少有離去的機會,他們的眼睛錄下最多的秘密,卻也最為沉靜。《克里姆林宮的餐桌》最為出色的一點在於,本書透過對比克里姆林宮的餐桌,與戰場、輻射污染區、饑荒時期的平民食物差異,呈現了同一片土地、同一個時代的兩個世界,那是統治階層與人民的距離,也是宣傳神話與底層紀事的差異。

廚師是外人窺見權力核心的鎖孔,他們掌管了克里姆林宮的餐桌,也等同掌握統治集團的性命,他們經常是KGB人員,或受其管轄,印證食物與政治如何緊密相連。而克里姆林深宮裡,不會只有一個職位、一個人能夠證明統治階層緊握國家的每條偶線。

導演安德烈・康查洛夫斯基(Андрей Кончаловски)亦曾經透過這種方式回溯史達林時代,其作品The Inner Circle(1991)講述了史達林專用放映師的故事。康查洛夫斯基於1960年代遇到故事中的主角,並於二十多年後將他的故事拍攝出來,全片不斷重複人民「傾心」領袖的過程。康查洛夫斯基認為,人民與國家的悲劇不僅來自於獨裁者本身,更因為人民的天真期待,才不斷地創造出新的獨裁者。

在閱讀《克里姆林宮的餐桌》時,也可以看到同樣的「傾心」與情懷,沙博爾夫斯基遇見的廚師大抵可以分成兩類,一種對沙皇、總書記充滿懷念;一種則僅存對當時生活的鄙棄與無奈。

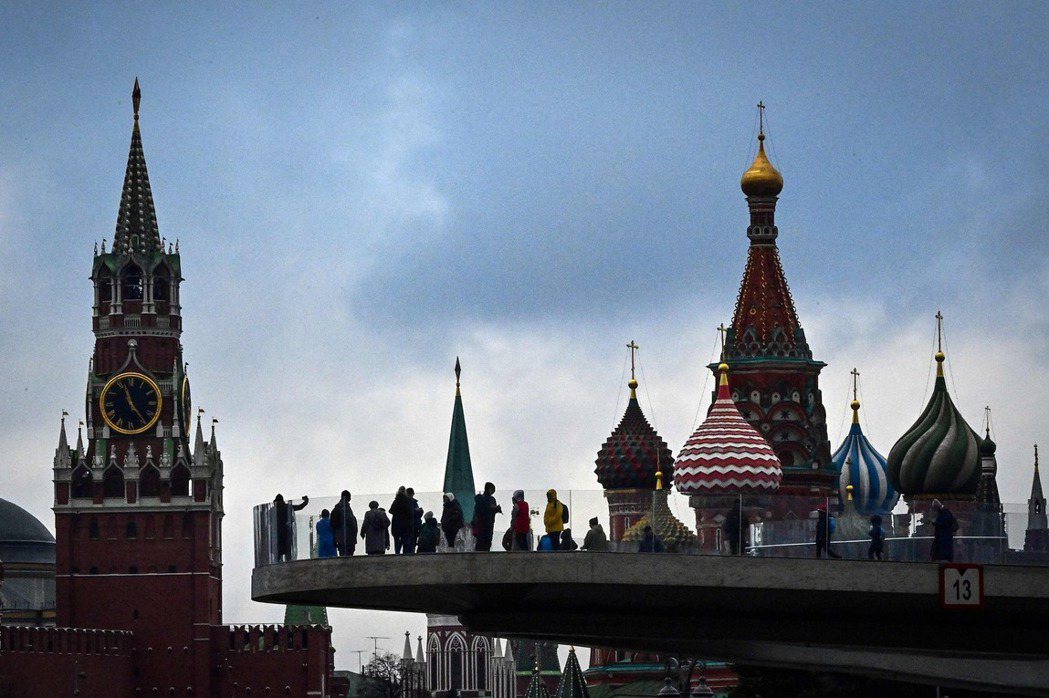

本書始於末代沙皇,終於普丁,百年歷史不過一瞬,沙皇的遺骸混進了廚子的遺骸,那僅僅是象徵性地代表了沙皇,代表帝俄歷史,就如同列寧至今依然躺在紅場供人瞻仰。俄國人需要的一直都是一個概念上的神/父,父親的俄語是「Отец」,這個詞也可以作「神父」解釋,而在政教合一的東正教世界,沙皇也代表了神,「父親」所隱含的的宗教意義與政治意義濃厚,這樣的思想從帝俄一路綿延至俄羅斯聯邦。本書首章看似是後人對沙皇、沙皇的廚師的回憶,但其實已經闡明了這個概念,而它也幾乎貫串本書。

食物的變化,嵌合蘇聯內部及衛星國的互動

廚師旁觀權力膨脹與萎縮的過程,而他們端上克里姆林宮餐桌的佳餚,則透露了俄國與其他加盟共和國、衛星國之間的權力變動,這在史達林與赫魯雪夫時期特別明顯。史達林帶來了喬治亞菜,而出生於俄烏邊境小鎮的赫魯雪夫,則讓餐桌上多了幾道烏克蘭菜,甚至成為國宴上的亮點。諷刺的是,喬治亞與烏克蘭如今都與俄國關係不睦。

除了強人的餐桌之外,沙博爾夫斯基還走訪了那些服務當年特殊任務人員的廚師,比如為世界第一位太空人加加林煮飯的廚師、在車諾比食堂工作的廚娘等等,在他們身上依然可以看見俄國政治史的流動。

加加林於1961年登上太空,三週後美國太空人艾倫.雪帕德(Alan Bartlett Shepard Jr.)也成功在太空飛行,接下來的幾位太空人則分別來自捷克斯洛伐克、波蘭、東德、保加利亞與匈牙利。

那正是布里茲涅夫執政的晚期,隨著「兄弟國」(書中太空食品工廠廠長的用詞)的太空人也進入太空,給太空人的食材也加入了這些國家的特色。不論是這些衛星國家太空人的飛行任務,或是至今依然以「兄弟國」稱呼其他前衛星國的廠長,都顯現蘇聯暗影依然在此徘徊。

1968年蘇聯入侵捷克斯洛伐克,當時的蘇共總書記布里茲涅夫提出的「布里茲涅夫主義」,意在將其勢力範圍內的社會主義國家,框在蘇聯這個大家庭之中,凸顯蘇聯大家長的地位,並以蘇聯的利益為最優先。蘇聯1977年憲法於序言中寫道:「各階級與社會階層互相接近,各民族、各部族在法律與實際平等及兄弟合作之基礎上,已產生人類新興之歷史共同體——蘇維埃人」,這些都在在顯示了蘇聯如何架構兄弟之邦的意象,而一切的政治手段竟隨著太空食品重回世人眼中。

至今已經有超過四十個國籍的太空人進入太空,在太空執行任務不再如此稀奇,太空食物成為一種噱頭被放在超市販賣,不論過去或今日,都成功地塑造人們的集體記憶。

然而,集體記憶不一定都是光榮的,食物也不總是豐盛的,沙博爾夫斯基寫下克里姆林宮的美食,也凝視牽動萬人生死的一餐。列寧格勒圍城下的家庭、烏克蘭大饑荒時期的人們,將一餐的份量拆成兩天,將所有可以食用的東西變成餐點,而兩種悲劇都含有高度的人為成分。今日俄羅斯的麵包店及烏克蘭領袖學院依然會製作當時的麵包及餐點,歷史或許會被遺忘,但當那難以入口的滋味衝擊舌根,味道會引導人們記憶。

食物作為歷史與文化的再現寫照

食物是歷史的一部份,亦是構成文化的一環,那些遠離權力中心的食物,恰是遠離國家統一意識的出口。當沙博爾夫斯基將車諾比、阿富汗戰爭、克里米亞韃靼人、飢荒與圍城時的任何食物端上桌時,便是將其與克里姆林宮的餐桌,及其所代表的歷史與意識形態相映照。

餐桌上的菜餚,代表了一群人共同的記憶與文化,就像許多台灣人會說「南部口味偏甜,北部口味偏鹹」,這些都是先人生活的遺跡,可以從中觀察出專屬此地的人文、產業,甚至地理與氣候特色。而《克里姆林宮的餐桌》更進一步,藉由訪問廚師、重現菜餚,爬梳帝國百年飲食史,並度量權力核心與人民的差距。