文言文與白話文之爭:語文教育不是誰取代誰而已

文言文在選文中的比例、必選修安排問題近來爭議頗熱,也反映國文科一直以來的問題。本篇僅針對「文言文的詮釋方式」及「白話文在教學上是否能取代文言文」作出回應。論者如朱家安等認為,中學的國文教育應將文言文置入選修,而其中一個原因是這個操作較為浪費時間,假設我們認為古文的內容是有價值的,可以透過較好的白話翻譯本來學習,並不必要透過先學習讀懂文言文,再進一步掌握其內涵。此處我暫時將朱家安所謂文言文,設定為「古代文獻」,而非今日白話文中殘留的文言語法部分。這樣下面的討論會比較單純。

要回應這個說法,我們必須先同意「文言文的內容有價值」這個假設,如果不同意這個假設,則必須開啟新的討論,本篇暫時無力處理。

關於上述意見,至少有兩個問題要處理:

- 文言文教育的目的是否僅止於「傳遞古文所欲表達的訊息」?換句話說,我們是否可以透過提取古文之意涵,進一步提升學生的公民素養?

- 為何文言文會造成較大的理解阻礙?老師在教導文言文時是否會遭遇到比白話文還多的困難?

關於第一個問題,我認為「傳遞古文所欲表達的訊息」只能是次要的目的,更重要的是理解這段文字意涵的方式與過程,以及思考這段文字產生過程的社會意義。這些詮釋、理解、思辨的能力,是否可以由白話文取代,又或者說,白話文是否是一個更好的媒介,則是第二個問題所欲追問的。

關於第二個問題,相對白話文,文言文教學需要付出較多的時間成本進行字句判讀,是可能成立的。但這並不是絕對的情況,有一種可能是我們假設白話文並不需要進行字句上的解釋工作,或至少只要處理生難字等較為簡易的工作。然而,這可能需要暫時假設二者的字數一樣多,或篇幅相近。而在教育現場,文言文字數通常比較少,操作得當的話在文意解讀上花得時間未必較多。而我認為,僅以字句解讀來考量二者所花的時間成本,並不足以論斷白話或文言何者是較有效率的教材。畢竟字句判讀只是教學上最初階的工作,另一個重要的差異,是文言文的詮釋空間往往較白話文為大的問題。

詮釋空間大是文言文的劣勢嗎?

如朱家安等人認為,文言文「擁有較大的詮釋空間」也就意味著這類語言有一定的歧義性,這造成溝通上的不便,應該是缺點而非優點。而許多支持者卻認為文言文較大的詮釋空間,正是文言文之價值所在。這兩個明顯衝突的認知,造成最後的判斷有著截然相反的結果。

這裡我必須先釐清一個概念:並非所有文言文都具有比較大的詮釋空間。在解讀文言文時,會產生不只一種的解釋可能,大致有下列幾種原因:

- 字詞及語法有別於今:因時代隔閡之故,包含使用的詞彙古今義變,文法結構與現行白話文字不同等問題,使文言文產生不只一種的解讀方式。

- 目標讀者不同:因時代隔閡使文本產生的時代背景有不同於當代的讀者群,文本所未細論的部分,可能是預設讀者已經知道的部分,但這部分預設與當代人的閱讀習慣不同,因此造成多重解讀空間。

- 文學手法:作者故意使用模糊曖昧的方式表達其理念。

要探討白話翻譯是否可以取代文言文之問題,在這三個脈絡下可能產生不同的論述,不能一概而論。而第一個原因所產生的讀解問題,往往與第二個原因有關,文言文的語法結構在解讀上形成歧異,很可能並不困擾作者預設的讀者群。

上述的第一點,普遍出現在各古典文獻中,時代越久遠通常閱讀的難度也越高。關於第二點,則較常出現在以「行為指導」或「直陳價值觀」為主結構的思想論著中,《論語》或《孟子》中有大量的例子。原因是「行為指導」和「直陳價值觀」通常不會完整補足這些認知背後的脈絡。

關於第三點,比較常出現在文學性較強的思想作品中,《莊子》就是一個很好的例子。當然,《莊子》也同時具備了上述一、二的時代特質,所以很多時候解讀起來更困難。這部分有別於前二點,以下將分開討論。

字詞及語法有別於今,預設讀者群不同所產生之問題

如《論語》中「君子」和「小人」之使用方式。「君子」在今日的指的是「有德者」,而小人則是「無德者」,但在《論語》的時代,「君子」與「小人」尚有「士階層」與「庶民百姓」的區別。這兩個概念有可能互不排斥,當時的社會對於士階層確實有較高的道德要求。

是以,在讀解《論語》時,這幾個詞彙如果僅以今日的使用習慣解讀,會無法進一步理解當時的社會脈絡何以產生這樣的需求或論調,《論語》內文只能是簡陋的行為指導、現象陳述,或淪為道德教條。

再如我們思考《論語》中「有教無類」的意思,也必須嘗試還原那個時代,即可發現過去認為孔子可能提倡過義務教育這一點,非常值得懷疑。「有教無類」的對象,也極可能不是全民,仍是擁有貴族身分的少數知識分子。是以,我們若將《論語》的思想內容簡化,並草率套在當今的國民義務教育上,這個作法是相當有問題的。以上這些論述,也透過同樣的方法衍伸後續的闡述與思考。

又或者是如韓愈的《師說》第一段「人非生而知之者,孰能無惑?惑而不從師,其為惑也終不解矣。」這段的解讀至少有兩種可能:

- 人不是生來就知到某些事物的,所以必定有疑惑。而疑惑如不透過從師,是無法解決的;

- 人之中屬於「非生而知之」的,必須透過從師來解惑。

關於一的解讀,我們很快可以找出邏輯上的漏洞,發現這是一個沒有源頭的論述,當我們把所有人都定位成「非生而知之」者,就無法解決世界上第一個老師從何而來的問題。而參考儒家典籍、韓愈自己的其他文章,我認為韓愈此段文義採取第二種解讀較為合適。《論語》中提及:

子曰:「生而知之者,上也;學而知之者,次也;困而學之,又其次也;困而不學,民斯為下矣。」

顯然,如孔子等的認知,人本來就分成生而知之、學而知之、困而知之三種人,或三種可能之狀態。再參考韓愈的《原道》篇:

古之時,人之害多矣。有聖人者立,然後教之以相生養之道。為之君,為之師,驅其蟲蛇禽獸,而處之中土。

可知韓愈對世界的想像,有一個「聖人」帶領人民走向更高級的文明之過程。這個聖人,應就是所謂的「生而知之者」,或至少是這個狀態以上的人。綜合上述資料,我們可以進一步確認韓愈所謂「人非生而知之者」,指的應非古往今來的全部人類。

會產生這種讀解上的歧異,問題來自於「人」這個詞在漢語中可以有「全部人」、「部分人」等的解讀,這也是中文的一大特性,在今日也依然存在這樣的用法。而韓愈在寫作《師說》時,有他的時空背景與當代之文法習慣,是以未必意識到在未來可能造成的解讀問題(他可能預設他的讀者群都有對儒家與聖人觀的基礎認識)。

這樣的情形,不只是古今時空有別的問題,而更是作者與預設讀者之間的問題。同樣的一句話,在不同的時空會產生不同的解讀可能與思考脈絡,這更是普遍的語言現象。

當然,我們確實可以利用白話文完成完備的論述,並詳細闡釋這些概念的意義。事實上,在整個教學過程中,老師提供更專業的時代背景知識,再進一步引導學生思考這些文獻與當代的可能意義,整個過程也都是利用白話文完成的。

但問題在於,這個過程中「文言文」作為析論對象很難缺席。迴避較難的原文,並不會是一個更為簡便的作法。這並不是我們強調「古代文獻」有其傳統價值,而純粹是在訓練學生文義判讀的能力上,「忠於原文」往往是最方便也最踏實的作法。

而在教學中展示這些詮釋與思辯的過程,目的也不會只是為了傳達這些「古代文獻」的思想內容,還包含了藉由還原那個時代的社會特徵與文化脈絡,進一步刺激學生思考這些文化現象背後的意義,也理解讀者與作者之間的可能詮釋關係與互動關係,並透過這些比較來反思在不同的時代下,社會有何特殊性以及共通點。

文學手法問題

關於上述的第三點,即「作者刻意以曖昧模糊之語言表達概念」,這部分文本恐怕也是翻譯上最為困難的。在處理這些文字時,除了還原時代外,還必須要展開各種不同的可能,並嘗試釐清各種可能的解釋之間是否會互相發生關係。這不只是字句解讀上的問題,他還可能是意在言外的,如《莊子》中的寓言故事。

如《莊子》中「庖丁解牛」的故事,就可以產生各種不同的解讀可能。當然,我們可以嘗試將這個故事翻譯成白話版本,這確實會加快學生閱讀的速度,使他迅速了解到這個故事的來龍去脈。然而,光只有這樣的話,我們會得到一個很厲害的廚師在國君面前炫技的故事,任何嘗試對故事進一步的解析,都會顯得有些牽強。

這部分牽扯到一個問題,是過去很多人解讀這些寓言,習慣先提取劇情大綱,再嘗試找到寓意。這個過程,缺乏對原文字句的推敲與詮釋,有時候得出來的道理十分膚淺,反而讓人誤以為某些古代文獻沒有什麼思想價值。

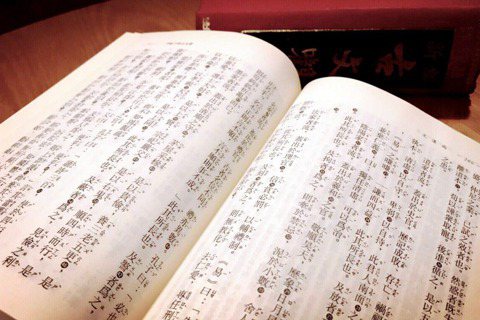

問題在於,如《莊子》這樣的經典,文字運用的密度極高,遣詞用字或段落安排的次序上,可能都暗藏玄機。這些複雜的文字變化,加上歷代的詮釋過程,甚至有人可能對原文進行修改,這都讓我們今天見到的《莊子》(包含歷代有名的注釋)不只是一人一時一地的個人著作,而是集歷代無數人之手共同完成的思想作品。我們要找出一個或數個好的詮釋,不可能繞過字句而行,故不可能只依靠白話翻譯本。

以上述「庖丁解牛」的例子來看,其中有「方今之時,臣以神遇而不以目視,官知止而神欲行。」,光是「神遇」、「官知」等詞彙,都無法用簡單的白話文翻譯。不能翻譯的問題,在於這些語言具有強大的不可取代性,把他抽換成較貼近今日語法的字詞或句組,並不是一個準確的作法,且操作上也不簡便。

比較好的作法,並不是利用白話文進行「翻譯」而是「解釋」。任何語言不能百分之百準確「翻譯」,也最好不要用單一解釋來確定其含意,這是我們應該教給學生的能力,也是傳統教育欠缺的部分。解釋的目的是讓人變於理解原文的可能意涵,這更會隨著時空與對向而有所改變,因此以白話翻譯本取代原文,形成固定的解釋系統,不只會犧牲部分原文的價值,更會造成教學上的困難。

必須特別說明的是,這一點與上述第二點有類似之處,但並不全然相同。如《莊子》這般作品,一開始預設的讀者群可能就極少,甚至根本沒有預設。這類作品以文學手法寫成,追求的並非與大眾對話,而是思想與藝術的創造或探求。如《莊子》自言:「萬世之後而一遇大聖知其解者,是旦暮遇之也」意謂即便是在千萬世後遇到一個能解讀這些文字的人,那經歷的時間就只像是從早晨到傍晚而已。

是以《莊子》固然有其價值,但這個價值是否適合放到高中必修課程中,我認為仍有待討論。這與其他較為艱澀但具有高度藝術價值的文學作品狀況一樣,不一定該放入必修,但若在教學上採用,則以白話翻譯本取代原文之是非常不妥當的。

此外,這些文獻具有多重解釋空間,也反映了中國思想的一個重要特質,這個特質和語言的一字多義性有很大關係,有時候是容許形式邏輯中的矛盾律發生的。也就是說,一個字可能同時代表兩個以上的意思,且不互相衝突。這在西方可以用「矛盾邏輯」來理解,又稱「辯證邏輯」。古典文獻《易經》、《華嚴經》、《道德經》等都有這樣的特質。以上舉例的《莊子》,更是這類思想特質。

就思想特質來說,我認為這是重要的,但在中學教育中是否有必要處理這部分問題,我則持保留態度。因為僅依賴一般的邏輯學也確實可以建立良好的公民素養,較為晦澀的「辯證邏輯」未必是義務教育所必須的。

特別提出這點,是希望提供另一個角度,反思「較模糊或矛盾的語言是失敗的語言」這個認知。這些語言被使用的目的,並不只是「有效率的溝通」,而是傳達某些對社會、人生或世界的思考,解讀上的重點也應落在如何透過這樣的關係傳達重要的思想特質或價值,而非用一般的形式邏輯檢視字句的矛盾。

此處討論,尚未觸及美學範圍,因我暫時不認為美學教育該僅由「文言文列入必修課」這個選項承擔,我們目前的師資培育體系、中文系教育暫時無力妥善處理這件事,也不該理所當然這個責任(能的話當然更好),故這只能是一個附加價值。

語文教育,不是誰取代誰而已

綜合以上,以白話翻譯本取代文言文,可能會產生的問題至少有二:

其一,我們必須要花更多力氣,才能在教學上解釋清楚為何眼前的白話翻譯本,背後展示的其實是一個漫長的時代變遷過程,且具有文化價值。其二是我們捨棄了較深入的詮釋,選擇以字面的意義提取文獻內容,並做出較為膚淺的解讀。

我同意白話翻譯本確實對教學上有幫助,只要操作得當,他可以是很方便的工具。但用白話翻譯本取代原文,並不是一個好的教學方法。他並不會如想像中換到更多的時間,提升教學效率,除非我們犧牲上面提到的種種價值,以換取教學上的速度。

然而,既然這個討論是立基於「假設文言文教學有意義」的情況下討論的話,則我認為文言文教育的價值當如上述,是我們反思過去到現今種種文化變遷的重要材料,是我們理解中國文字特殊的解釋與詮釋過程之重要工具,如果可以的話,還是我們進入更龐大且複雜的思想/哲學體系的重要媒介。

這些教育問題,本就很難找到一定的對錯,它需要的不是一個亙古不變的價值依歸,而是持續不斷的討論。撇除預設立場的攻擊或不必要的地圖炮,我認為朱家安等人的質疑是有意義的。身為關心國文科教育的人,或者是認為文言文有價值的人,應該更謹慎面對這些質疑,而不是以一些理所當然的價值觀捍衛自以為不可動搖的立場。教育是全民的事,並非只有中文專業或教育專業的人才有資格討論。

我期待這些討論,能產生更多的積極意義與價值,我上述的意見僅對「白話文與文言文」之間無法互相取代的部分作進一步說明,其他的問題牽扯更為廣泛,只能暫時擱置。

最後,對全部曾經或仍在教育現場努力的教師與教育者,致上最高敬意。無論我們的教育問題有多大,這些努力都會有價值的,感謝各位無悔的付出與信念,我們還有很長的路要走。