中印對峙的地緣政治意義:印度的亞太盟主野望

印度與中國在錫金邊界對峙已持續超過一個月,不僅迄今仍無緩解跡象,還加碼升級。雖然印度表面上關於對峙的理由,是基於中國在與不丹的爭議邊界地區的都克蘭(Doklang)高原修築公路,破壞「現狀」,但背後深層理由則是基於對中國的「一帶一路」從海陸兩方面包圍印度的焦慮與不耐,特別是位於巴基斯坦境內,被中國認為一帶一路目前成效最好的「中巴經濟走廊」,嚴重刺激印度的神經。

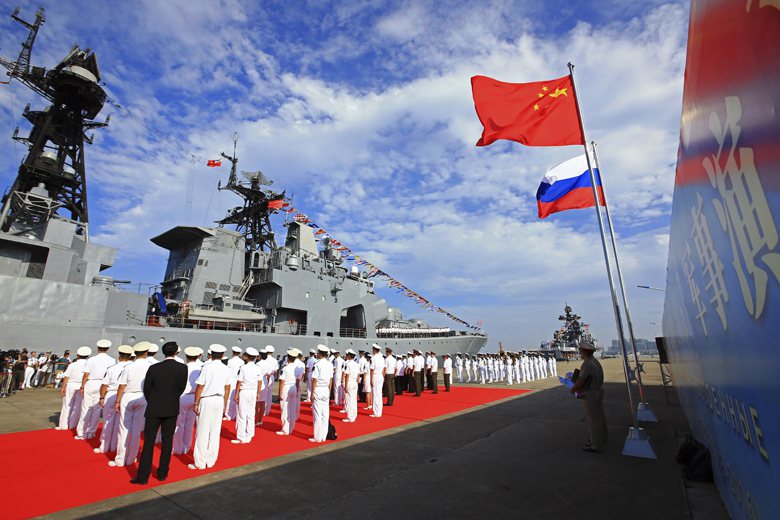

與此同時,中國海軍的編隊也在21日抵達俄羅斯波羅的海艦隊的司令部所在地,位於波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地加里寧格勒(Kaliningrad),準備與俄國海軍在波羅的海展開為期一週的聯合演習。值得注意的是,雖然中俄已經舉行多次聯合軍演,這卻是中國海軍首次在波羅的海進行演習,繼地中海之後,再度把觸角延伸至歐洲其他海域。

此前,美日印三國此前於7月10日在孟加拉灣舉行2017年度「馬拉巴爾」(Malabar)演習,美軍出動尼米茲號(USS Nimitz)、印度出動超日王號(INS Vikramaditiya)等兩艘航空母艦,日本海上自衛隊也出動噸位最大的出雲號直昇機護衛艦(JS Izumo),參加以航艦聯合作戰與反潛為主要科目的演習。更早之前,6月初的新加坡香格里拉對話(Shangri-la Dialogue)則傳出,日印澳越四國代表團因為擔心美國政策的高度不確定性,而在場邊私下舉行會談,商討如何應對中國。

世界似乎正在形成兩個在戰略上相互抗衡的集團:一個是中俄,另一個則是以印度及日本為核心,美國態度不明朗,澳洲及越南暗中參加的美日印澳越五國集團。過去數百年被視為全球地緣政治重心的歐洲則首度被排除在外,態度雖然反俄,卻有親中的傾向,立場整體來說比美國更加不明朗。

這標誌著世界地緣政治正式由冷戰時期的麥金德(Halford J. Mackinder)心臟地帶模式,逐漸重回第一次世界大戰前的史派克曼(Nicholas J. Spykman)邊緣地帶模式。目前的中印邊界對峙則首次擺脫各大強國在冷戰結束後,通常只以聯合聲明、軍演、軍售等多數屬於做做樣子的相互支持形式,朝互相陳列重兵的戰爭邊緣態勢發展。

心臟地帶 vs. 邊緣地帶

麥金德的心臟地帶(Heartland)理論,是美國在冷戰時期的圍堵(Containment)政策的根源之一,核心邏輯是從東歐延伸到中亞的心臟地帶,是歐亞大陸的地緣政治重心,凡是能掌握該區域的強權,就具備控制歐亞大陸的先決條件,從而為主宰所謂的「世界島」提供必要的基礎。為了防止心臟地帶陸權達成這個目標,海權必須阻止陸權控制心臟地帶外圍的「內新月地帶」(Inner Crescent,東歐以外的歐洲大陸、西亞、東亞等)。美國在冷戰期間於歐洲創立北大西洋公約組織(NATO)、期待中國加入反蘇陣營、於亞洲創立東南亞公約組織(SEATO)與中央公約組織(CENTO)等,可說皆受到心臟地帶理論的影響。

但是從史派克曼的邊緣地帶(Rimland)理論角度來看,心臟地帶固然有巨大潛力,但世界地緣政治真正的重點在於內新月地帶(即史派克曼改稱的邊緣地帶)國家,他們的海陸兼備特性,一方面使其必須同時防備海陸兩方面的潛在威脅,另一方面則如果該區域有國家強大到足以控制某一部份邊緣地帶,改變區域權力分配結構,則也會同時成為海權與心臟地帶陸權的威脅。18世紀的法國與兩次世界大戰的德國,可說就是史派克曼理論的典型,直到蘇聯在第二次世界大戰結束後崛起,世界地緣政治才轉向麥金德的模式。

中國與印度的位置皆屬於邊緣地帶,兩國在2000年之後的崛起,及俄羅斯的衰退,乃是史派克曼模式的呈現,即亞太權力結構的改變,海陸兼備的中印兩國有可能對邊緣地帶的其他鄰國,與心臟地帶的俄羅斯,和邊緣地帶之外的海洋國家構成新的威脅。不過,印度的陸地位置與心臟地帶隔著崇山峻嶺,不像中國可從新疆深入;而印度洋沒有其他海洋強國,又遠離美國,不像中國與日本隔著東海,也與美國直接在西太平洋相鄰。地理鄰近性放大中國力量對其他國家的潛在威脅。反之,印度的地位正如卡普蘭(Robert D. Kaplan)所言,是成形中的終極樞軸國家,能決定歐亞大陸地緣政治的走向。

印度的亞太盟主計劃

上海政府學院國際事務與公共管理系教授倪樂雄宣稱,中國有一套向世界展示自己是個主要海軍強國的計劃。這可分為兩方面解讀:第一是中國要求其他大國必須尊重自己的海洋利益;第二是中國會開始越來越廣泛地滲透它在過去沒有參加的海洋議題,凸顯自己在那些議題也有利益。

這些行動當然都會引起其他相關國家的抗衡或扈從(balancing)反應。印度的舉動反映出它正考慮以克勞塞維茨式戰略,透過建構在南亞與印度洋的霸權地位,把自己塑造為亞太地區抗衡中國的主要重心,甚至把戰略主導權從美國手中奪下,讓自己在未來成為與美國平起平坐的大國。

按照克勞塞維茨的思維,針對敵對聯盟的打擊目標,應為該聯盟中最強大的國家。既然中國在南亞與印度洋地區最重要的一帶一路建設是中巴經濟走廊,那麼選擇以中國為目標符合克勞塞維茨的理論邏輯。而印度的戰術是透過不丹這個長期以來在外交、國防上接受其「指導」,幾乎等同屬國的小國,對中國在都克蘭地區的公路建設提出抗議,再以支持不丹的方式出面,且日趨強硬不肯退讓,軍方還宣稱將準備同時與中國、巴基斯坦、國內恐怖主義對抗的「2.5線戰爭」,顯示其意欲藉此塑造自己為南亞牢不可破的霸權,且是該區域除巴基斯坦外其他諸國的唯一保護者的角色。

在美國的亞太戰略並不明朗的情況下,印度這種操作不僅有助於提高其在東亞國家心中的地位,甚至可能讓部分東亞國家轉移部分對美國的安全依賴至印度身上。畢竟,比對美國與印度面對中國崛起的反應,就可發現明顯的反差:面對中國在南海修築大型人工島並將之軍事化,企圖達成在南海的全面戰略優勢,美國最多只有靠著不定期的「航行自由作戰」來反制,但成效如何各國心知肚明;反之,印度將中國在都克蘭主權爭議地區修築公路的舉動視為對現狀的破壞,隨之迅速出手破壞中國的修築行動,並增兵該區域與中國展開堅決不退讓的對峙,顯然是有備而來的刻意操作。

有些觀點或許會主張,印度固然是主權爭議的當事方,美國則否。但既然美國一再宣稱,中國控制南海是對美國利益的侵害,美印雙方對於各自戰略利益遭中國破壞之後的反制決心究竟如何,透過這兩年來的南海議題發展,與本次中印邊界對峙,一目了然。

越南副總理兼外長范平明於7月4日在第九屆「德里對話」(Delhi Dialogue)致詞時呼籲,印度應在東協(ASEAN)的政治與安全事務扮演更大的角色,不僅是東南亞國家要求印度介入區域事務的案例,更顯示隨著越南呼應中印邊界對峙,在南海重啟2014年以來中斷的石油探勘,分散中國的注意力,印越全面戰略夥伴關係意欲在抗衡中國崛起的操作中,爭取過去一直由美日同盟掌握的主導權。

歐洲與臺灣:戰略意志的重要性

但也存在另一種可能,即歐洲為了擺脫美國在川普(Donald Trump)之下的疑歐立場,抵抗俄羅斯的壓力,可能會反而加強與中國的關係,而非懼於中國的崛起,和其他亞太國家站在一起。這並不難理解,歐洲畢竟離中國最遙遠,而且真正的威脅來自鄰近的俄羅斯,不是海軍力量尚未成熟、足以突破印度洋的中國。英國、義大利、瑞典、德國雖然決定與日本共同開發武器,但這與中國崛起並不存在直接的因果關係,摒除降低開發成本的考量,著眼於俄羅斯的可能性更高。

然而歐洲的扈從傾向無法對整體地緣政治模式的轉變產生真正的影響。缺乏戰略意志的歐洲在全球地緣政治重心已經轉向亞太,甚至所謂的「印太」(Indo-Pacific)地區之際,很難成為真正的地緣政治「玩家」。這當然不是說可以忽略歐洲的作用,只是歐洲的重要性已經不如過去。誠如美國國際政治學者米爾斯海默(John J. Mearsheimer)所言,未來世界最重要的國家,已沒有歐洲的位置。

至於臺灣在這樣的地緣政治變局中如何自處?除了加強自身的戰略意志之外別無其他更可靠的作法。如果只是認為自身的地理位置相當重要,但卻靠北京的克制與美國的支持來維持台海和平,不會有其他國家認為在臺灣的中華民國是值得合作的戰略夥伴。畢竟,臺灣身處中國崛起的第一線,沒有歐洲那樣的避禍地理本錢,也沒有歐洲那樣的政治地位。