李根芳/偏見藏在地圖裡:相互抹黑或理解的雙面刃

在1961年的電影名作《第凡內早餐》(Breakfast at Tiffany's)裡,好萊塢永遠的優雅女神奧黛麗.赫本(Audrey Hepburn)活靈活現地飾演了由鄉下來到紐約大都會的年輕社交名媛,穿著打扮極有品味,但其實是個運用美色到處騙吃騙喝、一心嚮往嫁入豪門的交際花。

赫本在電影裡戴著大墨鏡、身穿法國名牌服飾的形象深植人心,其中的黑色小洋裝迄今仍被時尚界奉為優雅女性的必備基本款,其影響力之大可見一斑。然而,雖說這部電影已被視作經典,片中的一個角色Yunioshi先生,卻顯露出當時美國人對於日本人,或甚至擴及到對亞裔人的某種偏見。

劇中的Yunioshi先生是女主角荷莉的鄰居,個頭矮小又暴牙,操著奇怪口音的英文,是個日籍攝影師。因為荷莉常忘了帶鑰匙,往往在半夜或凌晨按他家電鈴請他開門。Yunioshi雖然不堪其擾屢屢抗議,但只要荷莉巧笑倩兮,討好地說有空一定讓他為她拍照,他就像是得到恩典般地概括承受。

這部影片上映當時,大家都讚賞扮演Yunioshi的白人演員米基.魯尼(Mickey Rooney)演技絕佳,為電影製造了不少笑點。一直要到1990年代,亞裔人士開始爭取主權、強調自身文化認同,這時大家才開始批判這部影片對亞裔人士的醜化。使問題更加嚴重的是,飾演這個丑角的,甚至不是亞裔演員、而是一名白人演員,因此有論者指出,這不僅是一種傷害,更是一種侮辱。

穿透力強大的偏見

影視媒體所再現的刻板印象,往往透過戲劇包裝或迷人的敘事,讓人忘了其巨大的穿透力,甚至在潛移默化中內化了其中的價值觀而不自覺。在人類歷史上,有關偏見和刻板印象的討論從來沒有停止過,無論是種族、性別、性取向、年齡、國籍、族裔、階級、宗教、體型或疾病等等,都有可能成為偏見的來源。我們對於特定團體形成偏頗的看法與不友善的態度,可能進一步造成對該團體成員產生歧視和排擠。

過去數十年來,由於全球化趨勢的推波助瀾,人口、文化、資訊、經濟、科技和金融的流動日益頻繁密集,我們一方面置身於更加多元的社會裡,另一方面似乎又愈益強調自我與他者的分別。我們試圖區辨出「在地的」、「外來的」差異,以標示出自身的獨特性。只是在區隔人我之分、內外之別時,我們往往會以偏見和刻板印象,去定義與自身不同的族群,甚或以歧視和仇恨的態度去面對特定團體。

2009年1月,俄國與烏克蘭發生齟齬,引發歐洲短暫的天然氣供應危機。出生於保加利亞的圖像設計家楊科.茨維可夫(Yanko Tsvetkov)隨手創作了一幅歐洲諷刺地圖,將俄羅斯描述為「偏執石油帝國」、歐盟則是「農民津貼聯盟」。隨著這幅諷刺地圖在全球網路迅速瘋傳,茨維可夫開始將日常的觀察化做製圖大業,啟動「繪製刻板印象地圖」的計畫,累積了四十餘幅作品,也因此躍身成為歐洲網紅。

2013年,《偏見地圖1:繪製成見》於焉誕生,接著《偏見地圖2:航向地平線》也在2014年問世,繁體版今(2017)年4月發行,也在暢銷排行榜上創下佳績,顯見他的歐洲式幽默也打動了我們,對於他酸言酸語所刻畫的世界刻板印象,我們同樣也頗有共鳴。

醜化、抺黑,藉民族情結散播偏見

茨維可夫在書中嘲諷地說,人類文明最早馴養的動物並不是狗,而是代罪羔羊。他也直言,「醜化抹黑可不是近代發明的新鮮事,民族情結更是散播偏見的沃土。」當我們看到了美國總統川普的言論,或是歐洲這幾年日益高漲的反移民情緒,我們很清楚他說的是事實。

他回溯了古代希臘、中國的世界觀,點出從古到今的世界文明都有「唯我獨尊、外人皆是邪惡化身」的論述,13世紀的地圖更是融合神話、宗教、地理和歷史為一幅百科全書式的拼貼畫,讓人從繪圖中去想像理解世界。他雖然主張改變認知的第一步是從心理著手,而不是從歷史開始,但是他所繪製的諷刺地圖卻與歷史息息相關,無一不是奠基在此時此刻與歷史的連結而提出的某種詮釋和想像。

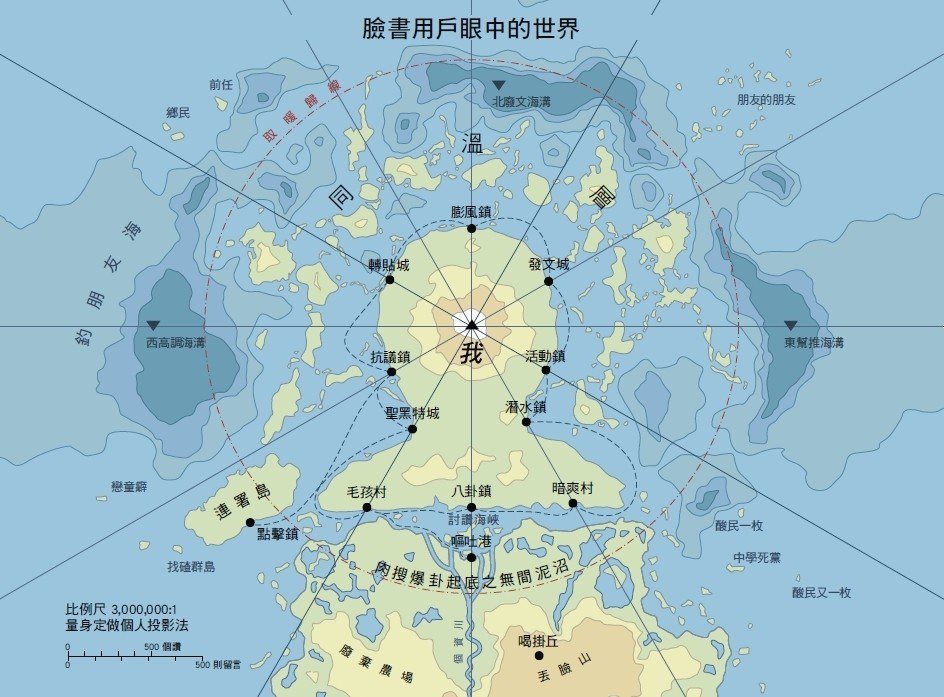

地圖的目的原是幫助我們定位,了解地理相關位置,但是做為圖像溝通工具,地圖也承載了其他的意義與功用。茨維可夫身為圖像設計師,深諳箇中道理。他用簡單的地圖概念,標註了他的獨到評論和分類,讓人一目瞭然(不過前提是你原本就能清楚辨識他所標示的位置究竟是地球上的哪個國家、哪個地方,否則可能還是會有理解障礙)。

雖說討論偏見與刻板印象有時像是雙面刃,當你再現這些既定觀點時,或許不免有再加強化之嫌。但茨維可夫強調,他的目的是以詼諧諷刺手法娛樂讀者,讓讀者在嬉笑怒罵之間,明白人類的盲點與愚蠢所帶來的傷害。

從地圖看知識與權力的發展

相較於茨維可夫的不正經,約翰.克拉克(John O.E. Clark)的《改變歷史的地圖與製圖師:藏在地圖裡的智識美學與權力遊戲》和傑瑞.波頓(Jerry Brotton)的《十二幅地圖看世界史》,則是以宏觀視野、淵博知識,來檢視地圖繪製與人類發展、世界現況的嚴肅著作。

編輯出身的克拉克這部作品,從古老的泥板地圖、中國製圖學到敦克爾克大撤退、以色列建國地圖等,無所不包,甚至還討論到幻想虛構的亞特蘭提斯及托爾金的中土世界。他強調,地圖的繪製不僅代表了人們如何理解、建構其所處地域及與週遭人事的疆界,同時也透過種種製圖科技,掌控知識,進而擴充權力。

至於歷史學家波頓的著作,則不僅探究古代地圖所帶來的衝擊與影響,更進一步質問「Google Map」和「Google地球」所引發的變革與認知。

誠如波頓在文中所說,「所謂準確的世界地圖根本不存在,將來也不會有。弔詭的是我們不可能不靠地圖來瞭解世界,又絕對不能用地圖來再現世界。」只可惜,有這樣見識的人畢竟還是有限,我們所建構的世界往往是透過腦中充滿偏見的認知地圖而展現,這也是為什麼茨維可夫的著作會如此瘋傳的原因。

負面的刻版印象加深彼此的不信任

英國當代最重要的文化研究學者史都華.霍爾(Stuart Hall)長期關注文化認同、再現政治與文化生產等議題,他對於刻板印象與偏見也有相當深入的探討。

出生牙買加的霍爾,1950年代來到前殖民母國英國的牛津大學接受精英教育,個人的成長經驗和養成背景,使得他對種族、族裔及階級等議題的觀察分外敏銳犀利。他在〈再現的作品〉(The Work of Representation)一文中分析刻板印象的形成,指出我們總是運用各種分類去理解週遭事物,透過較大的分類如階級、性別、年齡、國籍及性取向等,我們得以定義他人所隸屬的團體,歸納出其屬性和特色。

在某種程度上,刻板印象幫助我們維繫社會和象徵秩序,使我們在與他人互動時,得以用最有效率的方式相互辨識及溝通。不幸的是,這些刻板印象往往具有強烈的負面意涵,就像《偏見地圖2:航向地平線》裡所繪製的「印度眼中的亞洲2015」地圖,中國成了「垃圾工廠」、巴基斯坦則等同於「自殺炸彈客」。這樣的偏見無助於自我與他者的互相了解,印度與巴基斯坦長期的歷史糾葛與宗教對立,更加深了彼此的不信任。

看見偏見,並試著超越它

霍爾強調再現、差異與權力的連結,掌握知識與權力者得以運用各種再現去強化某種觀點,區分不同群體之間的差異,並賦與某種優劣位階。站在主流位置者因而會去排擠歧視和他不同的群體成員,甚至動用法律及武力亦在所不惜。

若是放在當今的脈絡來看,我們可以理解到,這樣的作法,有可能導致像反對多元文化和移民政策的挪威極端份子布雷維克(Anders Behring Breivik)在2011年犯下的恐怖行動,冷血殺害69名無辜青少年,或者如中共數十年來對新疆維吾爾族的高壓統治。今年4月,中國政府甚至提出一份維吾爾族人命名限制列表,如果新生兒取名違反規定,就不得報戶口。這些都是偏見與歧視的極端例子,但卻持續地發生在我們這個世界上。

茨維可夫的作品用辛辣促狹的筆觸帶領我們看見偏見,但最終他還是希望我們去了解種種的文化差異,「思考怎樣增進彼此了解。或許了解就像是生命裡的其他事物一樣,最重要的是過程,而不是目標。」如果我們總是充滿著好奇心去探索一切未知和不熟悉的人事物,就像克拉克和波頓在其作品中想傳達的訊息一樣,那麼我們就可以在過程中得到更大的樂趣,也豐富了自我的可能性。即使語言文化的轉譯有時令我們迷失,但各式各樣的地圖應該幫助我們找到某種座標,讓我們得以自我定位。(本文授權轉載自「Openbook閱讀誌」)

|延伸閱讀|