白依璇/專注寫好小說的老文青:訪《野豬渡河》作者張貴興

採訪那日的早晨大雨如傾,市中心車道擁擠,但張貴興早早就到場,好整以暇候著。讀者的等待則綿延更長,上一次他出版長篇小說,距今已隔17年。

1976年張貴興赴台求學,畢業於師大英語系,後入籍中華民國。和當時大多數作家一樣,他先從文學獎嶄露頭角,大學時期就已頻頻獲獎,幾乎一出手就能獲得不錯的迴響,曾獲時報文學獎小說優等獎、中篇小說獎、時報文學推薦獎等。

自1992年的《賽蓮之歌》後,每隔2、3年張貴興都有新作問世,長篇小說《群象》和《猴杯》更讓他聲名大噪。然而2001年後他即少有新作,2013年出版中、短篇小說集《沙龍祖母》,號稱是重現文壇的暖身之作,但此後只有一篇長文在文學雜誌上現身,再無其他作品發表。平日亦深居簡出,極少在公開場合露面。

這本新書《野豬渡河》,出版社在宣傳上擺開大陣仗,強調17年磨成一劍。張貴興則說:「出版社誇張了,我這本書只寫了一年多。」

過去接受採訪時,張貴興曾提到,自己有時會一邊看學生早自習,一邊伏於講台前寫作,學生也知趣地不打擾他。2016年7月,他自台北市成淵高中英文科退休。雖然可繼續教書,但為了專心寫作,他選擇一屆退休年齡即卸下教職。此後花了一年多,完成《野豬渡河》。

問他空白的這十幾年,都做些什麼?張貴興平淡地說,「就是閱讀跟寫筆記。」讀的速度很慢,但做了許多筆記,將想到的場景與意象一一記錄下來。如此說來,十多年磨一劍,或許並不誇張。

張貴興鮮少涉足文壇,多年來他的主業就是教師。近年雖有數本研究他的專論,學術界更視他為「當今最重要的華文作家之一」,但這一切似與他無關,他並沒有刻意追求作家的光環。不過,選擇屆齡退休專心寫作,或許正透露出,他本質就是一位小說家。

太多詩意的老文青

張貴興的長篇小說創作,多在繪製雨林原鄉的圖景。《野豬渡河》雖也發生在雨林,但他自覺更勝以往。這部作品由25個章節構成,每篇初初閱讀時看似獨立,讀完又覺得無法割捨任何章節。作家運用時間順序的錯落及虛虛實實的書寫,以歷史為主,卻又與一般平鋪直敘的歷史小說大不相同。「我的敘述時空是跳躍式的,有時候現在,有時候過去,時間是很長的,但主要集中在1941年至1945年。」小說背景設定於二戰前後,張貴興企圖從複雜的人物與時序安排,展現超越以往的敘事技術。

「這本小說跟過去的小說有很大的不一樣,」張貴興說:「我之前的小說,如《猴杯》幾乎沒有什麼故事,情節的推展非常緩慢,甚至會給讀者很多閱讀障礙。這本新小說,情節的推展是很重要的一部分,人物很多且關係複雜。文字風格方面也不太一樣,至少我認為是自我的超越,不能跟之前一樣,總要往前走。」

評論者常評及張貴興小說中的詩意表現,他自況:「你看我寫《賽蓮之歌》,就知道我是一個很文青的人。」問及《野豬渡河》是否是他最滿意的作品?他不假思索地回答:「是,至少在下一本書出來以前是。」在此之前,他評價自己最喜愛的作品是《賽蓮之歌》,有點像是自傳體小說。另外入列的還包括《群象》和《猴杯》,「其他作品,現在我都不想提了。」說畢,他自己笑了。

從前的荒地,現在高房價

《野豬渡河》的原型之一,來自張貴興父親的相親經驗。張父年輕時,日本人會抓未婚女子充當慰安婦,已婚者則放過,因此未婚女性紛紛忙著結婚。張父曾與一名女子相親,對方面相姣好、長髮飄逸,因突然刮一陣西南風,吹起覆蓋的頭髮,露出臉上的胎疤,最後相親未果,父親才與母親結婚。張貴興常常想到這個面有胎疤的女子,遂將她發展為小說中的人物。

雨林場景也來自記憶。張貴興說:「我出生的地方就是在雨林邊陲的小鎮,在我那個時代,那個地方還是非常荒涼,抬頭就看到天上有老鷹,地上有大蜥蜴,樹上有猴子,穿山甲時常還會跑到家裡。加上歷史背景,在這種地理環境,很自然就會把它寫進小說裡。」

再如書中〈龐蒂亞娜〉一章,引言中描述馬來女吸血鬼是孕婦死後變成,這並非來自西洋的吸血鬼故事,而是當地普遍熟知的坊間傳說。書中還有許多人物的原型都來自在地人士,像是牙醫、攝影師、賣雜貨等角色。問他當年那些人物出沒的地方現在還在嗎?他回答,還在,但已大不相同,從前的荒地「現在房價是附近最高的」。

寫給砂勞越的華人

張貴興曾在《猴杯》描繪主角雉的離散處境:雉19歲來台讀大學,畢業後用雙重國籍入籍台灣,隨後放棄馬國國籍,台灣人卻把主角當成東南亞的野蠻人。這樣的鄉愁,到寫作《野豬渡河》時,有什麼轉變嗎?

張貴興說,台灣人一直把他當成「馬來幫」,有時又當成台灣人:「我覺得這是很正常的事情。我太太、我兒女都是台灣人,但我的兄弟姊妹現在也都還在馬來西亞。你說鄉愁,是因為我從小在那個地方長大,但現在鄉愁已經慢慢減少。我不是用鄉愁來看待故鄉了。」

他舉例:喬埃斯《都柏林人》寫20世紀初期愛爾蘭首都的都柏林人,面對歐洲來勢洶洶的資本主義、文化、科技的心理轉折,他們有種又自卑又仰慕的複雜心理:「這種心理在我看來,普遍存在於砂勞越的華人心裡。」很多當地華人在殖民地時期,不管是受華語教育或英語教育,都被教育成英國人。為了生活,漠然接受英國的統治,漠然承認英國政權的正當性,內化成被殖民者的價值觀。

因為這種英國高高在上、華人卑微在下的階級差異,造成自卑又驕傲的心態。南洋華人有寄人籬下的自卑感,又經常夢想成為驕傲的(假)英國人:「一堆中國人坐在一起,他們也許不是受華語教育,但他們會講方言,會講客家話、廣東話、福建話,可是他們都用英語交談,全都用英文,而且講得洋洋得意,好像自己是英國人的樣子。我覺得很不以為然。他們心甘情願地,心懷感激地被壓迫著。」景況類似《都柏林人》,或許也可類比台灣與日本的關係。

「但人在面對困境與衝突時,會產生一種自覺,像一面鏡子,照亮靈魂,而有了頓悟。」張貴興說。

「故鄉砂勞越是在被迫的狀態下,加入馬來西亞。因為有著豐富的天然資源,過去被英國人剝削,現在被馬來亞剝削,大部分資源被轉移去建設馬來亞,而砂勞越本地卻仍然貧窮與落後。既使現在華人有自覺,希望獨立,但馬來亞政府是不可能放過砂勞越的。」

張貴興看見砂勞越的華人雖然開始漸漸有自覺與頓悟,但不敢面對自己的靈魂,活在一種麻痺與軟弱的狀態中。「我現在寫作會用一種批判當地華人的角度,因為砂勞越到現在還是被馬來亞政府剝削。」張貴興將鄉愁換置,以批判的方式思考故鄉現況的困境,藉小說回顧歷史、檢討現狀。他的下部小說應會繼續書寫婆羅洲,有計畫性地梳理婆羅洲整體的歷史脈動。

對悲劇的著迷

張貴興的作品偶會出現武俠及民間傳說的元素,除了前述〈龐蒂亞娜〉取材自馬來民間的吸血鬼傳說,《伏虎》中的〈武林餘事〉也呈現武俠元素。他讀金庸小說和一般讀者不一樣,他將它當成純文學研讀,從中看見金庸受莎士比亞影響很深。悲劇精神是張貴興一再強調的重點:人物磨難到最後極致,人性的美麗與偉大的光輝慢慢地自然會體現,這也展現在《野豬渡河》主角關亞鳳身上。

張貴興自認影響自己最深的西方文學家,首位是莎士比亞。「我中學的時候就閱讀莎士比亞,還沒來台灣之前就讀他的作品。他的重要作品我至少都讀了五、六遍以上,有些地方我可以倒背如流,但現在已經大概忘得差不多了。」

張貴興說:「他(莎士比亞)的作品影響我最大的是裡面呈現的張力跟強度。你讀他的作品就好像開一部跑車,一開始油門壓到底,砰~就衝到了底線,所以你必須看第二遍、第三遍,才能看得更清楚。第二遍把速度慢下來,開慢車,用步行的方式,去看周遭風景。看兩三遍還不夠,以後你還要慢慢用跳躍、空降的方式去讀那些你很熟悉的東西。隨著年齡增長還要反覆閱讀,他的精髓才會慢慢出來。」

其次是喬埃斯,如上文提及的《都柏林人》對比砂勞越華人處境,以及《尤利西斯》等作。張貴興自陳《賽蓮之歌》有一小部分即受到喬埃斯的成長小說《一個青年藝術家的畫像》影響,但兩者並不一樣:「我寫的《賽蓮之歌》是情慾啟蒙的部分。」

另外,福克納小說通過各種角度敘述、意識流、希臘神話、聖經等,展現非常複雜、冗長而斤斤計較的精緻文字。馬奎斯的魔幻寫實則彷佛出現新境界,「他創立出來的魔幻世界,好像不屬於地球,好像是宇宙大爆炸出現的一個新的星球、新的東西。」

影響張貴興的西方作家,大抵就是這四人:「這四位作家,是我可以一直重複閱讀的。」講起自己喜愛的作家作品與文學人物,張貴興如數家珍。

至於中國文學,五四以前第一個讓他想到的人物是孫悟空,其他還有《史記》的項羽、《紅樓夢》的賈寶玉等。五四以後則有魯迅筆下的阿Q、老舍的駱駝祥子、錢鍾書《圍城》裡的方鴻漸、莫言《透明的紅蘿蔔 》中的黑孩,以及金庸筆下的喬峰與楊過等人。這些人物的影響所及不只在創作層次,「就好像進入我的生命一樣,甚至影響著我的思考模式、我的生活方式。」張貴興說。

專注於小說

雖然在台灣被視為馬華幫,但張貴興大多數學生並不在乎他是從哪個國家來的。偶有學生問起:「老師,你是台灣人,還是中國人?」張貴興回答:「我是華人,我在馬來西亞是華人,我在台灣也是華人。」學生無法理解其中背景的複雜,他並不以為意。「我無所謂,」訪談中觸及這類問題時,他最常這樣回答。

對於自己應該如何在(台灣)文學史中定位,張貴興說:「我把作品寫好就好,那是我沒有能力影響的事。」他開玩笑說,這種事情交給黃錦樹跟張錦忠吧。「放在台灣文學中,我不反對,這是可以的;排除掉,我覺得也無所謂;不承認我是台灣文學,我也無所謂。」他隨後說到:「把作品寫得好最重要,沒有好的作品,說什麼都是假的,作品的力量最大。」

寫作時,是否有預設的讀者呢?張貴興答:「有時候會有。我是寫給台灣人看的?還是寫給馬來西亞的人看的呢?兩者都有。有時候我會想,如果被翻譯成英文,人家會怎麼看。不過,真正寫的時候,就沒有在想這個東西。」

問及台灣社會的整體氛圍與文壇發展,有無影響到他的創作,張貴興的回答是:「嚴格說起來沒有。」問他是否喜歡在台灣旅遊,他也表現出沒興趣,說每次出去,都是跟高中畢業班一起畢業旅行,自己很少出門。年輕時還會跟高中生一起坐海盜船,後來也都不會了。

雖然總用無所謂來回應這類問題,但這或許正透露出張貴興面對族群問題時的小心翼翼。除了小說作品受主流評論的相對忽視,長年在公務教育體系中,同儕或學生也難免觸及族群相關問題。面對台灣的拘謹侷促,與談起故鄉歷史及經典文學時的精神奕奕,形成極大的反差。或許也是他在作品中如此張揚揮灑的部分原因。

張貴興透露,來台灣生活那麼久,他心中也有寫台灣的盤算:「我打算最後一部長篇作品,以台灣為背景。我在台灣住了四十幾年,總要有一部以這裡為背景的長篇,不然對不起台灣。」是不是太多評論者提起這類問題,讓他不得不寫台灣題材?他說:「不,我自己也想寫。四十幾年了,總有些東西可以寫。」

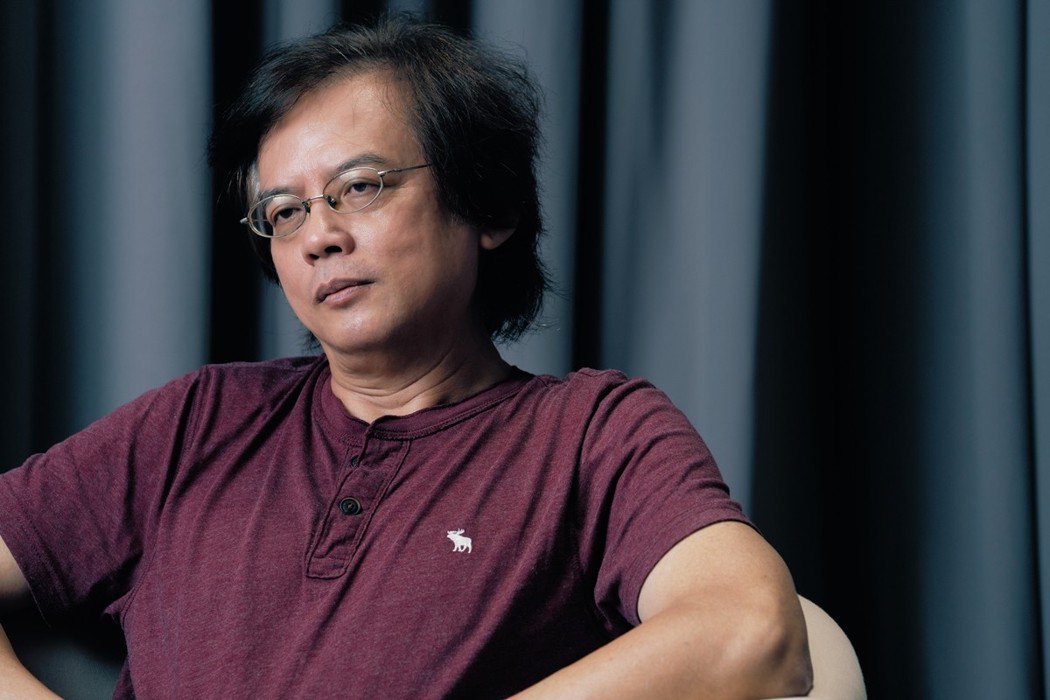

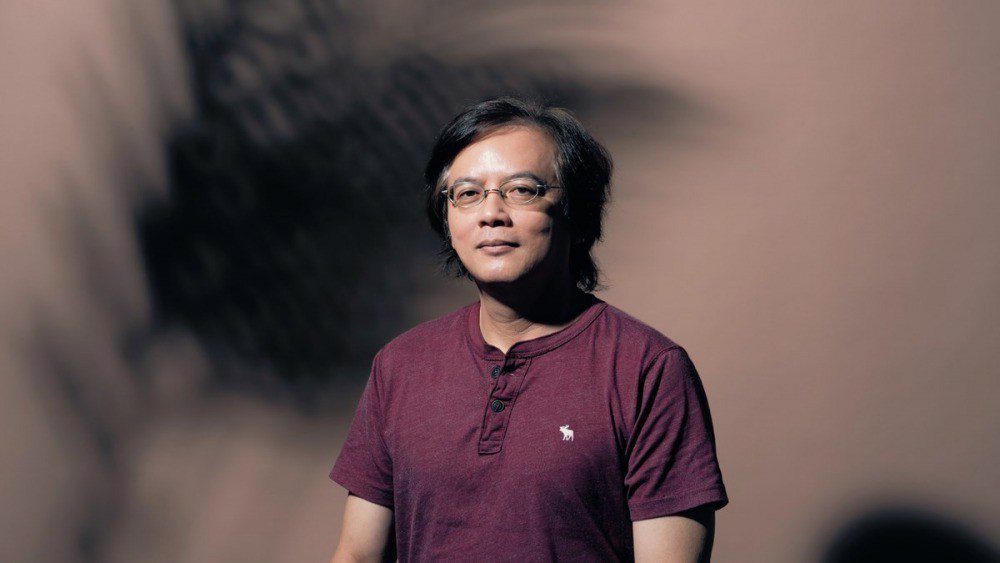

採訪結束後,進行拍攝時,張貴興聊起砂勞越的歷史,專注得旁若無人。問他要不要看攝影師拍攝的成果,他毫不考慮地拒絕了,對於鏡頭後自己的模樣,他顯得一點興趣也沒有。採訪前Openbook編輯部曾建議他穿西裝或襯衫,但他並不理睬。指了指身上的褚紅圓領鈕扣T恤,他說:「去見總統,我也穿這樣!」

(原文授權轉載自「Openbook閱讀誌」。)

|延伸閱讀|