從「被禁」到「解禁」:中國第六代導演與他們的禁片

疫情期間,經典電影重映成為重要的文化現象,中國導演婁燁2000年的作品《蘇州河》修復版,近日也將在台灣上映。

時隔20年重映有個好處,一是讓年輕一代觀看昔日神片,二是讓當年看過的觀眾重新審視經典在電影史的位置。例如,20年前看《蘇州河》的觀眾,可能先是看了「第五代導演」張藝謀、陳凱歌的作品,再接著看「第六代導演」諸如賈樟柯、王小帥、王全安、張元與婁燁等人的作品。多年之後,中國電影「第〇代」的說法是否繼續?第六代導演們20年來又是什麼樣的景況?

所謂的「第五代」「第六代」中國導演

談到中國電影,很多的印象就是「第五代」「第六代」的代際劃分,然而這種代際劃分從何而來?這個代際系譜的建立,就是從陳凱歌的《黃土地》(1984)與張藝謀的《紅高粱》(1988)先後在國際影展獲獎開始的。

1976年中國文化大革命結束,1978年年底確立改革開放路線,重新打開國門與國際接觸,《黃土地》所獲的雖非歐洲三大電影節的獎項,但足以在那個剛開放的時代裡贏得讚聲。接下來,《紅高粱》1988年獲得柏林影展金熊獎之際,更將人們情緒帶向最高潮。更何況1980年代是「文化熱」的年代,知識分子、藝術家站在時代的舞台中央,探問中國歷史如何表述。

《黃土地》、《紅高粱》與文化熱相互呼應,論者也開始為張藝謀、陳凱歌這批1980年代進入北京電影學院的導演們建立系譜、賦予地位。依照北京電影學院教授楊遠櫻影響深遠的文章〈百年六代影像中國:關於中國導演的譜系研尋〉的看法,中國六代導演的劃分是以主題與風格為基準,各代代表人物與風格是:

- 第一代:1910、20年代開創中國電影的鄭正秋、張石川等。

- 第二代:1930、40年代創立社會寫實風格的蔡楚生、孫瑜等。

- 第三代:1950、60年代追求社會主義語境表達的崔嵬、謝晉等。

- 第四代:1979年至80年代追求電影語言革命的張暖忻、謝飛等。

- 第五代:1980年代用影像表達民族寓言,將中國電影帶向國際的張藝謀與陳凱歌等。

值得注意的是,這個代際劃分當中,第三代開始即以北京電影學院為中心。第五代導演們在文革時期經歷上山下鄉,1980年代畢業於北京電影學院。緊接而來的第六代導演,則是1980年中期進入北京電影學院、1990年代開始擔任導演的一代。他們跟第五代導演一樣畢業之後進入國有片廠進行創作,但此刻一方面鄧小平1992年年底「南巡講話」確立全面市場化路線,在市場大潮下,流行文化取代了1980年代的文化熱,知識分子與藝術家退居時代的邊緣處。

另一方面,中國電影在1990年代處於低谷階段,國有電影廠甚至需要社會資金的投資合作拍片。在這樣的狀況下,第六代導演與國有片廠的關係若即若離,他們的身分需要放在國有片廠藉以維持社會保險,但國有片廠已較難提供豐碩的拍片資源,使得第六代導演或以拍攝MTV、電視劇謀生,或以透過自己的人脈籌資拍片。

遊走半地下狀態與國際影展的第六代

第六代導演所面對的社會現實,是全面市場化之後城市的快速發展。第六代的張元、王小帥、婁燁、賈樟柯等導演的電影鏡頭,也對準社會變遷下城市裡的弱勢群體與年輕人次文化。

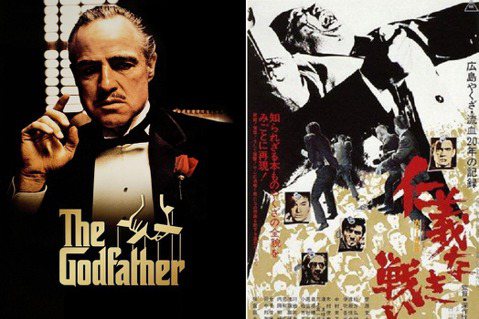

有趣的是,1990年代出道的第六代導演,恰逢後六四時代中國電影審查最嚴苛的時候,第五代與第六代導演多人留下「案底」。1990年代,致力追求民族寓言的第五代導演轉向禁忌的文革題材,剛出道的第六代導演則以鏡頭揭開城市華麗的外衣。面對嚴苛的電影審查,他們不約而同地把自己未經電影審查的作品,直接送去參加國外影展。

這段期間,第五代、第六代在國外影展獲獎不在少數;有趣的是,此刻也是參加影展的中國代表團退席抗議的時刻,1990年代此景屢見不鮮。對此,中國電影主管單位對這些導演下重手,第五代導演當中,張藝謀1994年的《活著》成為禁片,田壯壯更因1992年的《藍風箏》十年不得拍片,兩部作品都涉及文革。另外,電影主管單位對導演的處罰通常是三到五年不得拍片,田壯壯的十年確實是誇張的極刑。

至於第六代導演,他們的出道之作——張元的《北京雜種》(1993)、《東宮西宮》(1996);王小帥的《冬春的日子》(1993);婁燁的《週末情人》(1995)、《蘇州河》(2000);賈樟柯的《小武》(1998)、《站臺》(2000)等——都無法在中國上映。微妙的是,他們的作品雖然無法在電影院裡放映,但隨著城市化的發展,1990年代中後期大城市大學附近的咖啡廳與酒吧,成為第六代導演放映作品的重要場所,甚至導演們還會親自與大學生為主的觀眾進行映後對談。

此外,第六代導演出道之初遊走國際影展,他們也因此獲得海外的關注。2001年美國紐約大學電影系與哈佛大學東亞語言文化系於紐約林肯藝術中心主辨的「城市的一代」(The Urban Generation)影展,就放映了許多第六代導演的作品,「城市的一代」恰如其分地指出了第六代導演的電影主題。

大片時代裡第六代導演的沉浮

千禧年之後,第六代導演們持續以城市題材進行創作。王小帥的《十七歲的單車》2001年一舉摘下柏林影展銀熊獎,卻因無法通過電影審查無緣在中國上映。

這一年年初,中國加入WTO,依照中國對電影方面的承諾,將面對引進好萊塢電影每年20部的壓力。由於1990年代中國電影的不振,2002年一向高高在上的電影局領導,在北京電影學院與第六代導演舉行座談。會中,與會的北京電影學院教師張獻民朗讀包括賈樟柯、婁燁、王小帥等七人連署的聲明,該聲明要求開放電影審查,這一事件也被稱為「七君子事件」。

事件之後,2004年王小帥的禁映之作《十七歲的單車》易名《自行車》解禁上映,此舉象徵意義大過實質意義,因為盜版早已與遠遠流傳。此外,賈樟柯的《世界》(2005)也得以公映,這也形同賈樟柯解禁。賈樟柯自《世界》得以公映之後,他的電影基本上能夠重返中國影院,除了2013年關注弱勢群體問題的《天注定》再度無緣上映。

至於婁燁,2003年的《紫蝴蝶》雖獲上映,但接下來2006年的《頤和園》涉及六四事件未通過電影審查參加坎城影展,被廣電總局處以五年不得拍攝電影的禁令。2009年的《春風沉醉的夜晚》是禁令期限內的作品,自然也無法上映。

中國電影體制為因應加入WTO的衝擊,全面進行變革,原來只有16家國有電影廠擁有拍片權,但自2002年開始,民營公司可以進入製作、發行與放映的任何環節。簡言之,這是一個誰都可以拍電影的年代,以北京電影學院的代際劃分與創作主題來代表中國電影的作法,也漸漸失去正當性。

全面開放之後,伴隨中國經濟的發展,第六代導演所面對的課題,還包括電影資金充裕下在藝術與商業如何自持的問題。賈樟柯與管虎各有值得深思的案例。賈樟柯2008年的電影《二十四城記》(2008)是典型的賈樟柯風格電影,故事以一個國有工廠的改建為主軸,從三代廠花的人生經歷,帶出中國社會與城市發展的變遷。這個國有工廠的改建是真實事件,但弔詭的是,這部電影的資金恰好來自改建這個國有工廠的房地產商,國有工廠改建的樓盤也以二十四城命名。一向以鏡頭對準弱勢群體的導演和房地產的合作讓人錯愕。

至於管虎,他拍攝電視劇多年後重執導演筒,《鬥牛》(2009)與《殺生》(2012)都是讓人驚豔的作品。然而,聲名累積之後,他得到更多的資金拍攝商業電影《廚子.戲子.痞子》(2013)。這部電影評價甚低但票房卻大獲全勝,管虎自己說了一句耐人尋味的話,「這部戲想試試商業電影,沒想到第一天就把這倆(《鬥牛》與《殺生》)超了,能不心酸嗎」?第六代導演也必須面對大片時代裡,爛片充斥、大眾品味變化的無奈。

賈樟柯面對的問題是資本,管虎面臨的問題是大片時代裡觀眾的品味變化,兩人面對著中國電影的劇變。倒是婁燁,一路走來就像是個任性的導演,任性非貶義詞,而是導演順著自己的藝術家心性之意。藝術家愛自由,即便被禁拍電影之際,他也偷拍了《春風沉醉的夜晚》,一直到2012年的《浮城謎事》才得以上映,上一次獲上映的電影已是九年前的《紫蝴蝶》。但一般來說,《紫蝴蝶》很少被視為婁燁的代表作系列作品。

不過,電影審查要求《浮城謎事》剪去性愛與暴力的部分,不滿的婁燁索性去除自己導演的名字表示抗議。接下來的《推拿》(2014)與《風中有朵雨做的雲》(2019)才算安然上映。一個北京電影學院畢業的第六代導演,堅持藝術家愛自由的本性拍電影,一直要到將近50歲,自己的作品才能接續上映,這突顯中國電影審查的荒謬。

雙身手法下的城市幻象

那麼,我們要怎麼來看婁燁2000年的作品《蘇州河》?

20年前,面對城市的快速發展,第六代導演不約而同以「雙身」與「指認錯誤」的手法來表述城市現象。王全安的《月蝕》(2000),主題是北京相貌相同的兩位女性截然不同的生活:一位過著中產階級少婦、衣食無虞但精神空洞的生活;另一位則是立志成為演員,但實際上僅是在簡陋歌舞聽裡表演的底層藝人。

張元的《綠茶》(2003)裡,姜文飾演不斷相親找對象的男主角陳明亮,最終,他找到古板的比較文學碩士生吳芳(趙薇飾)。然而,在夜總會裡,他卻看到與趙薇面貌相同的鋼琴演奏者朗朗。雙身手法,展現主角不同命運與社會處境的對照;指認錯誤或難以辨認,則意味著在城市茫茫人海裡失去辨識能力——這些都因城市快速發展而來。

這不難讓人想起德國電影評論者克拉考爾(Siegfried Kracauer,1889-1966)對卓別林的《淘金記》的評論,他藉影像中小屋四面牆上的鏡子裡都是卓別林、卻分不出哪個是真正的卓別林一幕,比喻現代人失去指認能力的困境。

《蘇州河》也是雙身的手法,婁燁的雙身手法表達了什麼樣的城市想像?這和後來的作品有沒有一貫之處?這是20年後看《蘇州河》可以細細品味的。