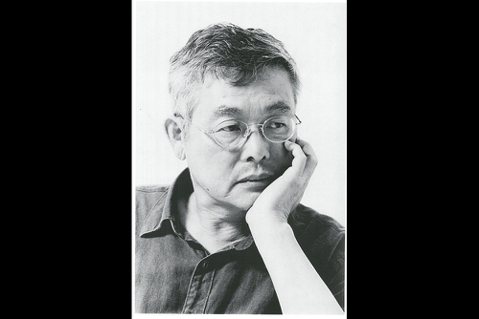

向陽/我心目中的楊牧,是根植臺灣的文學巨樹

(※ 文:向陽,作家)

國立東華大學「楊牧文學研究中心」日前舉行揭牌儀式,我當天有事,未能前往花蓮參加盛會,向楊牧先生賀喜。事後看報導,知道當天儀式由楊牧親自揭牌,他致詞時表示:「自己一生研究別人,像是世界文學家但丁、杜斯妥也夫斯基、川端康成等,也研究花蓮的木瓜山、立霧溪,研究透徹又完整,然後為山、為水寫詩。沒想到有一天會成為被研究的對象。」看完不禁莞爾。

楊牧先生過謙了。1940年出生於花蓮的他,1955年就讀花蓮中學高級部時,年方15歲,就開始以筆名「葉珊」發表詩作;1960年還是東海大學歷史系一年生,就已經由藍星詩社出版了他的第一本詩集《水之湄》,並主編《東風雜誌》,當年9月轉入外文系就讀;1963年1月,大四下,再由藍星詩社出版第二本詩集《花季》;1966年,由文星書店出版《葉珊散文集》和第三本詩集《燈船》,受到讀書界的喜愛。

60多年來他的創作生涯繁複多變,但從未間斷,詩與散文並茂,間及評論,都蔚為繁花,已超過50餘種。他曾先後獲得吳三連獎、國家文藝獎、美國紐曼華語文學獎、馬來西亞花蹤文學獎及瑞典蟬獎之肯定。他的文學創作成就,早已是被研究的對象了。

文學創作成就之外,楊牧先生在學術與教育領域也頗有建樹。1964年他赴美就讀愛荷華大學詩創作班,兩年後取得藝術碩士學位,隨即進入加州柏克萊大學,受教於陳世驤,於1970年以《詩經》研究取得比較文學博士學位,方過而立之年的他此後即在美國任教,長達30年。

1995年他返臺協助東華大學成立人文社會科學院,次年擔任首任院長,引進全國首創的駐校作家制度,也開啟了東華大學旺盛的文學創作活力;2002年他受聘為中研院中國文哲研究所特聘研究員兼所長,四年後卸任。他的學術成就也備受肯定。

如果說楊牧先生還有什麼未獲應有的重視之處,那大概就是他致力於臺灣文學傳播的這一塊吧。1970年,當臺灣的出版界還停滯於固有的文藝創作和翻譯小說出版模式之際,他和林衡哲醫師合作,為頗受臺灣讀書界喜愛的志文出版社編選「新潮叢書」,引領臺灣出版界重視文史哲新知識的新風潮。

1975年回國擔任臺大外文系客座教授一年,受《聯合副刊》主編馬各之託,為聯副主審現代詩來稿,拔擢戰後代青年詩人,大量刊登他們的詩作,為其後的臺灣現代詩發展栽培生力軍、帶來全新氣象。

1976年他與中學同學葉步榮、詩人瘂弦、生化學家沈燕士共同創辦洪範書店,為臺灣的文學出版帶來正向影響,與純文學、爾雅、九歌、大地等出版社被譽為「五小」,締造了1980年代臺灣文學出版與閱讀的高峰紀錄。這一個部分,是歷來楊牧研究仍有不足之處,或許值得甫成立的「楊牧文學研究中心」和學界進一步探討吧。

一、

高中時期我就已是葉珊詩與散文的愛讀者,《水之湄》、《花季》、《燈船》和《葉珊散文集》,這些楊牧「葉珊階段」具有浪漫主義情懷的詩文,給了我美麗的想像和意象的啟發,也供我不斷琢磨自己不成熟作品的鏡照。至今我仍然記憶深刻的是他寫於1964年的這首〈給時間〉:

告訴我,甚麼叫遺忘

甚麼叫全然的遺忘——枯木鋪著

奄奄宇宙衰老的青苔

果子熟了,蒂落冥然的大地

在夏秋之交,爛在暗暗的陰影中

當兩季的蘊涵和紅豔

在一點掙脫的壓力下

突然化為塵土

當花香埋入叢草,如星殞

鐘乳石沉沉垂下,接住上升的石筍

又如一個陌生者的腳步

穿過紅漆的圓門,穿過細雨

在噴水池畔凝住

而凝成一百座虛無的雕像

它就是遺忘,在你我的

雙眉間踩出深谷

如沒有回音的山林

擁抱著一個原始的憂慮

告訴我,甚麼叫記憶

如你曾在死亡的甜蜜中迷失自己

甚麼叫記憶——如你熄去一盞燈

把自己埋葬在永恆的黑暗裡

對年輕的習詩者來說,這首詩帶有迷人的、意象繽紛但又曖昧的魅力,半是因為它的意象,通過紛沓而至的象徵與譬喻,當時的葉珊以「枯木鋪著/奄奄宇宙衰老的青苔」和「果子熟了,蒂落冥然的大地」兩句譬喻甚麼是「全然的遺忘」;緊接著「化為塵土」、「花香埋入叢草,如星殞」到「一百座虛無的雕像」這一串繽紛的意象,都用來譬喻首句的「什麼叫遺忘」。

詩的最後,則以「什麼叫記憶」作為對照,譬喻記憶是「如你曾在死亡的甜蜜中迷失自己」、「如你熄去一盞燈/把自己埋葬在永恆的黑暗裡」——這些大抵來自生活中常見的自然意象,因為詩人的絕妙安排而再現了「時間」的可感。從死到生,從生到死,形成循環(或是「宇宙」),而「遺忘」和「記憶」也就一如死與生之難分難離。生生死死,分分合合,無始無終,所謂時間,此之謂也。

當時高中生的我並未能體會這麼多,但這首詩卻一直迴繞於腦海中,直到1975年我大二時開始認真於詩的創作時還難以忘懷這些句子。1975年是我嚴肅對待詩創作的第一年,開始向各個詩刊、副刊投稿。

這年8月,楊牧先生回臺,在臺大任教,但我並不知道聯副請他選詩,我將新寫的一首情詩〈或者燃起一盞燈〉投給聯副,很快就被發表了,並且將我的筆名以簽名式登在報上,這是對一個新人最大的鼓舞了。這首詩的關鍵詞「燃起一盞燈」,於今看來,應該是對〈時間〉「熄去一盞燈」的化用吧,原來我早在潛移默化中接受了楊牧詩作。

楊牧為聯副選詩,有一個很明顯的傾向,或許是他回臺任教的關係,讓他接觸到1950年代出生的戰後世代詩人,但更重要的是,他以詩人之眼,敏銳地看到了正在崛起的新世代的身影,儘管仍然稚嫩,他不吝於給予掌聲、不吝於伸出手來拉拔。

他選詩的一整年,聯合副刊出現了不少當時開始寫詩的校園詩人作品,如楊澤、羅智成、陳家帶、陳黎、陳義芝……,他的慧眼,果然助燃了戰後代詩人的創作的火花,一時之間,詩壇新銳大量在聯副登場。

楊牧的作法,無形中使得與他同世代的詩人作品無法順利、快速登出,他應該承受了不少抱怨才是;從詩史的角度看,其後後浪一般襲來的新世代,翻轉了以超現實主義為宗的前行代詩風,應該也與楊牧選詩的「推波助瀾」有相當重大的關聯。

多年之後,我在馬各寫的文章中,看到他請託楊牧幫忙決定刊登詩稿的回憶,才曉得當年聯副刊出的詩作,都先經由楊牧審閱,我在那一年中發表於聯副的詩作,原來他就是第一個讀者,也是第一個裁判員啊。

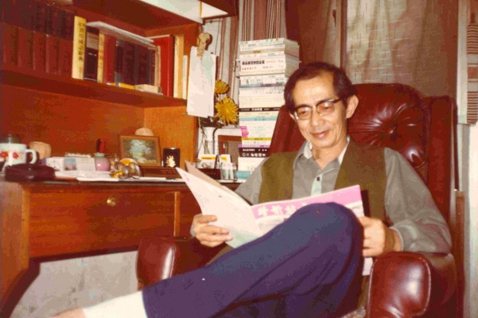

再時隔多年,約莫是楊牧回到東華大學任教之後,有一天我到他臺北住家訪他,談到1975年舊事,他很興奮地說:「向陽,我還有當年剪報,等我一下。」接著回書房拿出一本剪貼簿,貼的不是他的詩,而是當年經他篩選,刊登於聯副的戰後代詩人的作品。

他眼中發亮,一一指點剪貼簿上的作品,「這是楊澤的、這是羅智成的……這是你的……」。時序已進入21世紀的那個午後,我眼前坐著的,恍惚就是30年前揀選詩稿的楊牧。

二、

1975年的楊牧,35歲,英姿風發,創作力豐盛,深受大學校園詩人仰慕,在這之前,他已推出的詩集《傳說》(1971)、評論集《傳統的與現代的》(1974);在這之後,他一連出版詩集《瓶中稿》(1975)、散文集《年輪》(1976)、散文集《柏克萊精神》(1977)、詩集《北斗行》(1978),結集第一階段創作的《楊牧詩集(1956-1974)》(1978),以及詩集《禁忌的遊戲》(1980)、《海岸七疊》(1980)均備受喜愛。

他順利地從筆名「葉珊」更易為「楊牧」,成功地從一個浪漫主義者轉型為具有古典與現代相融、抒情與批判並存的詩人,而無違和之感。他寫的詩,如〈十二星象練習曲〉、〈讓風朗誦〉、〈瓶中稿〉、〈林沖夜奔〉、〈孤獨〉、〈熱蘭遮城〉、〈帶你回花蓮〉、〈有人問我公理和正義的問題〉等,更是傳誦至今,已成經典。

1982年我主持的《陽光小集》詩雜誌發信給44位戰後代青年詩人,票選心目中的十大詩人,42歲的楊牧在28張有效票中得23票,僅次於余光中(26票)、白萩(24票),十大詩人上榜者也以他最年輕。就細項看,他的詩作,結構和語言駕馭兩項都高佔鰲頭,意象塑造僅次於洛夫,音樂性僅次於余光中,影響力也僅次於余光中。這個票選活動只是參考值,無關於楊牧詩藝,但已可見出他在戰後代詩人心目中的重要性和高度影響力。

由於楊牧先生長年在美國任教,我真正和他見到面,應該是他於1983年再度返國,在臺大外文系擔任客座教授之時。在我模糊的記憶中,他相當寡言,似乎不易親近,多次見面後就不再有這種感覺,儘管談話無多,他對後輩如我的關懷仍可從眼神中看到。他鼓勵我要持續寫詩,對我大學年代發表在聯副的詩還記得,也問我臺語詩是否繼續在寫?

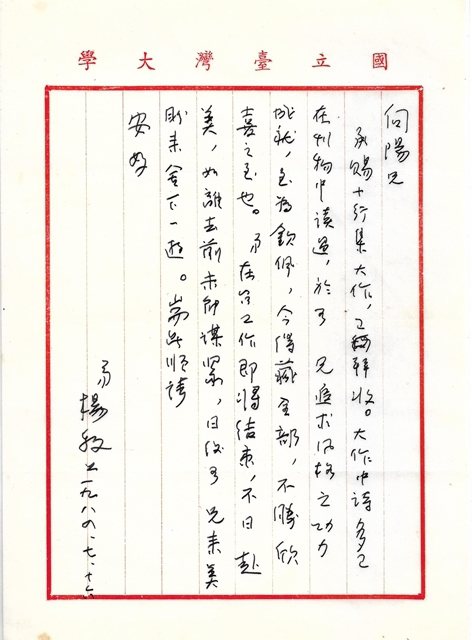

1984年7月,我將從1974年開始創作的十行詩輯為《十行集》,由九歌出版,拿到書,就寄了一本給楊牧先生,很快地收到他的回信:

承賜十行集大作,已拜收。大作中詩多已在刊物中讀過,於吾兄追求風格之功力成就,至為欽佩,今得藏全部,不勝欣喜之至也。弟在臺工作即將結束,不日赴美,如離去前未能謀聚,日後吾兄可來美,盼來舍下一遊。

這信寫得太客氣了,字裡行間的關愛則讓我感動。我的十行詩,最早的一首有意識的書寫是〈小站十行〉,寫於1976年3月,獲刊於同年7月31日聯合副刊,正是楊牧先生為聯副選詩之時,十行詩的被採用,堅定了我朝向新格律之路的試驗,方才有這本《十行集》的付梓。我以虔敬之心寄呈詩集,意在表達對前輩提拔後進的感謝罷了。

信末提到如赴美可到「舍下一遊」一事,以我當時在報社的工作,則不敢痴想。沒想到接信第二年,我接獲聶華苓女士來信,邀請我前往愛荷華大學參加「國際寫作計畫」而成行。我與小說家楊青矗於1985年8月底同行,在愛荷華這曾是楊牧修碩士階段的母校生活了三個月,聊天時,聶華苓大姊偶會笑談當年楊牧在此求學的點滴,倍感親切。

結束邀訪計畫之後,回國途中,我和青矗兄安排了美西之旅,其中一站到西雅圖,夜宿時在華盛頓大學修讀博士的陳芳明家中,次日前往華盛頓大學為臺灣同學會演講。

講後,芳明兄問我要不去看楊牧?我當然欣喜答應,於是在他帶領下,與方梓一起進入楊牧先生的研究室。楊牧先生看到我們前來,相當驚喜,我們聊了一些臺灣時局的事,敘舊之後,他要我稍等,隨即站起來,從書架中拿出一本蘇格蘭傳教士杜嘉德(Carstairs Douglas)編於1873年的《廈門音漢英大辭典》(Chinese-English Dictionary of Vernacular of Spoken Language of Amoy),表情慎重地對我說:「你寫臺語詩,這本辭典或許用得到,送給你。」

30多年過去,我一直記得當天在研究室的這幅畫面。這本書是研究廈門音閩南語必備的辭典,甚為厚重,我從楊牧先生手上拿下厚禮,竟啞口不知如何謝他,只是頻頻點頭。出國前,報社為我出版的臺語詩集《土地的歌》,來美前雖帶了幾本,到西雅圖已經沒書了,也無以還贈,就這樣匆匆告辭。

回臺的飛機上,想起出道以來楊牧先生對我在詩的道路上的指引、提攜,都以不著痕跡的方式出之,十行詩如是,連我孤獨嘗試的臺語詩也如是,機窗外浮雲落日,竟有天地至美之感。

1998年吧,有一天我接到洪範書店葉步榮兄來電,說洪範希望出版我的詩選,讓我大感意外,細問之下,才知這是楊牧先生提議、交代的。洪範書店並不輕易為詩人出版詩選,我的詩能獲洪範垂青,讓我倍感喜悅,因此更不敢造次,直到次年才將書稿交出,由洪範於9月出版了《向陽詩選》,封面使用我自刻的版畫〈平埔母子〉,書封摺頁的內容簡介則出於楊牧先生之手:

詩人向陽以融合傳統與鄉土,兼現代感知和寫實,自闢蹊徑,蔚成風格。本書為向陽20餘年詩創作之選萃,由詩人自訂,收己出7種詩集之精華及近期新作。向陽詩藝繁複多姿,其情采、聲韻,均有可觀;讀其詩,最能感受一特定時代中,才具、有情的知識份子如何感慨、批判,繼之以文學心靈之認知與提昇。

楊牧先生如此一路厚愛拔擢,真讓我感銘於心。

三、

1999年3月,《聯合副刊》評選「臺灣文學經典三十」公布,在入選的30本經典中,楊牧橫跨散文與新詩兩文類,有兩書入選,一是散文集《搜索者》,一是詩集《傳說》。儘管這個活動在當時曾經引起爭議,但楊牧的詩和散文並茂的成就則屬公論。

活動後,聯副為30本書舉辦「臺灣文學經典研討會」,陳義芝兄囑我為《傳說》撰寫論文,我以〈樹的真實:論楊牧(葉珊)《傳說》〉為題寫了近萬字,在細看年輕時閱讀的時集《傳說》之後,從符號學的取徑切入,發現年輕時以為至柔美、至浪漫的楊牧的詩,連同他的散文,其實別有深沉的寓意,我在文末這樣說:

楊牧喜於用樹自喻,一如他的擅長採取寓言和比喻,前者寄寓幽情,後者喻依天地景象。他的詩,和他的散文,交錯的紋理中,透露了他的生命和認同的聲音,也顯應著他來自的土地和歷史的色澤。身為一個寫詩的人,我在展讀葉珊時期的《傳說》的過程中,先是看到一棵無以名之的樹,帶著甜美的隱晦,「一排鐘聲/童年似地傳來」;繼而發現這樹,枝葉井然、自然,根植在臺灣的大地上,絕無半點隱瞞。

沒錯,對照1986年之後他出版的詩、文集,如詩集《有人》(1986)、《完整的寓言》(1991)、《時光命題》(1997)、《涉事》(2001)、《介殼蟲》(2006)、《長短歌行》,特別是他的自傳散文集《奇萊前書》(2003)和《奇萊後書》(2009),其中透露的,不就是他一以貫之的「生命和認同的聲音」?顯映的,不就是他所來自的「土地和歷史的色澤」嗎?

我心目中的楊牧,是根植臺灣的文學巨樹。

(原載2019年1月1日《文訊》399期,頁131-137。本文摘自《寫真年代:臺灣作家手稿故事3》,更多內容請參本書。)

《寫真年代:臺灣作家手稿故事3》作者:向陽出版社:九歌出版社出版日期:2020/04/01