帶病生活(五):挑戰體制的康復之家,如何成為支持住民的生命綠洲?

原編按:在多多益善的【精衛修法】系列追蹤報導後,【帶病生活】系列欲呈現的是臺灣(相對於龐大的精神障礙需求來說)極其稀少的NPO社區服務模式,包括入家工作、精神障礙會所、勞動就業、社區居住等。

相比於藥物、病房、療養院等醫療對待,這些協助精神失序者邁向復元,讓人能與疾病和解、與社會共存的社區服務長年為人所忽略。然而生活在我們身邊、鄰里間的精神病人數,卻是醫院收治病人的5倍。

此外,根據世界銀行統計,全球高收入國家每人享有的精神衛生預算,換算新臺幣為2380元,其中56% 用在非醫療的社區支持。然而在臺灣,不僅每人享有的預算只有國外約一半,其中還只有7%(89元)投入社區,僅占國外的1/8。

期望多多益善的【帶病生活】系列和紐約降落傘計畫、多倫多精障快遞公司、加拿大 ACT 計畫等國內外整理報導,能讓你我更理解精神疾病相融於社會的各種樣態,也讓社區服務無論在資源預算、9月初的精衛修法與你我生活周遭,都能得到認同與支持,緩解臺灣沉重的精神醫療與精障家庭負擔,消解社會的恐懼與汙名。

小學三年級發病,我九歲。後來國中休學,外面上班,生產線阿,作業員(都做過)。後來賺了錢再重讀,畢業再工作,那時候高中還要考呢!高中畢業,我最高學歷。我讀兩年,住校,第三年校外實習。

我家在新莊,住十多年,後來搬到土城二十多年。現在在演慈(康家)也住了快十年了吧。現在52歲,我爸媽過世第12年了。我爸是中校退伍,一退役就開計程車,後來媽媽也去開。爸爸後來心肌梗塞。

我爸媽晚年也都(跟我一樣是)思覺失調,照顧起來很累啊。高中畢業後我就自己住,我弟弟幫我付房租,這裡的住宿費也是弟弟幫我繳的,他現在有小孩了。(我)那時候沒有發病的時候,在家裡。我會做立體鐵雕,會採昆蟲標本,畫變形金綱。

我(現在)常常有空的時候,吃完飯會擺一張桌子,有空的時候,自己坐在那邊畫圖,去想那個變形金鋼怎麼樣畫出來。再想角色卡,再想背景資料怎麼寫,都要去想耶。都不是看書抄的,不是看書抄的喔,不是,沒有。

我(之前)在○○康家住了沒幾天,病情不穩,那裡有個李老師(工作人員),是男生,很兇。我住不到一週,很短啦。那裡是封閉式的,有兩道門、到處都監視器,有專門的廚房人員煮飯,規矩很多喔。李老師很兇很壞。

我弟後來幫我找到演慈,住院的時候康芸就來看我了。我第一次住院是榮總,住幾個月,後來住八里療養院,我在八里受訓,有拿到蛋糕和西餐丙級證照,還有受訓過網板印刷。住久了就被趕出來,不能占床位太久阿,就去住仁濟醫院,國北(三總北投分院,即過去的國軍北投818醫院)也住過。

我喜歡住這裡(演慈),出去?我不想,不想,不會想一個人去外面住。這裡至少有醫療資源,而且跟大家都熟了不會想離開。我現在都滿穩定的了,國北的藥還有在吃,其實榮總的藥比較好。現在疫情,外面幾萬人(確診)啊,我們這裡也有。

就這樣,我要去幫我室友洗澡了。我室友是唐氏症,唐氏症。我幫忙照顧他啦,有一點零用錢。(摘自演慈康復之家住民,很會畫變形金鋼的徐宜文訪談)

「康復之家」(康家)是臺灣主流的精神病人「住宿」機構,也是服務量最大的「社區」精神復健設施,截至2021年全臺共計166間,總計可服務量超過七千人。此專題系列第二篇的「復健中心」同心圓,則是「白天」精神病人可按時報到的地方,但同心圓和本篇的演慈康復之家,都是臺灣精神復健機構中,極為社區化的異數。

演慈康家創辦人羅美麟自幼家中赤貧,二戰後父母因二二八全家逃難至花蓮墾山。父親不善營生,母親目不識丁,羅美麟四歲開始就跟著母親入山砍柴,六歲開始照顧弟妹。他後來在碩士論文中形容自己是「來自野地的生命」、「從社會底層努力活過來的人」。

成長過程中,羅美麟常在村裡看到「怪怪的人」,終日瘋言瘋語,卻跟村民相安無事,還能一起工作。1972年退伍後,他一度陷入精神失序,後來舉家搬遷至臺北。羅美麟的母親含辛茹苦養大五個孩子,大半輩子歷經磨難、幾度過勞病倒,晚年篤信佛法出家,法號「演慈」,種種原因成為他1997成立「演慈康復之家」的由來。

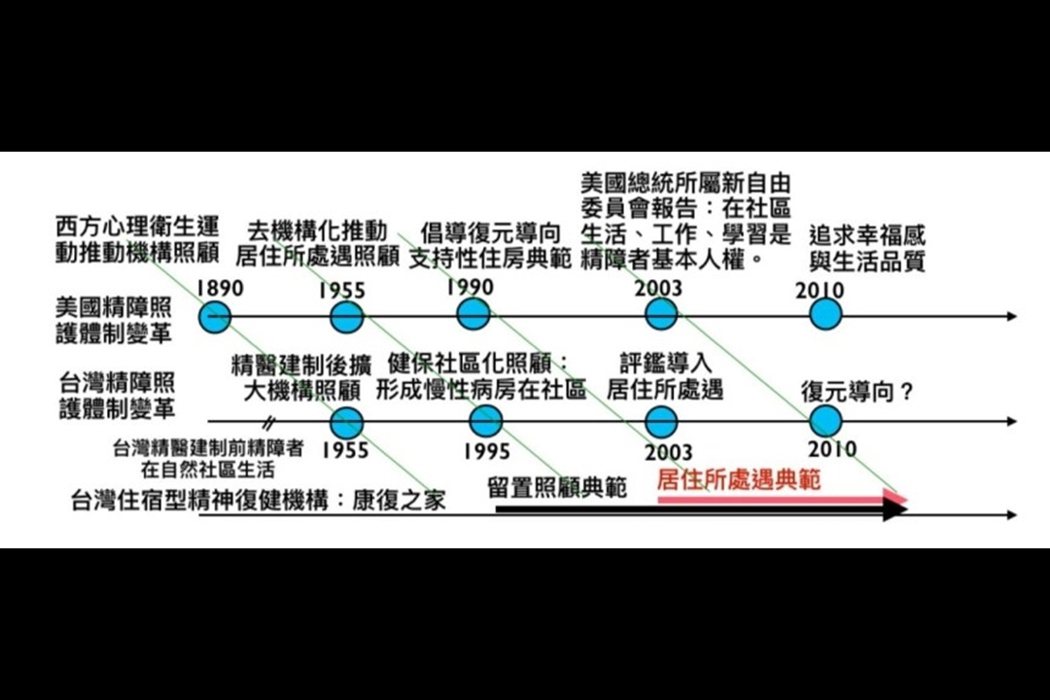

彼時的臺灣,有太多在慢性病房(療養院)與世隔絕數十年的瘋人,在長年的規訓下早已如行屍走肉又無處可去。康家模式在90年代自美國引進時,原本的概念是「中途之家」(halfway house),希望成為這些病人重返社會的過渡性據點。

然而,社區型的理念與服務,進入臺灣卻被劃歸進醫療體系、資源由健保給付。數十年來因此從空間設計、日程安排、評鑑指標到專業人員背景要求,處處延續病房管理邏輯。許多病人如同住在療養院時一樣封閉、功能退化,根本無法重返社會,一度被譏為「慢性病房在社區」。

2003年健保給付大幅調高,更吸引大批醫療集團和有資源的醫事人員進場。部分康家負責人不僅手握數十間機構盈利至今,還協助自家集團「調節床位」、成為慢性病房的後送單位,自成一個更封閉的系統,被學者稱為「福利連鎖店資本集團」。

康家的發展在臺灣偏離國際理念,喪失原本作為精神病人「生命中途」的意義,甚至出現打罵、監禁、性侵等情形。然而,若要探究一個社區據點卻孤立於社區之外、以醫療的標準來管理究竟哪裡不妥,一個活生生的例子,其實正是演慈康復之家本身。

曾經的評鑑優等生,差點被勒令關閉

在2003年康家正式導入醫療管理模式後,剛開始的頭十年其實並非毫無進展。醫療標準大幅提升了整體環境設施,杜絕了許多如龍發堂一般環境惡劣、不人道的機構。

就連演慈康家創立初期,也花了很多年在解決住民的體臭、口臭、四處便溺等衛生問題。事實上,直到今天,因為疾病症狀、嚴重的藥物副作用與生活飲食等關係,惡臭常是許多人踏進康家的第一印象。

當時的演慈,延續慢性病房的照顧思維,是羅美麟口中典型的「全控機構」(工作人員對住民擁有完全的支配權)。所有住民身在其中與世隔絕,日常經營重點是安全與危機防護、重視門禁和出入管制。出院病人身在其中,就跟身在慢性病房一樣「熟悉」。

日復一日,時間以「餐」為單位流逝,早餐吃完等午餐,午餐結束等晚餐,中間定時排隊服藥,下午被手工藝和休閒課程塞滿,偶爾放風讓住民抽菸。除此之外幾乎足不出戶,生活毫無想像與目標。

然而這樣的演慈,卻連續多次拿到評鑑優等。羅美麟的女兒羅康云當時身為社工系畢業新鮮人,十多年來跟著父親見證住民的轉變,感受很深:

我們(評鑑)總是拿第一名,聽起來好像很棒,但每個人看起來真的沒有比較好。一直到後來有了以住民為主體的概念,才在大家臉上看到光芒。

2000年初,上篇提到的紐約「活泉之家」與美加澳的社區工作理念,被政大教授王增勇等學者和幾個民間團體引進臺灣,重新將精神病人從一個「被管理」的角色轉向為「使用服務的主體」,讓羅美麟深受衝擊,促使他開始在機構現場實驗另一套完全不同的社區融合模式。這種「反骨」導致他們在2013的臺北市衛生局考核中,和評鑑委員爆發衝突。

那年的評鑑讓演慈從一個按表操課的模範生,被打為「不合格」機構,眼看著就要被勒令停業,令所有人大受震撼。雖然後來申訴覆評成功,卻刺激當時高齡已六十餘歲的羅美麟拿起女兒的教科書、自修社會工作,五年後取得政大社工所碩士,並以239頁的論文重新梳理臺灣康復之家的發展脈絡,以及醫療管理和社區工作的價值衝突。

從疾病管理到住民主體

相較於醫療管理模式由各路專家「以疾病為中心」,演慈多年堅守的核心價值是「以住民為主體」——從住民的視角出發看見他們真正的需求。演慈在機構裡設有WIFI、鼓勵大家使用手機、與外界連結,每個床位裝上能完全拉起的隔板,創造隱密的私人空間。演慈的大門即使在疫情期間也沒有森嚴的門鎖,只有能輕易出入的車道拉門,需要的人只要報備一聲就能自由進出。

一日三餐(如同此專題系列第二篇的同心圓和第四篇的會所模式),住民們都會共同備餐煮食,在過程中學會合作、鍛練彼此的生活能力。事實上,面對許多從療養院茫然轉出的精神病人,煮食共餐常是將他們從萎靡中喚醒最有效的方式,因為「每個人都會餓」,享受一頓色香味俱全的好料是人類最原始的動力。

在一般按表操課的康家,除了每天下午會用課程排滿,時間到就起床、睡覺,每日監控服藥、做藥物管理,三餐還以外訂團膳或外聘廚工為主,因為廚房裡的菜刀、瓦斯、高溫都被認為是危險物品,不能讓精神病人接觸。

嚴格的門禁管制更是基本。在醫療管理模式中,「會亂跑」的住民被認為有可能失蹤或侵擾社區空間,最好大家的行動力都越低越好,許多康家甚至禁止上網、使用手機或添購個人物品(例如音響)。這些要求對一般急性發作期的病人來說乍看合理,對於病情早已「慢性化」的住民來說卻只會削弱生活能力,讓人在封閉之下愈加退化。

「有幾年他們甚至要求我們晚上要去巡房呢!你好好的在家裡睡覺,有人每半小時去看你還有沒有呼吸,不是很奇怪嗎?」羅美麟說:「那人家在睡覺,你難道要敲門進去嗎?當然只能直接進出。但那是人家的房間啊,工作人員進去都要敲門的,你怎麼能隨便闖進別人房間?」

「病人管理」和「住民主體」的價值歧異不斷在這些日常細節中衝撞,也因為管理方式和其他康家很不同,必須在收案前就和個案、家屬充分溝通,說明演慈在門禁和通訊上如何進行開放式管理,能夠接受的才選擇入住,有時因此被批評是「專挑好照顧的病人才做得起來」。

然而,所謂「不好照顧」的病人,放在其他情境中來看,卻也可能是「過度管理」的結果。如今大多康家面對住民的症狀,仍以藥物為主要解方,一壓不住就直接送住院——即使許多起伏都只是一個人在環境變動時會有的自然反應,例如新的住民加入形成新的團體動力等。

以臺灣現行的法規和病房狀況,只要住院至少就是一至三個月起跳,許多人因此即使入住康家,也無法打斷這樣反覆住院、中斷生活的循環。長年以來追求一個穩定生活而不可得,看起來就像永遠在發病。

然而在演慈,失序的人不是沒有,而是獲得更大的包容,這些包容來自工作人員,更來自其他住民。「因為長期像家人一樣生活,我們能夠了解每個人的狀態,知道他現在可能只需要冷靜的協助就能度過。」羅康云說:「我們也能從他的習慣、眼神或某些前兆,來判斷對方雖然開始『怪怪的』,但還不至於出現自傷傷人、必須送住院的情況。」

羅康云舉例說明,為什麼那些醫療模式所擔心的事,在演慈的文化下能夠被消解:

我們知道阿平不舒服的時候會勒著自己的脖子說想死,但其實讓他去附近運動一下就會舒服很多,不需要去掛急診打針;我們也知道小志在發狂時會需要睡覺來冷靜、阿華激動時會口出惡言,但不理他一陣子就會好,恢復之後也可以講道理。

你不用把所有的危機狀態都視為「發病」。我們能夠協助他們在症狀出現時,取得周遭同儕的同理與包容,等他們恢復後,再請他們自己去跟被冒犯的同儕道歉、修復情誼,我們也可以幫忙解釋。當雙方都能做到同理,衝突就能化解。

社區復健三大角色,發現生命中的綠洲

如今的演慈,置身其中不僅環境毫無異味,小花園裡綠意盎然,晚餐時分聞得到陣陣飯菜香。住民們在其中學習自己的「家庭角色」——所有人分工打掃、洗菜切菜,一起維護生活空間、重新理解家的意義。

當大家開始有動力起床,下一步是要讓他們願意外出。羅美麟如同「同心圓」的孫德利,堅持人必須在「真實」的生活情境中學習(而非關起門在課堂裡學)。他因此取消了機構裡行之有年的各種職能訓練課程,轉而積極向外開發住民的「志工角色」,包括社區清潔、到環保站幫忙、到老人機構表演、陪坐輪椅的長輩外出等。

除了志工,另一種核心的「職業角色」包括外出做舉牌零工、到醫院做清潔,或是去派報、洗車等。有些住民連舉牌都沒有力氣撐完整個班,大多工作需要由演慈出面承接,協助訓練或職務再設計。如此當住民精神狀況不穩、體力不佳時,就能由其他住民接手,或讓同儕成為「輔具」般的支持,共同完成任務。

「例如有人雖然體力不好,撐不完一整天,但他知道怎麼抵達舉牌地點;另一個人雖然有認知障礙、不會認路,但他有體力可以輪班,他們就可以合作完成一整天的舉牌任務。這樣不僅有人陪伴、報酬平分,也能累積最重要的信心。」羅康云說:「因為這樣,那些大家看起來不可能去工作的人,竟然也有機會靠自己賺到錢。久而久之甚至能一個人前往,自己單挑一支牌了。」

為了這些買菜備菜、當志工或外出工作,演慈也會帶著住民學坐公車、拓展生活圈,從而了解社區環境。過程中有人會在外面隨地便溺,有人會大吼大叫、流口水、亂拿東西吃,奇異的挑戰族繁不及備載。羅美麟因此形容這些願意接納住民、和演慈培養出情誼的社區單位猶如住民生命中的綠洲:

一個熟悉友善、可以常去的社區據點,對走不出去的住民來說,彷如支撐生命的沙漠綠洲。康復之家和這些據點之間,來回必然要經過有如沙漠死域般,令人生畏的陌生地帶,要在哪裡轉車、要搭幾號車、從哪裡搭到哪裡、哪裡可以上廁所,都是必須克服的困難。

去到要去的地方、找到回家的路,對這些長期被疾病困住、走不出去的人來說,沒有生病經驗的人很難理解他們的困難、焦慮與不安。

從北投到內湖途中,會經過美麗華摩天輪,可以搭配增廣聞的輕鬆遊方案,相邀某日前往一遊。等沿途一一摸熟了,北投到內湖就連成了一個友善的綠洲帶,他們的生活圈就擴展出去了。幾年下來,整個大臺北地區北至汐止、南至林口,都成為他們熟悉的一日生活圈。

羅美麟也在受訪時重申:「醫療管理模式把機構當成一個復健治療的場所,但其實康家只是一個要進入社區的根據地,是一個探索社區的出發點。康家加上整個社區,才是真正的復健治療場域。服務應該落在機構裡和機構外,才是真正的復健方案。」

有些住民在這些漸進式的訓練後,甚至可以進入競爭性的職場,從事電腦、保全、髮廊等工作。「疫情之前,我們下午通常只剩二、三個住民在機構裡,其中三分之一都有固定的正職工作,週末也有半數以上住民會出去工作。」羅康云說。

「少部分人因為行動不便沒辦法外出,我們也會讓他擔任煮飯股長這類的角色任務,讓他每天能體會到責任感、有目標和意義、找到起床的動力。」羅康云解釋,「被團體需要」是演慈三大角色最重要的概念,讓住民能從一個病人轉換自我認同,知道自己是「被需要的人」。

這種像家一樣的支持,長久以來也成為所有住民生命中「不會斷線」的可靠存在,亦即精神疾病復元中最重視的「連續性支持」。許多結案出去的演慈住民因此常會回來幫忙、參加活動,甚至有好幾對住民在這裡相愛結婚,演慈也協助他們在外面找到租房,開啟全新的生活。

從評鑑優等生,到疫情中的模範生

然而,在健保體制下要堅持「住民主體」模式並不容易,幾乎可說是千辛萬苦。二十年過去,評鑑指標表面上雖然放寬許多、少了複雜的條文,整體思維依然不變。

羅美麟形容這些思維就像一個個「背後靈」,每每在工作人員疲憊時浮現,如同早期的演慈選擇了那條「比較容易」的路——不必開發社區工作、不必在病人要出院之前就去懇談、不必花大把力氣和每個人的症狀相處、不必大量溝通。

我們很多時候也會便宜行事啊,我承認,那也是很自然的事啦!

羅美麟苦笑說,2013年的評鑑打擊後,演慈如同「同心圓」一般,被迫把自己想做的社區模式塞進評鑑框架裡,花很多力氣在「給評委看他們想看的東西」。所謂的「住民主體」,在服務現場成為所有工作人員必須每週開會討論、時刻自我提醒才做得到的事。

不過,長年的耕耘在重大考驗中其實看得到回報。例如疫情期間,全臺機構和據點都面臨同樣的挑戰,政策一聲令下就得封閉,防疫管制期還拉很長。此時平日和外界越發斷裂的機構,當僅有的集體放風時間和訪客探視突然被取消,面對幾十名不明究理的住民,反而得施加更高壓的管理手段,才能阻止「內爆」。

「很多康家都爆了,老師(工作人員)跟住民出現很大的衝突,但我們這裡沒有這種對抗。」受訪當天,剛從確診大病中返回機構的羅康云還帶著些許憔悴,言談卻依然自信真誠:「我們努力讓他們跟這個社會的資訊是對等的,大家每天會一起看防疫記者會、看外面發生了什麼事。」

「他們知道這個社會正在承受什麼,也知道一個人帶病進來會發生什麼事,所以會願意忍耐。」平時幾乎天天外出的演慈住民們,理論上在突如其來的封閉中影響最鉅,卻在彼此支持、資訊透明下,得以保有共度困難的韌性。如同羅康云所說:「疫情中我們的確都不能進社區,但機構裡的『家庭角色』還在運作,大家都還在為生活而努力。」

- 本專題感謝台灣一起夢想公益協會與其捐款人部分支持。長期的研究與深度報導需要更多細水長流的支持,邀請您捐款支持多多益善,一起促進共融社會、做無聲者的後盾。

- 更多Right Plus 多多益善:Web|FB

|延伸閱讀|

- 紐約降落傘計畫:結合精神病人同儕支持和開放對話,讓「帶病生活」成為可能

- 美加澳數十年 ACT 實踐:5大核心讓精神病人在社區穩定生活,有效支持家庭

- 精神障礙者開創的快遞服務:不再需要假裝沒病,不再落入「失業而後無家」的循環