帶病生活(一):看見精神居家護理工作的困境與挑戰

原編按:在多多益善的【精衛修法】系列追蹤報導後,【帶病生活】系列欲呈現的是臺灣(相對於龐大的精神障礙需求來說)極其稀少的NPO社區服務模式,包括入家工作、精神障礙會所、勞動就業、社區居住等。

相比於藥物、病房、療養院等醫療對待,這些協助精神失序者邁向復元,讓人能與疾病和解、與社會共存的社區服務長年為人所忽略。然而生活在我們身邊、鄰里間的精神病人數,卻是醫院收治病人的5倍。

此外,根據世界銀行統計,全球高收入國家每人享有的精神衛生預算,換算新臺幣為2380元,其中56% 用在非醫療的社區支持。然而在臺灣,不僅每人享有的預算只有國外約一半,其中還只有7%(89元)投入社區,僅占國外的1/8。

期望多多益善的【帶病生活】系列和紐約降落傘計畫、多倫多精障快遞公司、加拿大 ACT 計畫等國內外整理報導,能讓你我更理解精神疾病相融於社會的各種樣態,也讓社區服務無論在資源預算、九月初的精衛修法與你我生活周遭,都能得到認同與支持,緩解臺灣沉重的精神醫療與精障家庭負擔,消解社會的恐懼與汙名。

有一次我們去醫院,我爸爸問我媽媽要不要住院,媽媽在家裡說好,到了醫院就改口說不要。我爸爸叫醫生問,媽媽也說不要。醫生苦笑問我爸爸說:「這怎麼可能她會願意,都要半勉強才能住啦!」

我爸爸很堅持,他要醫生再問一次,但我媽媽還是說不要。醫生跟她說:「妳如果不住院會亂跑耶!」媽媽回醫生:「我不會亂跑啦!我會自己負責啦!」她講這句話的時候,我爸爸突然哭了。那一刻我知道,花蓮的工作我不用去了,我怎麼能去?怎麼能在這時候離開?

後來我們3個人回到車上,媽媽坐後座。爸爸轉頭問她:「我去自殺好不好?」媽媽頭低下來說:「不要啦。」我爸爸說:「這樣照顧妳很辛苦耶,我去自殺好不好?」媽媽頭更低了,看著窗外說:「不要自殺啦,要死我去死就好了……」我爸爸嘆了口氣說:「妳要永遠記住這一天。這是妳的自主意志,妳不要住院。」

作為一個女兒,我在想,我們家為了維護、支持她的自主意志,每個人都付出很大的代價。病人的自主意志非常珍貴,那我們呢?我作為長期的家庭照顧者有發展自己的需求,那這個社會能夠支持我們一起來維護病人的自主意志嗎?

我們家屬能不能得到資源,支持我來長期支持我的家人?沒有。(摘自精神居家治療護理師王育慧演講片段)

投入臨床工作超過20年的王育慧,9歲時目睹思覺失調的母親發病,自此成為「精神病人家屬」。37年來,她和父親終日在家庭中奮戰、精疲力竭照顧母親至今。過早的承擔和深遠的孤單,讓她後來輾轉走上精神居家護理師之路,至今已超過十年。

居家護理師需要進入精神病人家中,甚至在他們熟悉的場域如學校、咖啡館甚至宮廟、市場等地做服務。這種貼近生活的就地治療,通常是因為對方不願意或無法回診,病情症狀卻不穩定,或沒有病識感(覺察或接受自己生病的現狀),屬於較難說服的個案。居家護理師入家後可提供藥物諮詢、施打長效針劑等,很多時候也必須和家屬合作。

相較於大部分在診間或會談室工作的醫事同僚,走出白色巨塔、深入家庭的精神居家護理,讓王育慧看到更多跟她一樣受苦的家庭,持續面臨醫藥治療無法處理的照顧困境,以及專業語言中難以溝通的障礙。

最常見的就是醫生說的話家屬聽不懂,但在醫療權威與匆促的診間,許多家屬不敢多問,或不知道自己「可以問」。或者,醫護人員會要家屬帶病人按時回診服藥,然而「按時」、「回診」、「服藥」每一個動作或生活安排,在家庭裡經常是苦勸不聽、難以說服的事。

例如,病人就是不願意起床、不願意洗澡、不願意說話,持續數月。「你知道對他們來說,從床邊到客廳的距離有多遙遠嗎?」王育慧舉例:「我有個個案,每次打針都是在馬桶上,因為他的生活就只有廁所到床的範圍而已。他離不開那張床,就不會去門診。」

除了這種「缺乏動機」的狀態,家庭成員還得面對各種棘手的處境。例如在家中裝監視器防備家人走失、隨時警覺家中危險物品與人身安全、無止境回應家人的被害妄想與控訴、下班回家會面臨滿地破壞後的狼藉、鄰居因家人大吼大叫或偷竊等行為受到侵擾。這些景像往往連醫護、社工、心理等專業人員都無所適從,家屬們卻沒有退場的空間。

「專業人員可以兩手一攤跟你說沒辦法,但家屬不行啊!什麼叫做沒辦法?家人生活的一切都是我要承擔陪伴,如果出事也是我要處理,沒辦法也要想辦法。」身為精神長照家屬,王育慧深切感受到他們和外界的斷裂:「坦白講,我也知道要多帶家人出去走走、參加社區復健、規律吃藥什麼的 ,但實際在家裡照顧的時候就是非常不同。」

根據衛福部2018年的統計,全臺社區精神病人約為十五萬人。若僅計算全國曾經住院、有被列入追蹤照護的精神病人,至2020年底總計為12.5萬人;扣除急慢性病床和住宿型機構,最少還有9.3萬人(74%)由家庭照顧,少數自行在社區中想辦法生活,或在街頭流浪。若檢視衛福部2016年的身心障礙需求調查,這個數字更高達近十一萬人(88%)。

然而,包括臺灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲、心生活協會總幹事金林等家屬團體已經在許多公開場合一再指出,臺灣精神疾病家庭能獲得的衛教資訊、心理支持、照顧協助、喘息服務、危機處理等近乎荒蕪。無數精障家庭扛著扶養義務卻從未得到支持,只能單打獨鬥。若家庭無力負荷而崩潰、鬧上新聞版面,還會被社會輿論圍勦。

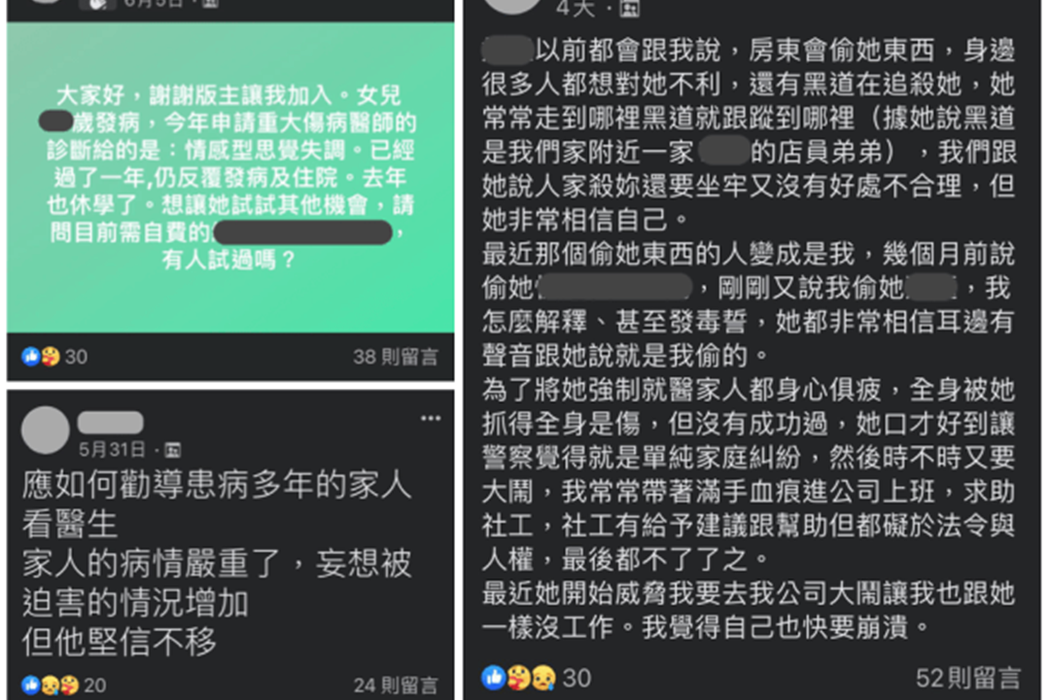

打開網路上思覺失調陪伴者相關社團,也可見上千貼文和留言,盡是令人不忍直視、無人聞問的家屬困境。斑斑血淚都是王育慧成長過程中熟悉的畫面,也是全臺無數「王育慧們」的日常。

大部分的資源都要先走得出去才用得到。例如我叫我爸去上紓壓課,他回我說,我去上課那妳媽怎麼辦?」王育慧說,行政官員宣稱的那些服務,他們長年以來都用不上,許多家庭只能自行在不同的醫療院所、網路上龐雜又破碎的資料海,甚至非典型的偏方和宗教中尋求支持與慰藉。

此外,照顧精障家人明明是場長期抗戰,甚至需要好幾個家庭成員一起投入,卻幾乎沒辦法申請長照服務或外籍看護。但衛福部2016年的調查已顯示,慢性精神病的主要家庭照顧者,平均照顧時間長達17.13年。許多父母、子女、手足在孤立無援之下相愛相殺,甚或出走失聯,在背棄血親與家庭情感間承受極大的愧疚與倫理重擔。

入家與社區工作,為什麼必要?

家庭與社區畢竟不同於醫療院所。住院病房不會有生活的挑戰,不會有求職就業的挫折,醫護人員(通常)也不會跟病人發脾氣。但家屬必須日夜與病人相處、受困於照顧工作,生氣、吵架甚至口出惡言都很常見,同時卻又還有情感上的羈絆,既可能成為病人發病的壓力來源,也可能成為最親密有力的支持者。

王育慧強調,這就是社區工作者「入家」的意義。入家才能建立關係、看到個案生活中實際的困難,特別是跟家庭的互動,並且從個案平日在乎的事情和細節裡,尋找改變、行動與說服的可能。

她舉例,有個媽媽跟她老公都是身心障礙,平日唯一在意的是他們16歲的兒子,兒子挖空了他們的存款、正在坐牢。「我告訴她,如果能把自己整理好,有一天也許可以參加兒子的婚禮。當時她臉上露出很不一樣的神情,但這個進展,我要入家訪一年才看得到。」

有效的入家工作可以結合各種聯繫管道與方式(例如王育慧組織的病友運動社團),維繫彼此的信任關係、成為家庭做決策時的指南地圖,協助病人和家屬判斷甚至嘗試不同的選擇,例如住院、用藥、去復健中心、參加活動,甚至要不要復學、嘗試找工作等,過程中經常需要極大的耐心來回溝通,陪伴個案練習面對各種挑戰。

王育慧也指出,許多人在年輕時就因為疾病反覆入院(思覺失調好發期為20-30歲),因為很早就中斷學業或工作,生命中除了家人、醫護,沒有任何其他朋友和往來對象。當他們從醫院或照護機構返家後,想要再回到學校、職場或參與社會,往往萬般困難,箇中原因不僅在於疾病本身,還源自長久的孤單和單薄的社會經驗。

「大家都在說病識感,但我要跟他們討論的是現實感。我們就像他們的wifi,他們自己可能連到外星去了,但我們協助他們連結社會。」王育慧說。

因為深知家庭的無助,王育慧還花了很大的功夫在社區裡搏感情、開發各種可能。「真正有用的往往不是那些有門檻、有條件的正式資源,而是想辦法挖掘社區裡的善意、支持它們形成友善的生活網絡,包括小吃攤、麵包店、樓下的市場、附近的土地公廟和鄰里長等。」王育慧說:「畢竟我們工作的起點是從最困難的家中開始。」

她舉例:「就像巷口賣滷肉飯的老闆娘。平常我們跟個案衛教半天健康飲食都沒用,不如請家屬在那裡放點錢,等個案去吃飯時就特別弄得少油少甜、加盤青菜。老闆娘還會主動打電話給我,跟我說獨居個案的近況。如果再熟一點,或許她也可以像別人一樣,為我們提供每天2小時的洗碗工作。」

數百專業人員對數萬精障家庭,民間孤立無援各憑本事

事實上,居家護理師投入社區工作,並非常態,王育慧可說是在生命經驗背景下發展成的極少數特例。現行精神居家護理來自基層衛生所的公衛護士,或醫療院所在社區裡常設的居家治療團隊。前者業務量包山包海,不僅嚴重過勞,風險還很高,2020年遭監察院報告糾正衛福部。

後者則截至2019年底,總計全臺482間精神醫療院所中,僅108間(22%)提供居家治療,且大多集中在六都。在臺灣現行的健保點數計費下,精神居家護理師每月訪視案量高達80-100人,每個病人每月只能訪到二次,導致部分護理師有心無力、入家後只能匆促打針離去,被戲稱為「打針部隊」。

「你照著健保的框架做是做不起來的啦!體制條件不夠,沒辦法要求每個工作者。」王育慧說:「澳洲像我們這樣的精神個管師,一星期才訪6個人,我們一天就要訪4、5個!有些個案如果有需求,我自己一個月會去十幾次。我認為這是專業工作者必須持續爭取的空間。」

其餘會入家的專業工作者,除了各地社會局的身心障礙社工(服務包括智能障礙和其他身心障礙業務),主要還是隸屬各縣市衛生局的社區關懷訪視員(關訪員)和心衛社工。

根據社區入家工作者專業促進聯盟受訪時表示,現行關訪員和心衛社工每人案量和居家護理師相當,且病人若不曾住院便不會進入追蹤名單,各縣市的資源、權責、收案標準還大相逕庭。

重點是,依社會安全網第二期計畫,截至2020年底,全臺關訪員和心衛社工總人數僅二百餘人,衛福部預計三年內逐年進用至心衛社工約 四百人、關訪員約一千人。相比於十萬左右在社區裡肉搏的精障家庭,全臺能夠入家協助的專業人力可謂杯水車薪。

雪上加霜的是,在疫情之下,從年初開始,大部分入家工作都已停擺,相關人員被要求轉而支援各地衛生局的防疫業務,嚴重排擠原本就亟需協助的精神障礙個案。疫病中的精神病人、家屬與工作者,只能繼續在社區裡各憑本事求生存。

- 本專題感謝台灣一起夢想公益協會與其捐款人部分支持。長期的研究與深度報導需要更多細水長流的支持,邀請您捐款支持多多益善,一起促進共融社會、做無聲者的後盾。

- 更多Right Plus 多多益善:Web|FB