小丑的母親,與那些在電影裡被殺掉的女人

電影《小丑》(Joker)勢如破竹,頂著國際大獎的光環席捲票房,也立刻不出所料地吸引許多評論與分析。

儘管小丑究竟是反英雄(antihero)還是反派(villain),這個問題可能仍爭論不休,電影可說描寫了一個經典「小人物逆襲」的故事:因為經濟、社會地位與精神疾患而處於社會底層的男主角渴求被愛與關懷,希望能夠實踐夢想、獲取成功,進而得到他人的注視肯定,卻一而再再而三地受到周遭的人的錯待、辜負,甚至欺瞞、背叛與刻意傷害,長期積累的挫折與傷心終於讓人無法乘載,於是爆發,帶領主角走上一條復仇之路。

另一方面來說,這也是一條令他得以肯定自己、證實自己「存在」的道路,成就了他最終的樣貌。小丑的故事似乎引起許多共鳴,一時之間社群網站上隱隱出現一種彷彿「人人都是小丑」——亦或更正確地說,「人人都可能成為小丑」——的氛圍。

我在觀影時也曾同樣坐立不安,然而吸引我的目光,進而讓我感到不安的,卻不是小丑這個角色及他所代表的某種「底層陽剛焦慮」,而是在小丑「成為小丑」的路上眾多「關卡」中的一支——小丑的母親。

事實上,和其他小丑所「對抗」的人物比起來,母親這個角色安靜許多,甚至幾乎淪落為毫無主體性的背景工具,但正是這樣安靜與空洞,導致了我在這場觀影經驗裡,所體驗到最大的喧鬧。

背叛的母親,罪有應得

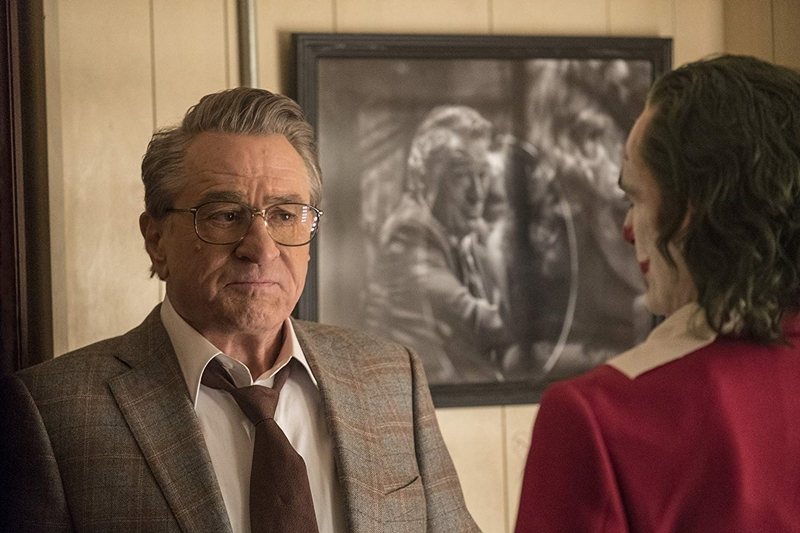

導演利用一個又一個事件的先後堆疊,企圖鋪陳出所謂的「小丑之路」。從路邊青年的惡意、同事的假好心與陷害、雇主的不信任、陌生(代表菁英階級的)男性的嘲弄和欺侮、母親的隱瞞以及童年時的虐待,到兩個代表父親形象的權威角色——崇拜的脫口秀演員,以及可能是生父、受人景仰的政治人物——對自己的不屑一顧。

藉由視角的設定、情調的安排(孤獨的舞蹈、落寞的笑容、瘦弱的身影),我們跟隨導演的腳步,體驗這一個又一個的打擊與疼痛,進而將自身的同理心交給了受困的主角,而非他的「敵人」(也就是被他殺害的人),甚至很多時候可能會因為敵人的死,而感到大快人心。

在這樣的堆疊之中,這一系列的傷害幾乎被觀眾不自覺地看作可以類比的事件,畢竟它們都涉及了對主角的錯待與辜負。然而真是如此嗎?儘管在主角的眼裡看來,這些人都代表了對他的不正義,但細看我們卻會發現,這些「不正義」的構成形式,其實大有不同。

地鐵上的商務菁英男因為騷擾女性的慾望未能被滿足,而將小丑作為發洩對象,以彰顯個人的支配地位;脫口秀主持人為了自己的事業需求與樂趣,而嘲弄並利用主角;代表父親的政治人物則毫無傾聽意願,更以自己的權力地位優勢排拒小丑。

身處這些男性之中,小丑那體弱、無自理能力,甚至看來心智已脫離常軌的母親,顯得如此格格不入。即使她造成的傷害不能被否認,但她本身無庸置疑也是一個受害者,受困於貧窮、精神疾患,以及長期的親密伴侶暴力之中。她的背叛與其說來自於個人的私慾,更不如說是來自於她的弱勢。但在導演的敘事手法裡,她卻被如此巧妙地融進了前述「小丑的敵人」群體中。

如果我們把母親這條線獨立拆解出來,看到的是一個什麼樣的故事?是一個「全心付出」的男人(小丑),對他身邊的女性(母親)給予無微不至的關愛與照顧,最終卻發現他被「欺瞞」與「背叛」。而這個因為自身所付出的愛沒有得到應得回報的男性滿心失望,最終在破碎的情感驅使之下,催生了對這個女人的暴力。

這樣一個劇本是否聽來有些熟悉呢?在這個劇本裡,這個女人毫無疑問地成為了一個「壞人」,因為她不但不能給予男性主角所需要的照護、關懷與愛,她還藉由自身與伴侶的虐兒行為,剝奪了它們。甚至隨著劇情進展我們可以看到,女人所犯下最大的罪,不僅僅是沒有扮演一個「好母親」,還有她未能為孩子提供一個父親。

在這些罪責之下,女人本身的受害者身分變得不再重要,因為她辜負了這個對她好的男人,於是她罪有應得。

誰是該死的女人?

當然,並不是說女性角色在創作中都不能死亡或受傷,而是當我們回頭檢視,在這些敘事裡,女性如何死亡、又為什麼而死時,我們可以留意到一些固定的模式,而這個模式可以從兩組對比說起。

其一,在「反派」的塑造上,男性和女性構成「壞人」的要素經常不相同:男性角色的「惡」可能是暴力、壓迫、貪婪、腐敗與對權力的濫用,且往往源自於他們自身需要與渴求的不斷膨脹,以及由此而產生的,支配與控制他人的慾望。

相對的,女性角色的「惡」常常不是她們做了什麼,而是她們「沒做什麼」。女性的惡會在私人、親密關係中獲得證實與強調,通常是她們拒絕或無能提供某些人——她們身邊親近的、她們被理所當然認定要關心與疼愛的對象——一種屬於女性的特定「服務」時,例如她們可能驕傲而看不起追求者(因此沒有提供追求者所期待的愛、注意力和性)、她們不是盡責的好妻子或母親,以及比起為身邊的人提供傾聽、陪伴和關心,她們更專注於追求權勢和地位等等。

比起男性反派角色來說,女性更容易因為她們沒有扮演好某些特定的角色而招致怨懟,而且這個角色往往有著頗為狹隘的界定:女性是傾聽者、照顧者、愛與關心的提供者、性慾的滿足者。當她們未能付出以上這些服務,或剝奪了他人所期待獲得的服務,或她們甚至反過來,辜負了男性主角給予她們的服務時,這些女性就會成為「壞人」角色的立即候選人。

另一組值得思考的對比則是,在影視作品中我們經常可以看到兩種相對的女性「受害者」:無辜可憐者與罪有應得者。

前者通常天真、純潔、無害,她們常常會被賦予好女兒、好妻子、好母親的身分,她們的付出(以及她們樂意付出的「善良天性」)會被強調。她們的受害往往可以在劇情本身和觀眾情感上引發巨大的震動,在劇情上她們被用來強調加害者的惡,而在觀眾身上,她們則可以激起同情與激憤。

後者則在各種不同面向上違背了一個女性應該要擁有的特質與代表的形象,她們通常惱人、自私、不感恩、缺少對周遭人的照顧、傾聽、陪伴與同理;她們的受害會被描寫成加害者的「成長」,並推動觀眾對加害者的注意力(甚至經常是同情)。

被懲罰的女性,被推動的劇情

小丑的母親是一個典型的例子。未能維持穩定的親密關係(導致主角沒有父親)、對子女缺乏照顧甚至促使虐待發生、年老後的軟弱、欺瞞與未能真正理解與滿足孩子的內心需求,這些特質使她成為一個失敗的母親,而這使她罪有應得。

儘管我們從電影的側面資訊(因為電影從未讓這個女性有敘說自身故事的機會1)中,隱隱得知她的失敗也很可能來自於社會結構(及其他男性)對她的辜負跟傷害,但因為她未能在與兒子的關係中,提供一個合格母親所應該提供的各種愛、關心和保護,她的死亡成為了主角的復仇、解脫,甚至是正義。

讓我再舉一個例子。改編自知名導演柯恩兄弟的電影作品《冰雪暴》(Fargo)的同名電視影集中,第一季主角萊斯特的殺妻與小丑弒母有著高度的相似性。2萊斯特的妻子總是對他嘮叨又嫌棄,鮮少給予他讚美,並因此讓萊斯特覺得男子氣概受損,終於某天在又一次的叨唸後,爆發的萊斯特殺害了妻子,重擊她的頭顱直到面目全非。

這個事件在全劇扮演了重要的轉折:殺妻之後的萊斯特並未感到後悔,反而從一張海報上的勵志小語獲得激勵,從此開始了他的「成功人生」。而電視機前的觀眾則想著,這個討人厭的囉嗦女人終於閉嘴了。

一個失敗的母親與一個不合格的妻子,這兩個人都沒有扮演好自己的女性角色,她們的各項特質都違背了「理想」女性的樣貌——沒有耐心、未能傾聽、更不同理。她們也辜負了故事裡對她們有所期待並因此失望的(男)主角。

在她們各自的境遇裡,她們都不曾獲得機會給出她們那一面的說詞。我們看到的往往只是男主角眼中不合格的她們,於是她們的死亡都帶著罪有應得的意味,是男主角的終極復仇與成長,而她們的敘事消失在我們對男主角的關注與同理之中。

小結

小丑的母親與萊斯特的妻子究竟「該不該死」,並非本文的關注焦點。本文的用意也不是聲稱任何一部影視作品都必須扛起「性別平權」的大旗,得在劇情裡安插有主體性、有話語權,而不單單只是作為工具、為了滿足於傳統性別想像而存在的女性和性少數角色。

但如前所說,我們已經太過於熟悉大眾影視文化裡,某些固定的敘事模式與角色動力安排,而這樣直覺性的理所當然卻可能是單一、扁平、帶有排擠性,甚至危險的。

作為一個女性,我發現自己越來越常在觀賞影視作品時感到無所適從,因為在「人人都是小丑」的口號底下,我卻忍不住覺得,自己更有可能成為的角色,是那個從頭到尾沒有故事、被認定為失格、最終被殺死的,小丑的母親。3

- 相反的,兩個父親角色反而都有一定的時間與畫面,讓他們從自身的角度出發,提供他們那一面的說法。

- 這個例子並不是我主動想到的,而是由Kate Manne在其討論厭女情結的著作《Down Girl》中提出,在此借用。

- 我想要補充,小丑母親這個角色以外,電影裡對黑人女性角色的描繪也令我感到不太自在,包括賦予她們特定的身分與特質、缺少主體性和話語權,以及用黑人女性身體當成意淫和暴力工具等。事實上,過去已有學者們指出,在美國大眾文化裡,種族主義和性別規範的交織導致了一種使用黑人女性身體的特殊方式,並展現出一種特定的厭女情感。對此主題我的理解尚不足,因此不在此班門弄斧,可以參考黑人女性主義學者Moya Bailey所提出的厭黑女情結(misogynoir)概念。