《零下六十八度》的身不由己——尋找台灣人流離西伯利亞的遺跡

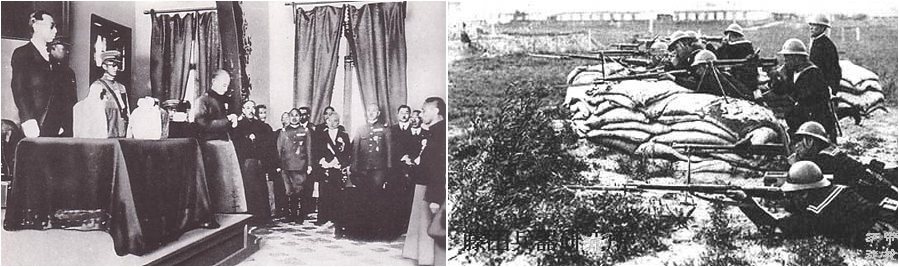

若談及二戰期間的滿州,多數人憶起的應是曾三度登基的「溥儀」,也或許會記起電影《末代皇帝》(The Last Emperor)開頭那班將溥儀從蘇聯押送回中國的火車,顯然在我們的記憶裡,對於滿州僅存著屬於中國與日本的歷史,然而台灣當時屬於日本殖民地,日軍勢力範圍自然可能有台人身影,我們對於台人的滿洲經歷,與中、蘇軍民的往來卻所知甚少。

《零下六十八度:二戰後臺灣人的西伯利亞戰俘經驗》以非虛構寫作紀錄戰後台人被俘,送到西伯利亞進行苦役工作的過往,跟隨宜蘭之子陳以文的腳步,走過中蘇邊境的戰火,踏上西伯利亞酷寒的雪地。

從個人生命歷程擴展至國族歷史

本書作者為陳以文的孫子陳力航,他將祖父的經歷分為滿州、西伯利亞與後西伯利亞三個時期,回溯祖父出生醫生世家卻志願從軍,並前往滿洲的軍旅生活。日本投降後,蘇聯軍搶奪東北物資,日軍戰俘被押解至西伯利亞,蘇聯將他們視為復甦受創國土的勞動力,而這批戰俘中,便包括了陳以文這樣的台籍日本兵。

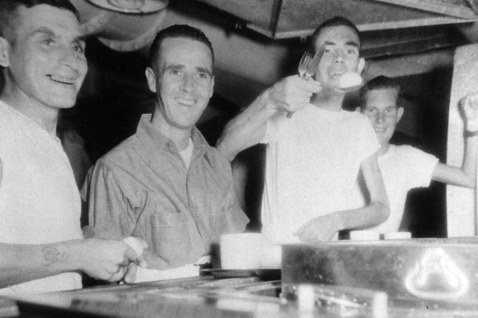

作者針對陳以文在西伯利亞的生活有諸多描述,初入收容所便被蘇聯女軍醫捏屁股做體檢,嚴酷的氣溫和飲食上的缺乏,各國戰俘於收容所的來往,以及戰俘與監工、士兵之間的關係等等,使讀者對於當時的生活有了特別鮮明的想像與理解。

然而,在西伯利亞面臨的生活縱然艱苦,身心備受煎熬,然而離開西伯利亞後,即使肉體重獲自由,但人們對於自身國家認同的困惑才正要開始。

1948年,陳以文終於登上遣返船隻,卻被告知自己如今屬於戰勝國中華民國的人民,曾經的台籍日本兵,現在成了在日外國人,而他曾是西伯利亞戰俘的艱難歲月竟成為返台的阻礙。對日本而言,他是外國人;對中華民國而言,他是從共產國家回來、可能已被洗腦的可疑人士。陳以文經歷一番波折返台後,在宜蘭成家立業、經營藥房,並與過去的日本戰友保持聯繫,也向日本政府申請當時的薪水存款,回到台灣的這些年,他的心中依然保存著與日本極為緊密的情感連結。

個人與社會的生命脈絡交織在台灣、日本、滿洲與西伯利亞之間,作者對於自身家族歷史的探尋,同時也建構、補足了土地與國族歷史,連結當時代台人與他者的關係。也可以說,個人與社會、國家的生命脈絡可以視為同枝,社會與國家主導了每一個個體的命運,而個體的一生也可以放大成國家與社會發展的脈絡,是台灣人於歷史上留下的痕跡,而由眾人構成的多線敘事,正是今日我們所需找尋的屬於台灣人的歷史記憶。。

遺失的歷史拼圖自有真實的情感記憶

灣生與南洋戰俘的研究已然蓬勃,但被送到西伯利亞的台籍日本兵卻因冷戰局勢而被冰封,被長期被忽視,相關研究比起東南亞、南洋、中國地區的台籍日本兵研究少之又少,透過陳力航的書寫,讀者得以一窺台人於西伯利亞遭遇的苦難。身為戰俘定是十分艱難的記憶,但在作者的描寫下,雖經常讓人感受到大時代下小人物孤身面對洪流的惆悵,但更多像是枕在長輩的膝上聽他話當年,陪伴他回溯半生,感到好奇、欽佩與感念,看見時代於他們身上留下的厚繭與傷痕。

所有艱苦的日子,都是他曾經身為日本兵、曾經與同袍共患難的證明。從他身上彷彿看見了走過亂世的堅毅與勇氣。那些身處歷史現場的人們或許沒有多想,他們都只是其中一個被歷史推著走的人,但戰俘、當地人民,甚至蘇聯士兵之間建立的關係卻是這樣真實和深重。

本書以敘事為重,並穿插不少照片、日俄雙方的文件檔案等等,從中特別能感受到那一個個名字的重量,以及上頭不斷地被戰火燒灼的「人」。除了承實敘事以外,文中也包含了作者對於其祖父之記憶、認同的理解,但比例不高,不會喧賓奪主。而我認為這些理解對於全書而言是必須存在且重要的,因這不僅是一個孫子怎麼看待先人、祖父一輩與當時的台灣,更是將殖民史轉譯成「我們的」歷史,而這之間最重要的就是盡可能地理解前人,並基於此做出自己的詮釋。

被繼承的身份認同疑問

經歷戰事、國籍轉換、政權遞嬗,人們對於自己是誰總會出現分歧與困惑,戰後能否保存日籍,從共產國家回到中華民國面臨的種種困難,以及陳以文對於自己曾經是「日本人」而有的情懷與失落,令人備感欷歔。

電影《再見列寧》(Good bye, Lenin!)中的克莉絲汀因昏迷而錯失了東西德統一的歷史性時刻,醒來後她的記憶仍留在過去,而在西伯利亞作苦役的戰俘也如同昏迷一般,被迫放棄了跟緊時代變化的時機。他們從戰敗國軍人,變成戰勝國人民,曾經的祖國在歷史上被劃為敵國,戰友與敵軍的位置被置換,但由人與人建立的深刻情誼卻將超越這些歷史名詞。

本書以許多事例展現了從西伯利亞返台、返日的戰俘之認同與政治思想變化,我認為最引人深省的不在那些強烈的政治動作(例如,受蘇聯「民主運動」影響的日人回國後大力批判日本戰後體制、跳蘇聯集體農場舞蹈等等),而是一些平凡的日常。

在西伯利亞時,日本戰俘會拿各種東西跟當地民眾交換生活物資。蘇聯婦女很喜歡顏色鮮豔的布料,尤其紅色的布最受歡迎,所以不少人會拿太陽旗去換。戰時,為了守護這面旗子,人們上戰場、不惜捨身於國家,戰後,它就只是一條可以讓戰俘換得馬鈴薯的旗子,對於國家的認同可能很快地消失的,而戰後,政府對於當年捐軀的人們、遺族的補償也不那麼容易索得。

陳以文的失落與自我認同其來有自,而未經歷大戰的後輩們,卻也繼承了先人的對於自我的懷疑與叩問,除了戰後複雜的國際情勢之外,其中一個原因即是因為先人故事未能完善地呈現在我們眼前。

小結

歷史議題的研究熱度經常受到政權與政策的影響,「零下六十八度」是西伯利亞的嚴寒,也是受國內外政治局勢影響而被封存的記憶。

透由陳以文從軍、被俘、返台,後續與日人的聯繫等難得的資料,將能更加理解小人物面對劇變當下的身不由己,也試圖從中觸及其對國家、同袍永遠繫之於心的情誼,不論是否能夠與之共享歷史記憶,這都是一塊必須被填補的記憶缺口。