聆聽金馬人的苦難:《斷裂的海》縫合隔海相望的「台灣」共同體

攤開地圖,金門、馬祖被他國海域環繞,置身「飛地」狀態(作者之一李易安語),又和台灣隔了風浪強勁的「黑水溝」,地理上的「斷裂」不難懂;歷史上,不妨就以盤桓在台澎金馬上空的三種「戰後」來理解:台灣人的1945,外省人的1949,和金馬人的1992——距今三十年前,金馬解嚴,終於脫離了法律上的戰地狀態。

當然,我們也可以說自從1949年「政府播遷來台」以後,至今七十餘年、跨越三四代,降生在台澎金馬這座「台灣群島」裡的人,都共同承受著「戰爭邊緣」的處境,只是壓力時張時弛。京都大學總合博物館的阿姨聽到我來自台灣,擔心地問:「最近似乎很危險呢?」我才意會過來:「啊,跟中國的戰爭嗎?是的,不過,台灣人已經身處這種狀況70年了……」

這也可以回應台灣媒體愛問的:「為什麼金馬人不緊張?」我們緊張,但不慌亂,這處境台灣人應該也懂啊。

不過多數時候,金馬人微言輕,台灣又有太多自己的問題需要焦頭爛額,來不及和金馬交換眼神。是故,分處「斷裂的海」兩地的人們,雞同鴨講時有所聞,誤會嫌隙也在所難免。

這本書是遲到的誠意

金門、馬祖的書寫固然沒有台灣豐沛,但也自有礦藏。身處某種意義的風暴中心,承受兩岸乃至世界政治的極限壓力,雖不如鑽石閃亮,但鍛鍊成花崗岩般堅硬、鋒利的議題書寫,卻是島上知識份子從軍管時代以來的「傳統」。

但較為可惜的是,金馬的議題很難輻射出島,即使台澎金馬都來到「戰後」、進入了民主年代,但兩地仍有「時差」,台灣社會、政治的滔天巨浪抵達金門馬祖的岸邊時,已經只剩小小的細沫。比如扭轉當代台灣政治的「三一八學運」,在金馬恐難言有什麼直接影響;而金馬吵的博弈公投,其實凸顯的是金馬從冷戰跌入後冷戰,頓失軍人經濟、轉型為觀光島嶼的跌跌撞撞,台灣大概也很難感同身受。

就連今年(2022)已經歡慶二十周年的台灣同志大遊行,馬祖直到2019年才在崎嶇的山路開出第一屆微型的「彩虹小郊遊」——乃為了表達同婚合法後,對地方議員竟然脫口「(同志)比野狗還恐怖」的不苟同。

有這麼多「先天不利」,但本書作者何欣潔、李易安仍親身造訪,把麥克風堵到金馬人嘴邊,讓他們講,聽他們講——講貫穿過島民身心,漫長的戰爭(熱戰)、備戰(冷戰),籠罩了幾代人的恐懼及創傷。我並非要取消金馬的能動性,我始終肯定金馬在不為(台灣)人耳聞目見時,仍持續整理過去、並堅持發話的奮勇。

但這本書的意義正在於,這是由台灣年輕一代的新聞工作者執筆,對金馬相對完整的紀錄與分析,經由商業出版社——而非地方政府文化局處——出版並上架。不只反映時代對金馬的「再好奇」,也有望帶動一波再理解。得先看見「斷裂」、理解其何以生成,才有可能奢談彌合。這是一份雖遲但到的誠意。

家人是「合」而不同

全書所追問、也約莫是台灣人最急切探知的母題,其實很「古典」:金門、馬祖,和台灣的關係到底是什麼?這在以台灣本島為本位,甚至刻意強調澎湖之「一己」來排除金馬之「異己」的國家想像熾烈當下,並不是容易談論的題目,因此才需要話說從頭,長篇累牘地交代「金馬之所以金馬」的歷史淵源。

不爭的事實是:金馬已經和台灣「被共同」七十餘年,超越日本殖民台灣的時間。正如戰亂帶來聚散離合,所謂「同吃一鍋飯,就是一家人了。」李問在書中受訪時便指出:不是民族、語言或文化等元素,而是民主機制確認了共同體的邊界,因此1949年後不甘不願同來台澎金馬吃戒嚴黨國這鍋飯,到1996年以台澎金馬為疆域進行「總統=中央最高領導人」直選,及其後一次次投票、爭辯等廣義的民主機制中,「一家人」的邊界確立,並漸次鞏固。

李問的提醒與何欣潔、李易安的書寫,珍貴且重要之處正在於:「我們」並不需要一模一樣。我們有不同的歷史淵源、語言文化,但並不妨礙(好吧,有時確實會有挑戰)「我們」的互相理解,凝結成更強壯的「我們」。

所以我形容台澎金馬是「合」而不同:被組合、被合一,但彼此並不相同。而每一份有誠意的對話,都是從「合」走向「和」的跨海大橋。過去是政治性地被迫組合,未來可以是社會、心理的平和共存。

台灣屬於金門,台灣屬於馬祖

然而說得簡單,究竟如何做到?

日本作家大江健三郎遊歷沖繩後,寫出了《沖繩札記》(《沖縄ノート》,1970),從「沖繩屬於日本」轉向「日本屬於沖繩」(日本は沖縄に属する)。二戰時慘烈的沖繩地面戰,讓沖繩成為名副其實的「擋死之島」;戰後冷戰陰影迅速覆蓋,美軍基地紮根至今,使小小的沖繩被迫負擔起之於日本本土,完全不合比例的軍事設施。

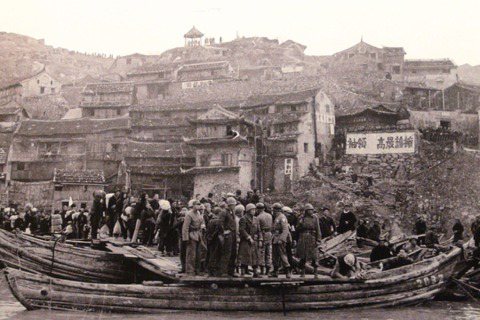

沖繩戰的記憶,不能不讓人想起台澎金馬裡唯一共軍上岸且佔領過的國土——金門的古寧頭戰役。如果把後續長達二十年、瞄準金馬的「單打雙不打」算在內,金門馬祖擁有戰後台灣別無分號的「戰爭經驗」;台灣固然有白色恐怖的肅殺,但金馬戰地政務可能更為苛刻,且平民不分男女強制「參軍」,在沉重的漁農勞動之餘,還要接受民防隊、婦女隊的徵召訓練;台灣開始經濟騰飛,燈紅酒綠時,金馬人還在聽警報躲防空洞,或遠渡重洋到陌生的「後方」台灣,進入工廠的生產線。

吳叡人對大江健三郎的詮釋是,日本的自立建立於沖繩的犧牲——沖繩為日本承擔苦難、付出代價,日本在道德上對沖繩有所虧欠(morally indebted)。從沖繩與日本身上,我們能認識到「加害/被害」關係的重層性。台灣確實有自己的悲情,但會不會在某些時刻,我們「本島人」也受了周邊島嶼的恩惠,以他人的苦難為交換,得到了安全與繁榮?

在此意義上,也許我們能說:台灣同樣可能屬於金門、屬於馬祖——不只在文化的互為涵融,更是政治道德的層次上。《斷裂的海》給予台灣讀者這份警醒。

從後冷戰到新冷戰

歷史不是靜態的僵死之物,可能隨著新史料出土、新事件發生、新觀點啟動,歷史框架被重新調整,比如曾被淹沒的金馬議題隨著新時代的更迭再次出土。全書最亮眼的,正是「後冷戰→新冷戰」的視角。

近年輿論常提及美國對台的戰略模糊,但金馬毋寧才是最模糊、或最習慣於這份模糊的地方。從1955年的《中美共同防禦條約》、台美斷交後1979年的《台灣關係法》、到2020年的AIT(美國在台協會)訪金之旅,美國都不曾明文說清(或者說法互相扞格)金馬究竟地位為何,屬不屬於「台灣/中華民國」、會不會出兵協防。

AIT對作者的回答,根本是「戰略模糊」本身:"We don't have a comment."(我們沒有評論。)雖然AIT在低調的旋風之旅中,不斷向上銜接美台在金馬的合作關係史,作者認為對世界新格局的表態已不言可喻。

金馬在冷戰時代就是世界重心,1960年美國總統電視辯論,其中一場就攸關金門、馬祖之棄保,在唇槍舌戰中,甘迺迪和尼克森多次提及這兩座名不見經傳的小島,它們顯然足以比肩東西德的柏林與南北韓的板門店。然而隨著台灣解嚴、金馬解嚴、兩岸關係弛緩;金馬撤軍,它們終究成為「被遺忘的島嶼」。

還在後冷戰裡進退失據,極權中國又氣候丕變,戰雲再次密佈台海,過去三十年的「和平」像短暫的晴朗。最近的修辭是,金馬會不會是台灣的克里米亞,或者與時俱進,會不會是台灣的烏東兩省?莫非這是同屬邊境的悲哀:戰爭時你首先挨打,其他時候你的忠誠可疑。

北風與太陽

身為馬祖後裔,我已厭倦「交心表態」,幸好這回代言的是兩位台灣人(何欣潔雖是澎湖人,對金馬而言,當然也是意義上的「台灣人」)。

金馬會不會「譁變」?我想關鍵不在金馬,而在台灣。台灣是不是願意擱置自己的、聆聽他人的苦難,甚至願意承認某種程度上,對金馬有所虧欠,試著理解金馬人反覆懸吊在戰爭邊緣的生存焦慮與認同徬徨?

多數的冷漠、攻擊,是源於不理解,不理解來自不曾接觸,每一次的「切割」,就會把金馬再往遠推一點。就像北風與太陽的童話,武斷的揣測就像寒冷的風,讓金馬人把早就受傷的心裹得更緊。有了裂隙,難保蒼蠅不會叮上有縫的蛋。但誠懇的理解——至少展現出這樣的誠意,則絕對是太陽,能融化戰地的冰封。

如果要問金馬能教給台灣什麼,我想那會是幾門重要的必修課:在一起,為什麼要相同?認同,一定要跟土地綁定嗎,或者,來自相異的土地能否共同追求理想的生活?本土的真諦,可不可以是「多源/多元」?台灣是不是成熟到能看見虧欠,學會感謝?

這些思索是閱讀的禮物,我由衷感謝願意採訪、書寫、編輯與出版這本書的許多小太陽。期許你讀了,一起和煦這片斷裂的海。

- 經過三年疫情,作者終於在2022秋赴日,在京都大學文學研究科進行為期一年的交換學生。以馬祖文學為主題的論文已通過口試,預計於2023年出版。