失控的專業?——小燈泡案的司法與醫學,合作或越界?

每當社會發生重大刑事案件,「精神鑑定」的紛爭就會浮上檯面,精神鑑定往往被民眾認為是重大犯罪者的「免死金牌」,彷彿只要做了精神鑑定就能夠全身而退,也認為只要宣稱有精神病,就能獲得較寬鬆的豁免;「精神病很好裝!」似乎成了普遍的迷思。

然而,這樣的指控,是真有其事?還是對於精神疾病,與精神鑑定的認識不足而產生誤解呢?

到底由誰決定?

精神鑑定的目的究竟是什麼?引述《端傳媒》報導,英國人權律師雷紹爾 (Saul Lehrfreund)表示:

精神鑑定的目的,在於釐清犯罪者是否有精神疾患,以判斷被告是否有就審能力,以及犯罪時是否具備負擔刑事責任的能力。

被告是否真的罹患精神疾病?是否能夠全身而退?或者是否有就審能力與犯罪時是否具備負擔刑事責任的能力?而這些問題若逐一拆分判斷的話,究竟該由誰決定?是法官亦或是鑑定醫師團隊?以下,筆者將試著探討其中所涉議題。

首先,我們都明白法官並非專攻醫學,或擁有醫學專業的背景,對於案件中涉及相關領域的疑義,必須仰賴相關具有專業能力的鑑定團隊。同樣的,醫生也並非專攻法學院畢業,對於法律價值與認定,仍需仰賴法官。然而界線在哪裡?又怎樣的情況會有越界的可能呢?如果今天法官自行認定犯罪者有無精神疾病,那無庸置疑的肯定是越界了;那麼,如果由鑑定團隊來認定犯罪者於「犯罪時是否具備負擔刑事責任的能力」,是否無庸置疑的越界了?這似乎是有爭議的。

在美國,用於司法案件上的精神鑑定被特別畫分出「司法精神鑑定」這類特別領域,有別於一般心理或精神科醫師,必須經過另一套完整的訓練,因為他們認為,針對犯罪者的精神鑑定,鑑定團隊必須能做到「承擔辨別犯罪者說謊與否的責任」,預防犯罪者為了使鑑定結果利於自己而編造、偽裝病情,所以針對犯罪者所做的精神鑑定,無法以一般醫病關係「你說的我都信」的模式下去操作。

甚至,他們認為,若鑑定團隊沒有能力承擔辨別犯罪者說謊與否的責任,就不足以適任司法精神鑑定的鑑定團隊。很可惜的是,台灣並未為此畫出專業領域。這裡並非質疑台灣鑑定團隊的專業性,只是台灣最愛與美國做比較,因此提供參考。

在精神醫學會2014年出版的《司法精神醫學手冊》一書,手冊中明確的指出,對於判斷是否有精神障礙等是醫學問題,但判斷行為「是否有辨別與控制能力」似乎是屬於法律層面的問題。同樣的,在美國聯邦證據法也禁止鑑定人談及責任能力判斷,甚至在英國,鑑定人自己必須很清楚地明白「不可以回答法律問題」。因此,英國訂有相關的規範,違反者最重可能被撤銷醫師執照。

對於認定犯罪者究竟有無精神疾病,明顯是醫學問題,屬於鑑定團隊的責任,司法不容置喙;而對於犯罪者於犯罪時是否具備負擔刑事責任的能力,似乎則是法律問題,應該是屬於司法的責任?如果鑑定團隊在鑑定報告中出現了其他關於法律專業的意見,那麼在審理時將其意見納入「參考」,而非要求絕對採認較為妥當?

司法與醫學,衝突或合作?

司法精神鑑定,不是一場司法與醫學爭奪領土、地位與聲望而互相殘殺的世界大戰,而是一場司法與醫學的美麗邂逅,共同的合作,在各自的專業領域努力來探求犯罪者的真實情狀,並針對犯罪者定出應有的刑罰或其他保安處分措施(例如:強制治療)。

司法精神醫學鑑定與司法團隊本於各自的專業,在不受犯罪者的誤導及外界的干擾或輿論壓力,本著醫學獨立與司法審判獨立的精神,各自做出最專業的鑑定報告與適切的法律評價,並互相尊重司法與醫學的專業而不擅自越界。

從小燈泡的案件來看,有媒體報導:

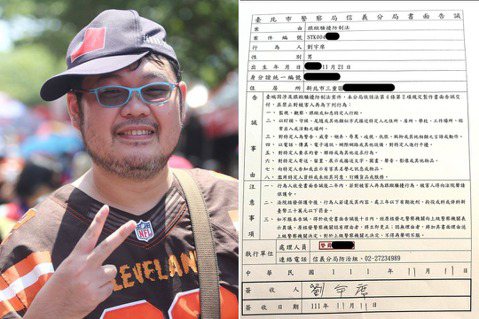

一審時,台北榮總精神部醫師劉英杰的精神鑑定報告認為王的辨識能力無顯著降低,而二審囑託台大精神醫學部主任吳建昌鑑定,也認為沒有,但合議庭未全盤接受吳的意見。合議庭認為從心理、精神醫學來看,王是源自思覺失調症而妄想的偏邏輯思考,不承認中華民國的存在,還自認為是堯帝,是處在非現實的國度。

從後續網路新聞與社群網站的留言來看,不少民眾據此抨擊司法擅斷、不尊重專業、甚至恣意推翻鑑定報告讓被告逃過死刑。然而,我們從這段話中可以發現,「辨識能力究竟有無顯著降低」從上述理論來看這似乎是法律專業的問題,而法院並無推翻鑑定團隊所認定犯罪者有思覺失調症(在2014年正名前,俗稱精神分裂症)的事實。所以擅斷、不尊重專業、恣意推翻鑑定報告的指控,似乎有失恰當?此種指控不但無法正視問題,更挑撥司法與醫學間緊密的合作關係。

比起是誰越了界,筆者認為,我們更該關心的是台灣社會對於精神疾病的認知有多麽缺乏;也因為相關認識不足,而將精神疾病患者貼上多少污名標籤。社會安全網的責任不僅僅在於政府單方面作為,也有賴於社會大眾對於相關資訊的認識與否。作為公民社會最小的行動主體,又能否說服自己破除那些偏見與刻板印象?

一味想將精神疾病患者從自己的生活圈中隔離,這是人類的排他天性,但如果我們無法先撕下貼在精神疾病患者身上的黑標籤,又有什麼資格去指責他們呢?對於精神疾病患者而言,這個社會的黑標籤,就是一個充滿敵意的環境。