土城槍擊案少年槍手爭議:刑事責任年齡下修是解方嗎?

近日,新北市土城區接連發生槍擊案,警方先後逮捕四名15歲至17歲的槍手與共犯,引發輿論譁然。更有大學講師因此提出刑事責任年齡下修的建議,然而通篇論述卻令人困惑。

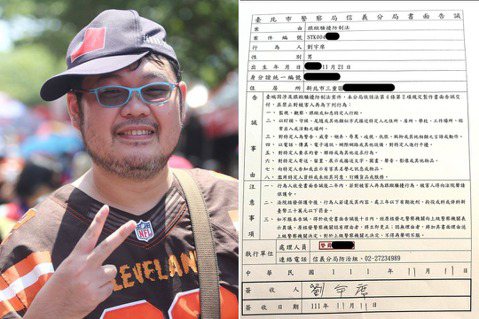

不過在回應大學講師的論述前,我們先簡短回應有媒體人藉此事件投書媒體表示,檢察官辦理黑道的績效分數過低,而若遭判決無罪更會倒扣績效分數,導致檢察官消極辦理黑道案件,進而導致警方無法辦案。

實際上,警方辦案辦不下去的原因,反而是因為在證據不足的情況下就亂抓人,導致檢察官無法核發拘票。更何況檢察官根本沒有績效分數的問題(警方才有),僅有辦案成績考查,該成績是為督促檢察官提升辦理案件的品質,任何案件的無罪判決,如果是可歸責於檢察官的原因,都會影響到辦案成績。

接下來,我們回到這次的主要爭議,將刑事責任年齡下修會是防範犯罪集團吸收並利用少年犯罪的最佳解方嗎?

回顧我國法制現狀

依據刑法第18條第一、二項規定,未滿14歲的少年如果有觸犯刑法的行為,並不加以施以刑罰,而14歲以上未滿18歲,則得以減輕其刑。然而我國為保障少年健全之自我成長,調整少年成長環境,並矯治少年性格,針對少年觸法行為及曝露在風險之中的少年,特別另訂《少年事件處理法》來處理。

少年事件分為兩種。其一是少年保護事件,依據《少年事件處理法》第3條第一項第一款規定,凡12歲以上18歲以下之少年,有觸犯法令之行為或第二款所定曝露在風險之中的情狀(如無正當理由經常攜帶危險器械),除有第27條所定之應移送或得移送檢察官之案件外,均為少年保護事件。

其二是少年刑事案件,依據同法第27條規定,14歲以上少年,若所犯為最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪,就應移送予檢察官,但縱使不是最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪,少年法院如果依照調查結果,認為少年的犯罪情節重大,參酌少年品行、性格、經歷等情狀,以受刑事處分較為適當者,仍然得以裁定移送於有管轄權的檢察官。

14歲會不會太高?

有大學講師藉此次社會事件投書媒體表示,我國的刑法規定年滿14歲以上的少年才需背負有限的刑事責任,認為與外國相比,實為落後的立法,主張應比照外國將刑事責任年齡下修。其實同樣的言論,在2020年民法將成年年齡下修為18歲時,該位大學講師就曾投書同樣的論述,雖然我們至今仍想不明白,民法下修成年年齡,是怎麼與刑事責任年齡扯上邊的。

依據兒童權利公約(下稱兒權公約)第40條第三款規定,締約國應該設定最低的刑事責任年齡,但是該條並沒有具體規定年齡應設定在多少才符合兒權公約的要求。

根據兒權公約委員會在「第24號一般性意見」指出,有五十多個締約國在加入兒權公約之後,修法提高了最低的刑事責任年齡。目前國際上最常見的最低刑事責任年齡為14歲,低於14歲的反而是少數,而且兒權公約委員會相當關切那些刑事責任年齡低於14歲的締約國。

為什麼不該讓少年過早進入司法體系?

根據兒童發育和神經科學相關領域的文獻證據表明,12歲至13歲少年的成熟度和抽象推理能力都尚在發展中,因為這時期的少年,額葉皮質尚在發育。

正因如此,相關研究認為,這時期的少年不太可能完整且正確的理解自己行為所造成的影響,甚至是理解刑事訴訟。更何況,他們還將受到進入青春期的影響。

兒童權利公約委員會在「第20號一般性意見」指出,青春期是個人發展的一個獨特的決定性階段,青春期的特點是大腦迅速的發育,而這影響著少年的冒險偏好、某些類型的決策以及控制衝動的能力。

此外,由於司法體系有很強大的社會標籤性質,過早使少年進入司法體系,無論是因為什麼原因,都會使少年在原有的生活環境、人際關係、同儕關係間產生不必要且相當負面的社會標籤,導致遭受排擠、歧視或其他不友善的言語罷凌,甚至是資源與機會的剝奪,這些都將嚴重的影響少年的發展機會與可能,甚至反而使少年與原有的生活環境產生脫節與鴻溝,迫使少年在認同感、參與感、關係建立等需求下,必須加入另一個足以滿足這些需求的群體。

也因此,我國先於1997年時,由台大教授李茂生主筆,修訂少年事件處理法第85-1條,將「七歲」以下兒童排除於司法體系之外,後於2019年修法刪除第85-1條,並於立法理由中明確說明,將12歲以下少年排除於司法體系之外,回歸行政體系。

如何避免少年曝險?

兒童權利公約委員會在第20號一般性意見中指出,能夠提高少年適應力、促進少年健康發展,目前已知因素包含:

- 與生活中重要成年人關係緊密,並從他們那裡獲得支援。

- 有機會參與並做出決策。

- 有解決和應對問題的技能。

- 有安全和健康的局部環境。

- 個性受到尊重。

- 有機會建立和維持友誼。

委員會特別強調,如果少年有機會累積和利用這些社會資產,便能增強少年實現自身權利的能力,包括保持良好的身心健康、規避危險行為、從逆境中恢復、取得學業成功、展現容忍的姿態及建立良好的互動關係並發揮自身才能。

透過加強與少年的對話和接觸,進而促進認同少年內在價值的環境,並採取措施幫助少年茁壯成長、探索自身新的身分、信仰、性體驗和機會,在風險與安全之間尋求平衡,培養做出自由、知情、相對正確的決定以及自我生活選擇的能力,並順利邁向成年期。

有鑑於此,我國少年事件處理法規定,針對曝露在風險之中的少年,得以透過少年輔導委員會整合福利、教育、心理、醫療、衛生、戶政、警政、財政、金融管理、勞政、移民及其他相關資源來協助少年。而少年保護事件中的少年,則可以透過假日生活輔導、保護管束或安置於適當的福利、教養機構、醫療機構、執行過渡性教育措施或其他適當措施之處所進行輔導;少年刑事案件的少年,則由少年矯正學校透過學校教育的模式,矯正少年的不良習性,促使少年改過自新,以適應社會生活。

小結:別拿下修刑事責任年齡當藉口

當今社會確實因科技日新月異,使少年在成長過程面臨一系列因數位環境而強化或加劇的風險,包括吸毒和藥物成癮、暴力行為或主動、被動的被招進犯罪集團。

然而這些都不是降低刑事責任年齡的藉口,更別說降低刑事責年齡是兒權公約委員會所禁止的。與其關注降低刑事責任年齡,或許我們更該聚焦於如何遏止犯罪集團做大、阻止犯罪集團吸收少年以及如何讓少年留在家庭與學校。

避免不必要的社會標籤,防制排擠、歧視或其他不友善的言語罷凌甚至是資源與機會的剝奪,使少年有公平發展的機會與可能,比起以刑罰萬能論及刑法應報理論來壓制少年更顯得重要。畢竟以暴制暴已是上古時期的原始思想,身為現代具有法學博士資格的大學講師卻提出此類上古時期的論點,不經令人質疑,他是不是穿越來的。

我們必須共同促進少年的身心健全發展,並致力於建立更好的環境,以保障少年的權利,支援少年的身心、精神、社會、情感、認知、文化和經濟能力的發展。而非透過大量關於少年期特徵的負面描述,倡議一些治標不治本的干預措施。

更別說該名大學講師文章中將我國參考日本少年法所建立的少年司法體系,誤認為是參考德國制度,顯見除了根本不是少年法領域的研究者外,對於資料蒐集與研究能力恐怕也是堪憂,古語有云「師者,傳道、授業、解惑也」,但此種「傳錯道、授錯業、解錯惑」的大學講師,也真叫人不知如何是好。