「立場」逐漸凌駕「真相」的時代,我們需要怎樣的新聞?

「後現代」主義發端之後,對客觀真實的追求逐漸被人們視為不切實際,而在社群媒體所建構的同溫層推波助瀾之下,「後真相」來勢洶洶,人們變得越來越不願聽見與自己立場不同的聲音,媒體也各自在政治光譜上「選邊站」。

即便如此,還是有不少學者專家大聲疾呼,試圖在這個真相漸漸無人聞問的時代撥亂反正,讓新聞媒體重拾對公平與客觀的追求。畢竟,只有在我們共有同一個「事實」的情況下,對話才成為可能,而那正是民主賴以奠基的事物。

然而,追求客觀公正難道意味著媒體或記者不能有任何立場嗎?退一步來說,一個人有可能沒有任何立場或價值判斷嗎?在發生重大社會事件時,光是報導與否就已經暗示了某種立場,遑論報導的優先順位、篇幅大小,或者敘事框架?

但是反過來說,如果沒有最基本的可信度,又有誰要看你的報導?因此新聞媒體還是會試著在某種程度內追求「公正客觀」。只是有時候,事情會變得比較棘手。

新聞報導之於社會運動

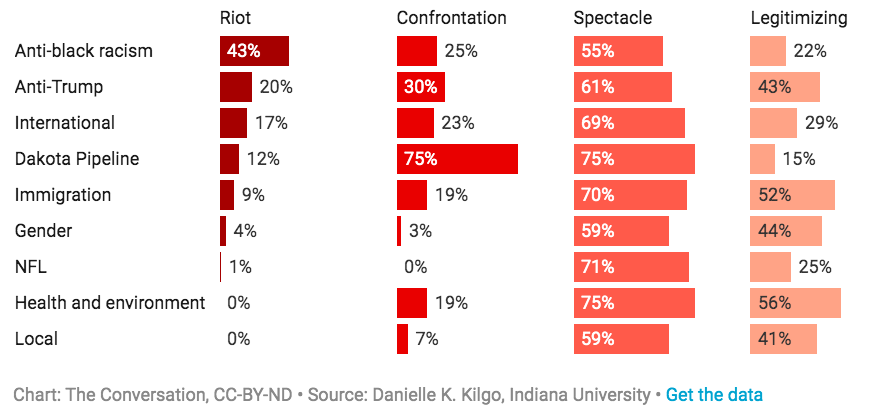

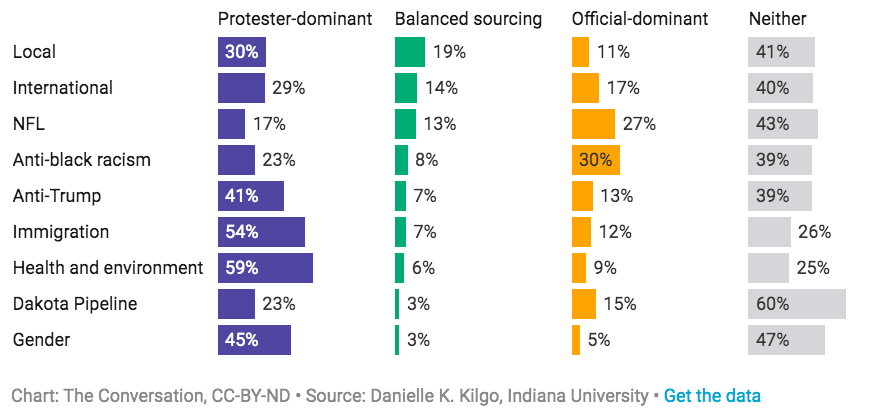

印地安那大學新聞學院前助理教授Danielle Kilgo表示,一般大眾對於抗爭行動以及其背後的社會運動之觀點,在相當程度上取決於媒體如何框架該議題,換言之,如果一項運動想取得正當性與進展,記者的角色是不可或缺的。Kilgo從777則有關抗議、示威的新聞中,以標題、內文結構等要素將這類新聞分為四類框架:暴動(Riot)、對抗(Confrontation)、景觀/奇觀(Spectacle)、辯論(Debate)。這當中,只有「辯論」有較多比重涉及陳抗者的要求、議程、目標以及其不平之處。

大體來說,對於示威、抗爭的報導,媒體傾向於使用前三類框架,亦即將焦點放在示威場面或抗議者戲劇性的行動,例如抗議者的穿著、隊伍規模、名人的參與或激昂的情緒等;對運動本身的構成要素則較少著墨,這會使運動逐漸邊緣化,喪失影響力。因此在示威行動的敘事上,媒體記者握有很大的權力。從另一方面來看,有時對社運的報導也會帶給新聞記者莫大的壓力,例如2017年在社群媒體上以燎原之勢席捲全球的#MeToo運動。

#MeToo是2017年秋天在哈維·韋恩斯坦性騷擾事件後,在社群媒體上廣泛傳播的一個主題標籤,在全球被不可勝數的女性用來揭露自身被性騷擾的經驗,並對性騷擾予以譴責,成為規模龐大的全球性運動,獲得許多媒體的關注。

當時瑞典媒體很快的跟進報導,並對該運動表現出支持立場,結果招致許多人批評違反新聞倫理。原因是#MeToo現象是在社群媒體上展現出來,其內容多半涉及對他人的指控,但是許多社群媒體的使用者名稱都不是真名,甚至指控的對象都經常是匿名的,遑論這些人大多尚未真正被定罪。瑞典的媒體與記者因而被砲轟未嚴守公正與客觀的準則。

新聞媒體作為什麼而存在?

如果「沒有立場」是一件不可能的事,那麼媒體在報導時,客觀與否的界線究竟在那裡?媒體在民主社會中到底要以什麼角色自居?

早在1920年代,重量級傳播學者李普曼(Walter Lippmann)與實用主義哲學代表學者杜威(John Dewey),就曾以新聞在民主社會中的角色進行過論戰。李普曼認為,記者的職責只是單純地記錄政策制定者的發言,並將該資訊提供給社會大眾。相對地,杜威認為記者應該更高度地與公眾接合,並以批判性的目光檢視政府所提供的資訊。

數十年後,杜威的論點被紐約大學新聞學教授Jay Rosen和新聞工作者Davis Merritt進一步探索,兩人在 1993 年形塑了「公民新聞學」的概念。

公民新聞學(Civic journalism,又稱「公眾新聞學」Public journalism)主張將新聞學整合進民主程序,認為媒體的職責不僅是將訊息告知大眾,也包含致力於促進公民參與和公眾討論。在此意義之下,公民新聞學將閱聽者與社群視為政治跟社會程序的參與者,而非旁觀者。

雖然Rosen與Merritt一起發展、建立公民新聞學的概念,兩人的觀點仍有若干差異。Rosen認為,公民新聞學號召記者將人們視為公民,並協助政治社群主動依據問題採取行動;Merritt則認為,記者的職責如同運動比賽中的裁判一般,在公共領域中不偏不倚,確保過程能在雙方所同意規則下進行。

儘管更加強調了新聞媒體的主觀能動性,公民新聞學對於媒體的角色定位大致還在我們能理解的範圍內。而近年來,隨著各種社會運動的風起雲湧,以及公民記者概念的興起,產生了越來越多的抗爭者與記者角色互滲的現象,也激發了更加特別的觀點:社運新聞學(Activist Journalism,又稱 Activism Journalism 或 Movement Journalism。編譯註:為消歧異,這裡直接使用「社運」而非「運動」)。

積極投入社群的社運新聞學

Kiran Misra是媒體結社「Press On」的董事成員,她將社運新聞學定義為:一種能夠滿足那些遭不公不義衝擊的社群需求的新聞學。她說,學習社運新聞學,必須捨棄那些交易性的、榨取的行為,並放棄客觀性的迷思。社運新聞學要求記者想像以那些被不公義影響最甚的人們為中心的報導,並構思投入在地社群的策略,以及描述自己希望藉由報導達成的影響或貢獻。

Press On的共同創辦人Anna Simonton撰寫的報告《Out of Struggle: Strengthening and Expanding Movement Journalism in the U.S. South》指出,在社運新聞學的許多目標當中,最重要的包括:提升那些能強化人民力量之報導的優先順位、製作奠基於受迫者身分認同與受迫經驗的新聞,以及發展記者與社群間共享的政治分析。

相對地,傳統的新聞學通常會維持壓迫的、具傷害性的意識形態。舉例來說,主流媒體在報導與移民有關的新聞時,相較於國家暴力的倖存者,那些貶抑、妖魔化移民社群的政策以及其制定者總是得到更多媒體露出;而移民們淪為形塑它們生活樣貌的之條件的註腳。Kiran認為,當前最需要的就是以社群與解決方案為中心的新聞報導,而這也是社運新聞學的核心。

Press On的另一位共同創辦人Manolia Charlotin曾在《波士頓海地人報導者》(Boston Haitian Reporter)擔任編輯與經理,當時由於海地慘遭震災蹂躪,她將報導重點放在當地的組織者如何籌募物資到海地。當她後來轉職到《Haitian Times》,更是幾乎只聚焦在那些協助改善海地人民生活的社群報導。

她說,這就是社運新聞學,只是當時還沒有這樣的字眼。「社運新聞學以社群為中心,報導有著明確的目的——揭露、問責、協助敘事轉移或社會進步。我們不是運動的擴音器,而是紀錄的守護者與問責者。」

致力於敘事框架的轉變

Nicole Hannah-Jones是一位替《紐約時報雜誌》(New York Times Magazine)撰寫種族歧視相關文章的作者。Kiran和她對談時,將社運新聞學描述為「有助於人民解放、落實正義的新聞學」,並好奇Hannah是否會對這樣的定義有所共鳴。Hannah說道:「我沒聽過那個詞彙,也不曾如此定位自己;但就定義來說,是的,這會是我對自己工作的描述。」

社運新聞學的終極目標是敘事的轉變,與 Hannah 的「The 1619 Project」所欲達致的「重新框架美國歷史」異曲而同工,兩者都期望將長久以來被主流社會所拒斥的視角帶入媒體中。

Hannah不諱言的說,這樣的操作的確在她與編輯以及其他記者之間製造了一些張力。她說,身處一個人們想方設法貶損新聞報導的環境中,明確表露自身觀點的確會使那些努力爭取公信力的記者們感到不自在。而這樣的張力在有色人種記者身上更是有過之而無不及。

身分認同之於新聞報導

由於有色人種記者必須加倍努力才能讓自己的報導被看見,並獲取公信力,因此採取社運新聞學的視角與身分認同對他們來說會格外艱鉅。舉例來說,如果一位拉丁裔記者持續撰寫與拉丁社群有關的報導,她可能會面臨「有失公正」的質疑。

《洛杉磯時報》的記者Esmeralda Bermudez認為,這樣的質疑是荒唐的,「你不會對一個環境記者說,『你太過熱愛環境了,你為什麼不寫一些別的東西?』那樣的質疑本身就是種族歧視的。」

Kiran深信,一個記者的身分認同有著越豐富的層次,他的報導就能越細緻。她說,新聞業最大的謊言就是讓那些被邊緣化的記者們覺得自己的身分認同是有害的。

(原文授權轉載自「卓越新聞電子報」,原標題為〈從「社運新聞學」看新聞客觀性〉)

|延伸閱讀|

參考資料

- Activist-journalism and the Norm of Objectivity: Role Performance in the Reporting of the #MeToo Movement in Denmark and Sweden

- Is Movement Journalism What’s Needed During this Reckoning over Race and Inequality?

- Riot or resistance? The way the media frames the unrest in Minneapolis will shape the public’s view of protest

- Civic Journalism