少年阿明的日常生活

如果可以的話,我其實很想認識清道光三年(西元1832)年的時候,住在臺南府城五條港區的少年阿明。

少年阿明彼時剛做完十六歲,開始領大人工錢。他成長的地方是現在臺南市西門路以西至金華路一帶,北至成功路北側,南至正興街南邊,其實全部加起來才約莫二平方公里的地方(註一),但是這二平方公里,卻是連橫寫的《臺灣通史》裡形容「出入之貨歲率數百萬圓」的臺灣商業中心。

你可以想像一下嗎?

雖然阿明成長的區域這麼小,但這地方就像義大利威尼斯一樣,是一個由西向東,被五條主要水道劃穿過其中的城區,這五條水道分別被稱為「港」,因為從字面上會意,港就是「水走的巷子」。

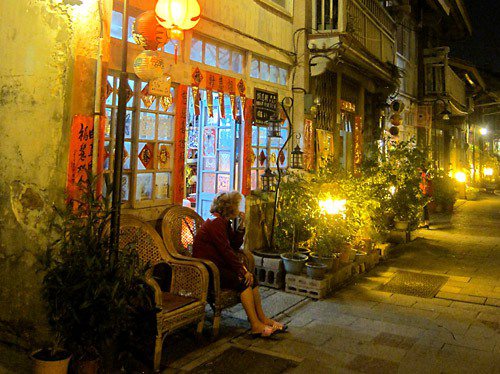

這個城區裡,陸道就偎著蜿蜒的水道建立起來,窄巷旁邊就是水巷。除了主要水道外,曲折離奇的還包括了數十條或寬或窄,或彎或直的分流,像密密的蛛網一樣覆蓋過這個小區域,把小城區切割成近百條的大小街道。

沿著大水道的幾條主要街道,砌在慢慢淤積成陸的臺江內海沙洲上,路面可能由石基墊高,上面搭建著整排連通到底的木造樓房,有的街道,樓房一樓是店面或住家,二樓做為囤貨的倉庫。也有的被隔成一間一間,全做為分租出去的倉庫用來堆貨,這些做為臺灣島經濟命脈的貨物,是糖、米、中藥、木材、煤碳、硫磺、稻米、樟腦等等、甚至是鴉片。

阿明應該是姓蔡。因為我希望他父母是從大陸泉州晉江來的移民,這樣他們會住在水仙宮附近靠近佛頭港這一帶,這樣阿明的父親就會是搬運木材的苦力,或是在水巷間撐「手撐仔」小船的工人。而且住在佛頭港附近的阿明跟父親,端午節還會參加在佛頭港舉辦的划龍舟比賽。

你想想看,在這裡長大的阿明兒時的生活會有多快活?阿明有幾個童年玩伴,在還沒辦法搬東西的年紀,阿明的眼睛總是看著太陽下山的方向,佛頭港有手撐仔小船進來了,就跟同伴開始在水道兩岸比賽,看誰先跑贏小船,可以一路跑到水仙宮前面。輸的人只好請吃水仙宮附近賣的小食。

你不要以為阿明跟他父親是在白天工作,其實他們工作的時間是晚上。

根據記載(註二),因為臺江內海的水量少,載著重貨的船要順利入港,都必須藉晚上漲潮時入港裝卸貨物。所以水仙宮那邊應該那時候就是夜市了,水仙宮前面有個小小的北勢港碼頭,晚上大家點著燈做生意,夜裡苦力絡驛不絕的接力搬貨上下,來臺灣做生意的大陸有錢少爺,本地三郊的大盤商,點完貨賺了一筆後,就可以到水仙宮前面的青樓去消費。

每天傍晚時候,阿明遠望著安平那頭的日頭緩緩入山下,心臟砰砰跳著迎接夜晚的來臨,因為天黑以後,夜裡所有的水都像活過來了,日落只是一片繁華的開場。

不過,跟所有五條港區的人一樣,阿明知道天公的脾氣不太好,也不太知道五條港區可以繁華到何時。每天都有一種「又過了一天」的幸運感。

例如道光三年七月的時候,阿明生日過沒有多久,可能是颱風嗎?五條港區迎來了一場大暴雨,大雨強迫曾文溪改道,溪口大山崩帶來了大量土石,那夜之後,所有五條港區的人都嚇傻了,因為原本從安平可以行船到府城鎮渡頭的那片內海,居然整片消失了。

變成了整片陸地。

五條港區一直都在慢慢、慢慢的,變成陸地。直到一百八十年後的今天,島上的人民,再也不能想像,自己曾經有一段時間住曾在水巷河道之間,靠著往來貿易的餵養討活,是海跟水養出來的子民。