張宸瑋/在討論開始前,要先「定義語詞」嗎?

在〈詞彙必須具有定義,才有意義嗎?〉(以下簡稱「〈詞〉文」)裡,柯甯予主張人可以在不知道定義的情況使用詞彙。本文試圖透過維根斯坦(Ludwig Wittgenstein, 1889-1951)的觀點,部分回應、部分附和〈詞〉文,並指出在某些情況下,我們還是應該暫停討論,展開語詞的「定義」。

奧古斯丁的語言觀

〈詞〉文認為,「內涵定義」和「事物」不同,縱使有條鴻溝存在於「知道語詞的定義」和「知道語詞指涉某些事物」之間,沒能掌握語詞的定義,也無礙於傳達該語詞的意義。該文主張,語詞所指向的不是內涵定義、本質或特有屬性,而是世界裡的「事物」,並指出人們誤解語詞的指涉功能,才會覺得「不知道語詞的定義,就無法傳達語詞的意義」。

本文同意〈詞〉文的結論,但是不同意部分想法,因為該文預設了一個可議的語言觀。〈詞〉文自始認為,語詞確實指涉到某些事物。這種「奧古斯丁的語言觀」(Augustine’s conception of language)正是維根斯坦在《哲學探討》(Philosophical Investigations, 1953)一開篇的首要批判對象。

奧古斯丁的語言觀認為,每個語詞都有一個意義,那就是語詞代表(stand for)的事物。換句話說,語詞背後指涉的事物決定了語詞的意義。

〈詞〉文的想法就是如此:語詞總是指涉到某些事物,而且指涉的事物決定了語詞的意義,因而傳達意義不以知道語詞的定義作為條件。例如你用手指向花,然後說「這是花」,就能夠表達某些意義,而不用先給出一個花的定義。

然而,維根斯坦認為,決定語詞意義的不是其所指涉的事物,而是該語詞著落的脈絡和背景環境。讓我們來舉一個例子:

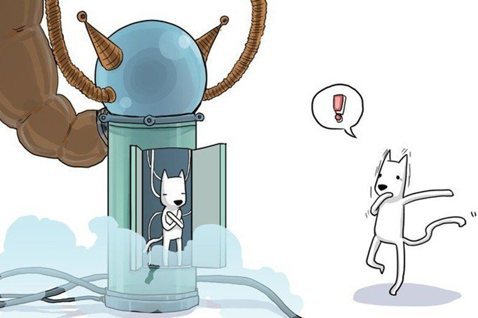

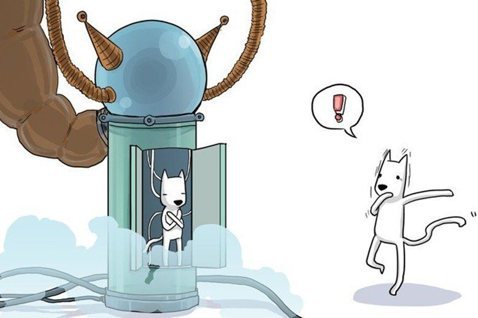

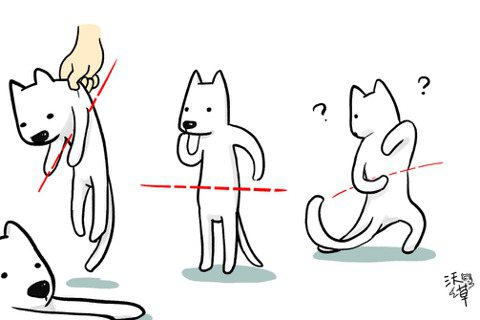

假設小黃不知道「花」這個語詞的意義。有天,小黃問小白「什麼是『花』啊?」小白就自信滿滿地牽著小黃的手,來到某個花圃前,然後用手指向一朵白玫瑰,轉頭看著小黃說道:「花!」

我們通常認為,這時候小白已經成功傳達了「花」的意義給小黃。但是,當小黃沿著小白手指頭的方向看去,發現許多不同的事物,如果你是小黃,你怎麼知道當小白說「花!」的時候,他傳達的意義是「花」,而不是「白色」、「玫瑰」、「植物」?

完全沒有辦法,除非你預先掌握了該語詞出現的背景環境。也就是說,你必須知道小白是在什麼脈絡中做出這個指向的動作,並同時發出一個聲響,才能夠理解那一聲「花」究竟是什麼意思。

維根斯坦的語言觀

在《哲學探討》裡,維根斯坦評論了實指定義(ostensive definition):

我指著兩粒花生說「這叫二」,這種定義非常精確。然而「二」怎麼能被這樣定義呢?聽這個定義的人並不知道我要把什麼稱為「二」,他會以為「二」是給這些花生的名稱!但也有可能不會。

他也許會犯一個相反的錯誤,當我想給這些花生一個名稱時,他也許會理解成一個數目。而且,當我指著一個人同時叫出他的名字時,別人也同樣可能以為它是顏色、種族,甚至羅盤上一點的名稱。也就是說:指物定義在每一個情況中都可以被誤解。(PI §28)

這個例子顯示,只透過指向一個事物,同時說出一個語詞,無法成功傳達該語詞的意義。語詞的意義,如果要正確地傳達,必須處在特定的情況中,而你要先知道語詞於什麼樣的情況現身,才能夠正確地掌握該語詞的意義。

換句話說,決定語詞意義的關鍵,不在於語詞背後的事物(這個看法受到奧古斯丁語言觀的影響)而是語詞著落的脈絡和背景環境。至於,脈絡和背景環境的構成,不只有語言的部分,還有非語言的部分,例如說動作、表情等等,而由語言的部分和非語言的部分共同交織的複雜整體,就是維根斯坦所謂的「語言遊戲」(language-game)。

要問一個語詞的意義,得先清楚語詞在語言遊戲中扮演的角色。在不同的語言遊戲中,同一個語詞會有完全不同的意義。打個比方:

我們可以拿皮球來投籃,比誰投得準;我們可以改用腳來踢皮球,看誰踢得遠;也許,我們可以自己一個人反覆將皮球丟向牆壁,再接住反彈回來的皮球,從中獲得某種樂趣;甚至,皮球可能是出現在水族館裡頭的海獅的頭頂上。

上述幾種情況,皮球的意義都不盡相同。由此,我們可以說,相同的語詞在不同的語言遊戲中有不同的意義,就如同皮球在不同的情況中有不同的意義。

進一步,維根斯坦宣稱,語詞的意義往往展現於該語詞的用法。他認為「在大多數使用了『意義』一詞的情況下(儘管不是全部)我們可以這樣解釋:一個字詞的意義是它在語言中的用法。」(PI §43)、「他怎麼『理解』這個定義可從他使用這個被定義的字詞的用法上看出來。」(PI §29)

當我們想要理解一個語詞的意義,我們通常要探究的就是這個語詞應該如何被我們使用。這個「意義即用法」(meaning as use)的觀點,反映在維斯斯坦將語言譬喻為一種工具的想法中:

想一想工具箱裡的工具:有鎚子、鉗子、鋸子、螺絲刀、尺子、膠水鍋、膠、釘子,還有螺絲。字詞的功能就像這些工具的功能,各不相同(但二者之中也都有相同之點。)(PI §11)

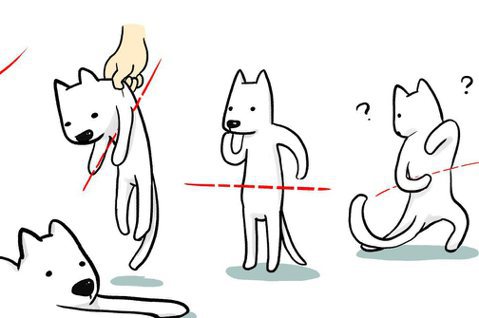

簡單來說,語詞的意義與語詞的用法、功能、目的緊密地聯繫在一起。也就是說,當你好奇某個語詞的意義,可以直接去問:我們應該要如何正確地使用這個語詞?當你發現,小黃和小白正在玩一個猜拳贏了就用手指彈對方額頭的遊戲時,而小黃猜拳贏了,大力地彈了一下小白的額頭,結果小白喊叫道:「啊!好癢!」接著不斷搓揉自己紅腫的額頭。此時,你就知道,小白錯誤地使用了「癢」這個語詞,也就是說小白根本不理解什麼是「癢」的意義。因為在這個情況下,應該使用的語詞是「痛」,而不是「癢」。

是時候,來個小結:語詞的意義通常體現於語詞在語言中的用法,而語詞的意義,取決於語詞的脈絡和背景環境,也就是取決於語詞歸屬的語言遊戲。因此,唯有在某個具體的脈絡和背景環境中,語詞才會得到某個意義,語詞的功能和目的也才會存在。

回頭檢視一下〈詞〉文,就維根斯坦的觀點來看,本文同意〈詞〉文的結論:「定義並非一個語詞蘊含意義的必要條件」,卻不同意語詞的意義是由其所指涉的事物來決定1。

什麼時候必須面對「定義」?

從前面的想法出發就可以發現:定義一個語詞幾乎是不可能的。同一個語詞在不同的語言遊戲中有不同的內涵,你要如何找到一個能夠跨越所有可能脈絡的語詞的本質,也就是語詞的定義呢?因此,在任何討論的一開始,就要求給予語詞一個精確的定義,是不太可能辦到的,也沒有這個必要。理解一個語詞的意義,無須知道語詞的定義,只要知道它出現的脈絡和氛圍,掌握它的正確用法。

我認為,在討論的過程中,只要某個語詞還「能夠使用」就夠了。問題是,「能夠使用」的意思是什麼?大部分的討論──討論活動作為一種語言遊戲──都是為了要尋求共識。也就是說,討論者在意的是:你和我的想法有哪裡相同?又有哪裡不同?

唯有釐清這點再先,才有可能相互說服,消除歧異,達成共識。如果我們根本在各說各話,表面上好像是兩個相同的主張,其實根本完全不同;或者是,表面上好像是衝突的想法,究其所本卻相當一致,那麼我們不是完全沒有達成共識的可能性,就是會得出一個虛假的結論。

簡單來說,我們必須要玩同一個語言遊戲,必須秉持著同一套正確使用語詞的標準,才有可能真正釐清彼此想法的異同,進而基於相同的前提推論出相同的結論。

因此,在討論的過程中,如果發現對方使用某個語詞的用法,不同於自己的時候,就應該要停下來,好好先暫時「定義」一下這個語詞。「定義」的要求不高,只需要雙方同意就好,同意雙方在使用時是相同的意義就好,對這場討論活動的目的而言「能夠使用」就好。

譬如說,當你發現對方在某個句子中使用了「歧視」一詞,而你深感疑惑,因為自己不會這樣使用這個語詞,此時,很可能就有必要先好好釐清一下,彼此對於「歧視」理解為何?有可能一方認為「歧視」蘊含著道德上不應該存在的性質,而另一方卻認為「歧視」指的就僅僅是不平等對待罷了,不一定欠缺正當的理由。

夠用就好

最後,再引一段維根斯坦的評論,總結本文的想法,並且附和〈詞〉文的主張,告訴讀者,在討論開始前不用先定義語詞,就可以展開討論,逕自享受討論活動的樂趣和痛苦:

我們可以說「遊戲」的概念是界線模糊的概念。「但是模糊的概念究竟是否是一個概念?」──一張不清晰的照片是否仍然是一個人的照片?用一張清晰的照片代替一張模糊的照片是否總是要好些?不清晰的照片有時候不正是我們需要的嗎?(PI §71)

先定義一個語詞是不必要的,討論時能派上用場就好。

參考文獻

- Wittgenstein, Ludwig,1992,《哲學探討》,范光棣、湯潮譯,二版,臺北:水牛。

- 其實,稍微觀察不同種類的語詞,就能發現有些語詞,真的很難說指涉到什麼事物,就用〈詞〉文自己的例子:或許,直覺上會認為「花」一詞的意義和其背後代表的語詞有關,但是,我們真的能夠想像「歧視」一詞指涉到什麼事物嗎?