文化空間如何消失?台灣、香港獨立音樂的Hidden Agenda

日前,香港命運多舛的live house場地Hidden Agenda,因為外國樂團工作證問題,竟出現由警方假扮觀眾蒐證,強迫中止表演、並逮捕相關人員的事件。在此之前,北京音樂場地DDC才傳出因合法性問題,緊急宣佈中止所有預定演出,幾日後才宣告復活。差不多同時,台北遊牧影展則上映一部以紐約地下音樂場地Death By Audio為主角的紀錄片,它的故事又被拿來與台灣已消失的「地下社會」相比。

這些小型的音樂場地,觀眾少則只有50人,多也不過200-300人,為什麼頻頻上演類似的危機?又總在僅成雜音的惋惜中慢慢消失?對比台灣在2005年開啟的Live house合法化運動,以及2012、2013年「地下社會」歷經歇業危機,到終告結束的歷史經驗,我們似乎可以看到台灣、香港,以至於全球的小型/地下音樂場景相類似的命運,但也有更為在地、特殊的新困境。

台灣:獨立音樂新天堂?

就台灣十多年來的經驗而言,社會大眾及主管機關對Live house/小型音樂展演空間,總算學了一課。然而這是條踉蹌學步的漫長歷程。小型音樂場地,原本只是很小眾、沒什麼人在乎的地下經濟與次文化,但近十年來,卻愈受到全球化都市發展仕紳化/上流化(gentrification)的內外夾擊,不是被收購,就是地價房租上漲,而中產階級性格愈為強烈的居民,也對場地安全、噪音更加在意。但只會開罰單式的管理,終究引來場地經營者、地下音樂愛好者的反抗。音樂人及樂迷控訴政府失職,根本未提供適當的法規,也未能正視小型演出場地的藝文價值。在持續的抗爭及批評中,即使立法問題仍未解決,但從中央到各地方政府都開始動起來輔導及協助,也積極在新的文創園區裡規劃Live House空間。太陽花運動後,刺了青Live House創辦人、音樂人Freddy還選上立法委員。在這協商拉扯的多年過程裡,政府機關逐漸由管制者轉為輔導者。

但同時,政府還學了第二課。在全球化追求新文化經濟、發展創意產業的潮流中,具有草根及次文化氣息的藝術文化活動,比如獨立音樂,被視為是文創產業、城市觀光魅力的來源。台灣政府就由輔導者的角色,更積極地變身為投資者、甚至是宣傳者。不僅舉辦免費的城市音樂節、讓樂團到全台大專校園巡迴演出,更有年年開獎的補助樂團錄音、出國表演,補助各種音樂公司、平台公司,或各式音樂行銷計畫等等作法。台灣政府對流行音樂及獨立音樂如此積極與友善大方,在其它國家音樂人及樂迷看來,簡直是天堂。

但多年下來,獨立音樂圈卻已浮現新困境:補助案多了,但能表演的、有趣的樂團或具開創性的作法卻少了。由政府釋放的空間所成立的live house其實愈來愈多,但全台各地的live house,卻出現找不到團排表演的窘境。各個音樂節的同質性內容,也被批評無甚特色、惡性循環加劇。政府由管理者變為投資者,大力扶植的結果,枱面上看來熱鬧,但新團出線緩慢、老團則還在反覆申請補助,live house票房也只幾天靠名團風光、其餘慘澹。音樂風格單一,人才、樂迷、產業鏈缺口的隱憂,讓台灣獨立音樂,並沒有想像中如此蓬勃有希望。

香港:獨立音樂破地獄?

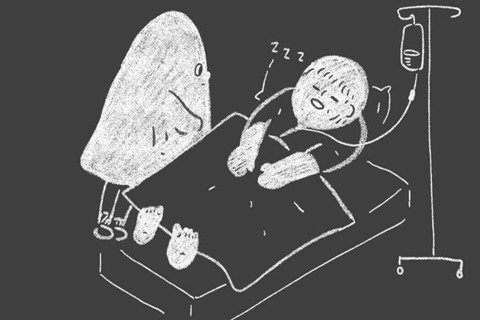

但Hidden Agenda的事件,則是另一個不同的故事。一方面,Hidden Agenda(後稱HA)成立於2009年觀塘區的工廈大樓裡,原因就是達離市區的便宜租金,以及非住宅區而免除的噪音投訴問題。然而,2010年HA馬上出現第一次關閉危機。因為香港政府以推動六大產業為名,實施活化工廈政策,第一個後果就是讓些這類工廈大樓整棟被收購,HA被迫離開而結束營業。經過在地音樂人及關心者多人奔走幫忙後,才以遷址方式重新開張。但2011年新址又收到無牌賣酒及違規營業的指控,再次被迫歇業,最終仍在各方努力下再救了回來。

之後,HA反覆進出這類「病危又加以搶救」的危機加護病房,直到最近。但這次事件,似乎是個新警訊,HA所面對的,並非被動收到投訴時才處理的管理者,反而政府是主動的佈局稽查者,甚至是如圈內人所指,被刻意不發給工作簽證後,造成違法被捕的困境。這不僅是香港獨立音樂演出環境如何更形艱難,反而是新生出一種令人背脊發涼的管制暴力,隨著警方拘捕拉扯的驚人畫面,籠罩難以言說的警察國家陰霾。

但香港政府並非僅有開倒車式的治理,另一隻手則是大張旗鼓地建設大型場館與扶植音樂節。在2012年前後,政府填海造地新開發的西九區被規劃為文化區後,便開始出現馬拉松式的音樂藝術節。這些兼具人氣及創意的音樂藝術節,包括免費的「文藝復興音樂節」,以及湧入三萬人次的Clockenflap音樂節,還有網羅多樣文化藝術表演團體的「自由野」文化藝術節。台灣的樂團都曾受邀參加,規模及內容也常讓參與者感到多樣化與驚喜。然而如香港音樂人暨評論家黃津珏所批判,這些音樂節只不過是「讓香港市民短暫地在公共空間中享受『特權』的自由」,以文化拉抬房價的地產開發才是真正目的1。由此對比Hidden Agenda多年來的遭遇,我們不免詫異,這樣的城市治理是精神分裂嗎?一面是變本加厲的驅趕手段,另一面則是重金加碼的吸納整編。

於是多年下來,我們看到香港獨立音樂圈的獨特氛圍:壓抑的憤怒。不僅是My Little Airport極度壓抑的輕柔歌聲中恨意滿點的〈今天沒大麻在身〉、〈攻陷你的西〉,還是不論主流音樂人或地下音樂人,都愈加邊緣地成為頑固抵抗的社運分子,甚至出版《搖滾不容殺人政權》這樣的合輯。他們看得更透澈,覺悟得更早,用集體合作或各種可能的創作與發聲方式持續抵抗,付出的代價是被封殺、被監控、被起訴,或只能更為邊緣化。而那些棲身在工廈一格格廢棄重整的廠房工作室中,有傳說中的至少1,000組樂隊(比台灣多很多),與無數藝術工作者在工業灰牆中與自己的創作火花相守,在壓迫的金融商場大樓、巨大LOGO招牌下要你不停買買買的城市渦流中,孤獨閃著烱烱有神的貧窮堅持。

My little airport - 今天沒大麻在身

公民文化權的日常

台灣與香港,有如世上任何相互探索的異鄉人,總是彼此羨慕。在對方的幸或不幸裡,看見自己的匱乏。香港的故事訴說著,政府若要搞你,你會衰爆。台灣的故事卻反而是,政府若要幫你搞,你一不小心可能會弱爆。香港一面將藝術文化變成塗抺全球大都會城市的光鮮外衣,大手筆操作國際藝術符碼及玩法,但另一面卻是蒙上一層令人心生畏懼、看不見道理及規則的政治陰霾。

台灣則是,在文化創意產業及政績熱情上,灌爆家父長望子成龍、望女成鳳式栽培;結果卻讓音樂人陷入無端的競賽文化中,疲於寫企劃、贏得補助,無暇顧及如何讓創作上的偏執存活、讓自發的文化繁衍。在獨立音樂及藝術文化的發展上,台灣並不因政府的善意,有特別好,香港也不因政府的粗暴,就特別壞。政府扶植藝術文化的角色,總是奇怪地過猶如不及。而全世界的都市仕紳化(gentrification)發展,又持續對草根的、總在灰色地帶的音樂活動及音樂場地更為不利2。

反而是我們,我們是否在乎過這些場地、音樂活動對於都市的活力及日常社區具有意義與價值?是否察覺到某些獨特場景消失所帶來的文化及生活的變遷?我們是否還記得,音樂或藝術文化,是根源於人們想反芻生活、思想慾望,關照內心的救贖與表達?而這些,連同日前台北市街頭藝人考證風波,都是一般民眾的多元文化參與權,不是產業、明星或規範管束對象而已。

一旦都市的文化空間與次文化,都被上流化、威權管制或輔導收編清洗過,很快地,我們將只剩愈為制式的娛樂商品,愈為貧疾的想像。La La Land(樂來樂愛你)電影裡,女主角最後的試鏡歌曲唱著:「我們都需要瘋狂一下,才能看到多彩的世界;誰知道我們會被它帶往何處?這就是為什麼世界需要我們這種人」。如果我們能尊重不同角落裡的吵雜,那可能是一些人的奇怪夢想;如果關於城市治理與對音樂文化的協助,能看到有機的、獨立的文化生態及公平生存權的重要性,或許,這才是文化空間或音樂的活力,真正與我們的日常及精神生活相依相存的開始。

- 出自黃津珏(2016)《拆聲》一書。

- 即便英國政府2012年就鬆綁200人以下的小型音樂演出不需執照,但近幾年在都市發展變遷下,英國各城市的小型音樂俱樂部、酒吧,仍正在快速消失。