【尋找潛水夫】沉入地底的臉

捷運,不是一直以來都有嗎?

我是個不折不扣的台北人,從小就有捷運,只是那時候捷運象山端、迴龍端還沒蓋好,還可以從新店一路坐到淡水,只要一個小時,還不需要在捷運台北車站轉車。在天氣好的日子往淡水方向行駛,從新店坐進被水泥牆壁圍繞的車廂,等待捷運行經民權西路站,放慢速往向上到地面的那一刻,陽光輕易的充滿整個車廂,那種終於離開半封閉管路的愉快心情,整車廂的人,在那一刻幾乎全都抬起頭看向陽光。

今年七月,我跟著人民火大行動聯盟的成員顧玉玲抵達花蓮玉里,才第一次見到捷運工人、第一次聽到「潛水夫病」——那群在二十年前,台北捷運開挖工程中,因新店線、板南線部分路段經過河床,在坑道滲漏的情況下,日籍承包商引進壓氣工法,繼而深入高壓環境施工的工人們。

疾病之後,回鄉之後

踏上捷運前往巨大的台北車站,接著搭乘台鐵普悠瑪號到花蓮火車站,再請人接駁,歷時四個多小時才來到玉里三民的小農村。在顧玉玲帶領下,首先前往當年捷運工人張孝忠家。搭車南下的路上,我聽著關於這個初次見面的人如今的狀況,顧玉玲說「他是當初那批工人裡頭,發病最嚴重的」、「嚴重的時候,躺在床上一整天都不能走」、「張孝忠那個人就是這樣,別人開他玩笑,都笑笑的」。

言談之間,車子開進農田旁的小路,停在一個像入山口的登山客通道前,岔入一條樹木半掩的小道,路面從瀝青地延展為泥土地,雞糞或是狗味混著熱風,味道撲面而來,夾著一點果實熟爛的味道。

小道的盡頭是藤椅、木桌,和散坐其上的幾個皮膚黝黑、面色脹紅的中年男人,我認不出哪個是當初的捷運工人張孝忠,一時之間,他們也有不知來者何人的尷尬,靠在藤椅把手上抖動的腳,瞬間停止動作,幸好有個穿著黑色束腰的瘦男人趕緊招呼,拿出疊在一旁的塑膠椅,我不知道該不該坐,相互讓座一番,才選定一張刮出好幾道黑痕的白椅,坐定後,拜訪對象像鬆了口氣,才繼續抖動藤椅把手上的腳。

「介紹一下,這是張孝忠。」顧玉玲不疾不徐地介紹。就是穿黑束腰的人,束腰收緊鬆垮T恤藏不住的曲線——瘦而薄腰背,他走去拿冰飲料待客,走得有些慢,不時推扶著腿,遞來一瓶鋁箔包果汁,邊說他昨天吃了止痛藥,今天比較好,還能走。耳邊是顧玉玲和張孝忠聊天的聲音,環顧四周,不知從哪蹦出來的小狗又汪又跳,被喝斥走。

我看著他們的臉,比我深上許多倍的黝黑,我想他們就是名符其實,靠著雙手生活的人吧!張孝忠訴說生病的生活,其中之一是「現在也沒辦法工作」,手腳、關節三天兩頭就痛起來,靠的是每個月的救濟金過活,我邊聽著,手裡未開封的果汁邊冷汗直冒。

話鋒一轉,聊到了當季產物,張孝忠指指他背後的高樹說「波羅蜜可以吃了」,瞬間,我為誤以為那是榴槤內心感到一陣尷尬。他接著開玩笑說還有檳榔喔,要不要吃,我立時浮出戴著工地帽、滿嘴鮮紅的印象,沒想到顧玉玲一口答應,順帶問了有沒有「倒鉤」的,吃起來會特別辛辣,大家便約定等一會兒一起找找看。

離開張孝忠家的路上,我終於在為粗葉下垂著的火龍果感到新奇後,想著自己才是名符其實的「台北俗」吧。我進入非都市區,對不整齊、非香味的不適,只見過水果躺在水果攤而未見過它生長,以及,毫不懷疑地連結嚼檳榔、上癮、口腔癌和沒水準,彷彿吃一口就難以擺脫般,強烈否定,正是都市對衛生、進步圖像的教育成果,更形塑著人認識人的過程中,會是不自覺地汙名化某些行為而保持「安全」距離,還是能發現並撇除汙名帶來的距離,看見人本身。

痛要怎麼說?

後來其他同行夥伴去車站接朋友,還真的順便去採檳榔了,就只剩下我、同行友人及另一名捷運工人朱志誠先生在朱家客廳,於是就由我們負責和朱志誠訪談。

朱志誠感覺有點害羞,回答都很簡短,斷斷續續的回應問題,訪談期間大部分安靜的片刻,都源於回想二十年前的事。朱志誠說,他也是和同庄的人一起去台北捷運工地,去到那邊就是挖坑道,是最早的施工階段。

「那裡面感覺怎麼樣?」「就是熱啊!」他說,「坑道出入口是一個艙,進去時因為加壓很不舒服,所以要慢慢加,大概十五、二十分鐘,但出來時,因為在地底下待了好幾個小時,又熱又累,當然想要趕快出來,所以通常只減壓兩、三分鐘就出隧道了。」

剛開始做的時候很不習慣,每次進去坑道眼睛、耳朵都會痛,做這工作沒多久,身體就開始痠痛,但以為是工作太累,就像一般肌肉痠痛,便不理會,誰知道是生病了。

「加減壓是工人自己操作嗎?」「是自己操作,無人在旁監督工人進出工地、由工人自行控制、包商安全名冊造假,且一天超過八小時、一個月二十八天的時間,待在1.3到2大氣壓的高壓狀態」,他說這讓二十年前,新店、板南線部分路段開挖坑道的捷運工人,不自知地處在危險的施工環境。

談話最後,問到治療情形,朱志誠罕見激動地說最早一次抗爭獲得醫療補助時,因為那時只有基隆、台中、高雄三家海軍醫院有高壓氧治療儀器,而當時已經回到玉里的他,因為無法每個月都去治療,在家時間長,痛起來就吃家鄉的中藥和緩痛楚,但台中的醫生卻對他說「如果你們吃(中藥)有效的話,那醫生不要做了」,甚至說高壓氧治療作這麼久都沒好轉,病不會好了,他生氣地補充「你是一個醫生,最起碼要(給病人)一條路走」!

朱志誠不是因為怨懟身體的病痛而激動,而是在求助時,旁人卻可以如此理所當然地消滅所有復原的希望,或許抗爭的現場亦如是。對現在正值壯年的他,捷運工程幾乎是前半輩子的工作經驗,直到現在,仍在他的腦袋、身體揮之不去。

建設不停,照護跟上

捷運潛水夫症工人從1996年開始集結,長達三年的抗爭後,共有三十二人取得職災補償與資方達成和解。當時返回玉里的工人們,因地處偏鄉,資訊取得不易,且骨頭尚未至壞死發黑而未能和解。直到2016年初,這八名潛水夫症工人因病情加重,才再度向台北市捷運局重啟職災補償協調。

重啟談判至今,罹病勞工獲得各工會的支持,公開向勞動部提出,應建立捷運潛水夫症工人健康資料庫、列入重大傷病,並定期健檢,也應訂立公共工程的勞工安全標準作業流程,提撥百分之二的預算為安衛基金等,建立防治職業病的處理機制。

2016年7月,工人們搭火車來台北進行調解會議,我第一次協同工人們搭車,有點擔心他們會對搭捷運反感,但買票時,他們只是平靜地說「捷運真複雜」。跟著人群湧入明亮的車廂,坐上淺藍色光華的坐椅,他們則說「坐起來真穩」。

或許他們從沒想過那份挖坑道的工作,最後會積累成為眼前的景象,被作為台北乾淨、先進的象徵。而今,這個象徵圖像仍不斷擴大,在網路上搜尋「台北市政府捷運工程局」,可以看到「興建中」、「規劃中」路網,好幾條向四面八方延伸出去的捷運規劃,背後支撐的都是一名又一名工人的身影。

捷運施工不斷進行,怎麼能沒有一個完整的機制,保障身在危險施工環境的工作者呢?這個巨型城市的先進圖像,或許對每個工人的意義就只是討生活,沒什麼好怨懟,但要記得,絕對不該有人成為進步的犧牲品。

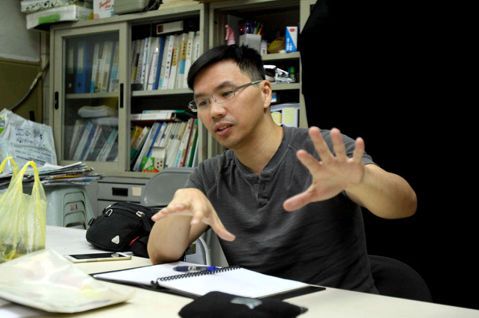

- 文:邱靖雯。1995年生,清大中文系,正緩慢伸出社會關懷的觸手。