蔡鈺淩/戰後日本「引揚者」:海外日裔作家的遣返之路(下)

▍上篇:

飛越「東支那海」的蝴蝶:林京子(1930〜2017)

1975年以〈祭場〉榮獲第77屆芥川獎殊榮的林京子,以描寫自身的長崎原爆經驗為人們所熟知。但許多人不知道的是,林京子在被爆前,曾在上海虹口度過近15年的幼年時光。

1930年8月,林京子出生於長崎市東山手町,因父親工作的關係,不足一歲時就與家人一同移居上海。此後全家住在虹口密勒路(今峨嵋路)中國人雜居的弄堂內,鄰居有房東老太婆一家、木匠、苦力、娼婦、巡警等等,整條弄堂僅有他們一戶日本人。在1945年提早「引揚」1回長崎之前,林京子都依傍黃浦江而居,黃浦江的風土遂成為她人格長成的重要部分。

1945年2月,林京子的父親獲知日本可能戰敗的消息後,匆匆忙忙買了票,讓妻子隔天就趕緊帶三個女兒回日本。當時,上海和長崎之間的海域已遍布美軍設置的水雷,為了安全,他們走陸路回返。原本水路只需24小時的行程,陸路卻得先從上海輾轉到東北,再從東北經朝鮮,最後從朝鮮搭船回長崎,歷時數天的折騰,才得以回到長崎諫早。

在此之前,林京子有兩次短期回長崎躲避戰禍的經歷,分別是1932年的一.二八事變和1937年的淞滬會戰。前者林京子年紀太小,沒有記憶;後者則是她與「內地」的首次接觸。而1945年3月開始的日本生活,可說是林京子真正直面「祖國」日本,結果卻不太美好。

林京子與日本的第一個衝突,是轉學事件。原本母親想將她轉入諫早的中學,卻被校長嚴正拒絕,校長直言不諱,覺得他們這群在「外地」吃好喝好的人,竟然在本土糧食嚴重缺乏的時候回來,實在太不像話,因此冷言冷語拒絕了轉學申請。母親只得另尋他處,最後將她轉入長崎縣立高等女學校,但也因此讓林京子遭遇了1945年8月9日——原子彈落於長崎的那一天,成為被爆者。

另一方面,入學後的林京子也發現自己與周圍同學的語言問題。雖然都是日文,但林京子的日文和其他同學的日文有著不小的落差。一是林京子不太會說長崎方言,標準語的抑揚頓挫也與「內地」的不盡相同;二是林京子對漢字的想像是出自中國大陸的風土,比如她對「かわ」(漢字寫成「河」或「川」)這一漢字的理解,是黃浦江那樣的大江大河,而不是日本俳句世界中的涓涓細流。語言的落差讓甫回「祖國」的林京子,再度品嘗到被拒斥的滋味。

此外,被爆者的身分也讓林京子往後的人生,反覆受到「祖國」的歧視和排擠。在她結婚生子,得知核輻射可能禍及下一代後,這個壓力越發沉重。日後她多次表示,她的人生被1945年8月9日分成兩半,前半的上海生活是平穩的、陽光燦爛的、正數的至福時代,被爆後的人生則是負數的、邊緣的時代。

長崎被爆後,很長一段時間裡林京子都在生死之間徘徊,無暇他顧。直到1972年中日恢復邦交,埋藏在她內心深處對上海的想望,躍出了內心。但聽著電視新聞上,那些因為終於可以與中國做生意的商人「萬歲、萬歲」的歡呼聲,讓她不禁聯想起幼年在上海聽到的、絡繹不絕的日軍軍靴聲,因而讓她對重回上海有諸多猶豫。

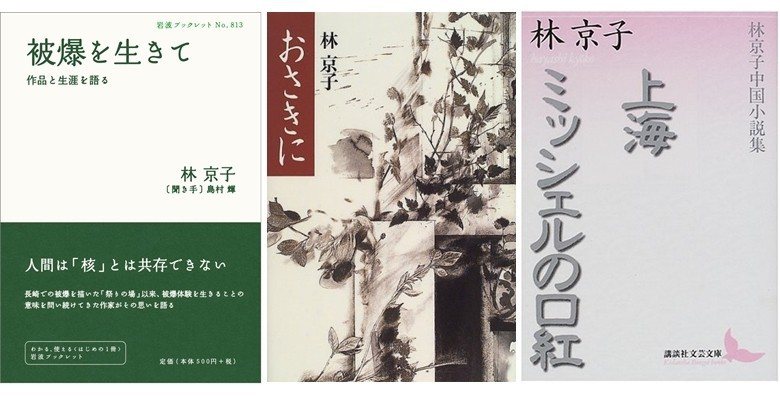

伴隨著中日恢復邦交,日本興起了「引揚文學」熱潮,在藤原貞的「引揚」回憶錄《流星依舊》熱銷的帶動下,許多被遣返者紛紛提筆寫下自己的「引揚」經驗,造成一股「引揚」回憶錄出版潮。這股「引揚」書寫熱,或許也牽引出了林京子的創作動能,她開始撰寫自身的上海弄堂經驗,在1979年發表帶有自傳性質的長篇小說《米歇爾的口紅》。

迥異於《流星依舊》之類的「引揚」回憶錄,在《米歇爾的口紅》中,我們除了可看到林京子對「故鄉」上海的眷戀外,還可看到她運用兒童視角,勾勒出上海內部支配者/侵略者與被支配者/被侵略者之間的多重空間和角力關係。不過,即使在這種失衡的關係中,密勒路仍是她心目中的中日烏托邦之所。

1981年8月,林京子終於下定決心,參加了上海.蘇州五日遊的旅行團,重回暌違了36年的上海。回日本後,她將這段新中國上海遊記訴諸文字,於隔年7月出版長篇小說《上海》。在此書中,林京子透過小說敘述者「我」,表現其對重返「故鄉」上海的躊躇,返回前的近鄉情怯,以及最終發現新中國上海與她幼年時代的上海之間的落差。她敏銳察覺到,她幼年時代的上海,早已一去不復返。

此時,由於日本反核運動的內部糾葛,三年美國生活的影響,加上冷戰局勢、中日關係的變化,林京子看待上海的目光日漸擴大、深化。在〈黃砂〉(1988)中,林京子透過日本娼婦阿清一角,指出日本人群體的「內部排除」。

這項論述也與她身為被爆者、「外地」歸來者的經驗有關——不管是身體被中國苦力「汙染」的日本娼婦阿清,或是身體已被「外地」及核輻射「汙染」的林京子,他們都已經偏離了「純正」的日本人軌道,成為日本本土必須排除的對象。

而在〈假面〉(1997)中,林京子藉由與昔日同窗一同回上海尋訪「故鄉」的經驗,刻劃出「故鄉」上海對日本人「鄉愁」的拒絕。透過小說敘事者「我」被「故鄉」的拒絕,林京子讓「我」深刻意識到,自己尚未擺脫支配者意識,更進一步感覺到自己/日本曾是支配者/侵略者的罪惡感。

林京子幡然醒悟,原來自己心中的「故鄉」,還是具有支配者/侵略者構築出來的虛構成分,而自己也始終沒有從支配者/侵略者這一方脫出。從此,林京子陽光燦爛的「故鄉」上海,產生了質變。這場時隔15年後的第二次上海行,完全超出了設定,從原本的懷舊之旅,變成確認自身「加害者」責任的拷問之旅。過去在《米歇爾的口紅》、《上海》中,林京子戀慕的目光,以及這個目光所凝望的「故鄉」上海,至此轟然瓦解。

小說的結尾,「我」已經失去了進入密勒路的勇氣,只能帶著曾經是「加害者」的罪惡感,在密勒路這個「我的『聖地』,亦是我的『恥部』」前佇足,等待著向童年玩伴明靜告解。然而,明靜是永遠不會出現的。而「我」也明白,這不是一句「對不起」即可解決的事情,甚至連說句「對不起」,都顯得過於輕浮。

此後,林京子終生不再踏足上海,其上海書寫的產量亦銳減。

1998年,林京子參考了大量資料後,撰寫長篇小說《預定時間》,試圖勾勒出戰爭時期上海的日本知識分子的精神面貌,欲以此梳理自己所不理解、不曾參與過的「上海」。爾後很長一段時間,林京子只零星發表了幾篇和上海有關的散文。直到2006年,在《群像》雜誌創刊60周紀念號上,林京子才又再次發表以上海弄堂生活為主題的短篇小說〈啦啦啦,啦啦啦,〉。不過在這裡,林京子稱小說敘述者「我」為「弄堂的東洋人之子」,並透過中國少女「波波」這個角色,瓦解了密勒路中日烏托邦的幻景。

日本敗戰時身在平壤的散文家五木寬之,在〈殖民地遣返派的想法〉一文中,曾如此說道:

說起我們是作為壓迫者的一族來到這片土地的,但在這其中,日本本土上原有的階級對立的陳規舊轍仍原封不動的存在著。因為貧窮而逃到殖民地,卻在那片土地上相對其他民族處於統治階層的立場,當時就是這樣一種異樣的雙重結構。

五木也曾提到,「內地」若是那麼好的地方,為什麼雙親會離開日本來到殖民地呢?

對此,日本文藝評論家尾崎秀樹在〈「殖民地遣返派」的發言〉中,認為五木的這些說法,正是「非英雄性光榮逃脫」一代人的心聲。而這不也是安部公房、後藤明生和林京子這一代人的心聲嗎。由此出發,我們重新思考這三個日本當代文學史中相異的遣返個案,不難發現這種「殖民地的傷痕」不只銘刻在殖民地,也銘刻在殖民主日本內部。

身為前殖民地後裔的我們,該如何去思考這三個案例和他們的文學創作,以及開頭提及的小澤的那句「新年好」,也就當然成為我們清算殖民地歷史時,不得不面對的課題。這不僅有助於我們深刻掌握殖民/被殖民問題,也蘊蓄著有助於殖民者真正脫殖民、被殖民者徹底去殖民的能量。

(原文授權轉載自「Openbook閱讀誌」,原標題為:日本書房》戰後日本的「他者/異物」:安部公房、後藤明生、林京子的「歸鄉」之路)

|延伸閱讀|

- 「引揚者」意指在日本戰敗後,從前殖民地被遣返回國的日本人。這個詞彙在日本戰後的語境中,帶有與「本土的」、「純正的」日本人區隔之意,略具有歧視意味,故文中加上引號標示。