挖掘歷史廢墟的《綠色牢籠》:在見證者與史料之間流離的台灣故事

儘管日治時期台灣相關的種種研究成果已漸豐碩,但關於台灣人的流離經驗,卻仍是一塊值得探索的領域。

1990年代中期以來,從社區總體營造的口述歷史開始,藉由口說與文字,諸如台籍日本兵海外服役的經驗得以浮出。跨入新世紀之後,紀錄片開始湧動,2006年郭亮吟導演的紀錄片《綠的海平線》便追尋了二戰末期赴日本製造飛機的台灣少年工故事。十年之後,黃胤毓導演的「狂山之海」計畫聚焦戰前移民至沖繩八重山的台灣人生命敘事,2016年第一部作品《海的彼端》問世,今年,續作《綠色牢籠》出品。

兩位導演的作品主題不盡相同,不過,從片名來看,海是共通的意象。事實上,這三部作品都描述了台灣人以台灣島為起點,跨海到日本的生命經歷,其間,部分流離失所的生命經歷驚人地相似。從《海的彼端》到《綠色牢籠》,黃胤毓記錄了哪些台灣移民與他們下一代的故事?

溫暖飽滿的《海的彼端》

《海的彼端》與《綠色牢籠》的主角不約而同是八十多歲的玉木玉代阿嬤與橋間良子阿嬤,她們的丈夫與父親,分別因為鳳梨種植與礦坑開發之故,戰前便來到地理位置離台灣雖近卻遠的八重山群島。台灣距離八重山群島的石垣島僅僅319公里,戰前同屬日本,戰後則成不同國家,戰前的移民面對戰爭的結束與台灣的二二八事件等因素,自此長住八重山。

玉木玉代阿嬤的流離人生,是隨丈夫王永木離開台灣到石垣島種植鳳梨開始。台灣盛產鳳梨,按筆者的研究,1907年台灣總督府為宣揚治台政績,由高松豐次郎拍攝台灣首部紀錄片《台灣實況紹介》。其中,便包括鳳山的鳳梨工廠,這部紀錄片雖然已無蹤跡,《台灣日日新報》卻詳述了高松豐次郎所拍的景象。

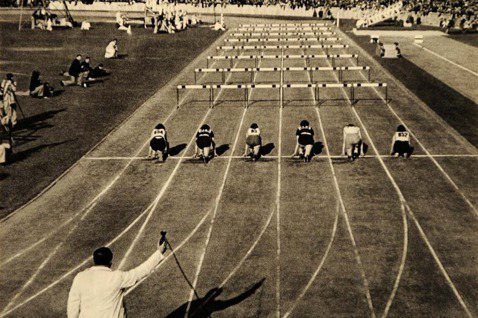

儘管鳳梨工廠一度興盛,1930年台灣的鳳梨工廠數量達到頂峰,但在日本的銷售價格卻開始下滑,總督府對鳳梨罐頭業採取統制對策因應,也就是將所有鳳梨罐頭業合併,採取生產統制。這個作法引起部分業者反彈,包括台一鳳梨的林發。1935年沖繩政府推出面向殖民地的「八重山開墾徵召政策」,不滿的林發帶著中部一帶60戶三百多人前往石垣島,在那裡設立了鳳梨工廠「大同拓殖株式會社」,八重山的鳳梨時代自此展開。到1996年最後一家鳳梨工廠結束,共計六十年左右的風華時光。

玉木玉代阿嬤的先生王永木便是隨著林發來到石垣島。台灣人所在的台灣村,是石垣島的荒蕪之地,透過開墾才漸漸成為立足之地。戰後王木永曾經回到台灣,在埔里認識石玉花,在自由戀愛不被允許的年代裡,兩人只有私奔到他地。然而,二二八事件爆發,各地風聲鶴唳,王永木被以非法誘拐受偵訊,事後,王永木於是帶著石玉花偷渡再度來到石垣島,自此在島上落地生根。

不過,在他鄉生存非易事,個人層面的挑戰是王永木早逝,阿嬤一人獨力帶七個小孩長大,社會層面的挑戰是身分問題——先是台灣人,而後是沖繩人。阿嬤小孩們的回憶當中,台灣人身分是隱匿的,否則會招來另眼對待。1972年沖繩回歸日本之後,一家人也取得日本國籍,不過,沖繩雖是日本,卻還要護照才能前往日本,形同日本國內的次等國民,永木家的第二代也參與到沖繩人的集體抗議行動當中。

《海的彼端》是飽滿的紀錄片,史料充分、受訪者也樂於面對鏡頭講述成長歷程,特別是玉木玉代阿嬤也在88歲高齡之際回到埔里,進行一場久違的探親之旅。全片的歷史架構透過家族第三代——在東京擔任歌手的玉木慎吾口述,整個大歷史的變動乃至家族從台灣到石垣島的漂流過程清晰動人。

陰冷的《綠色牢籠》

《海的彼端》的敘事裡,可以看到大歷史的變動與家族運命的漂流彼此交纏。值得注意的是,作品當中幾乎每一條大小歷史線索,都有見證者或相關資料佐證,可以說是一部相當飽滿的紀錄片。作品的精彩片段之一,是作品後半部玉木玉代阿嬤在家人陪伴下,回到台灣找尋昔日生活的軌跡。從時間點來看,這與2015年在台灣引起熱潮的紀錄片《灣生回家》有相互呼應之處,同樣是一群高齡長者在台灣尋找幼時足跡的故事,也同樣是在溫馨的調性下進行拍攝。

然而,到了《綠色牢籠》,《海的彼端》的暖色一轉為歷史與人性的陰冷,在這裡,導演黃胤毓的挑戰才正要開始!

一如《海的彼端》,他注意到產業的變化與人們移動之間的關係,更重要的是,他認識了跟玉木玉代阿嬤一樣八十多歲的橋間阿嬤,也注意到西表島上廢棄的礦坑。這裡的礦坑於1880年代正式開採,第一次世界大戰之後達到頂峰,開採高峰背後的,是來自日本、朝鮮、台灣、中國等地的勞動力,台灣人佔約25%到50%。這些勞動力有的是被騙來的,來了之後也極難逃脫。此外,在礦坑的封閉世界裡,更有極為嚴苛非人道的管理規則,甚至讓礦工打嗎啡,這裡因而被稱「綠色牢籠」——一個身處熱帶叢林深處,無法自由逃離的孤島監獄。

橋間阿嬤是養女,他的養父楊添福擔任的是「斤先人」的角色,也就是招攬礦工,承接有採礦權的會社外包的礦區,簡言之,就是承包商的角色。1937年,楊添福舉家來到西表島,1926年出生的橋間阿嬤自此在西表島度過80年的時光。在這裡,他與養父的兒子成婚,生下幾個小孩,但這些親人不是去世,就是決裂、失蹤乃至幾乎沒有往來,西表島也像是橋間阿嬤人生的綠色牢籠。

導演黃胤毓的挑戰

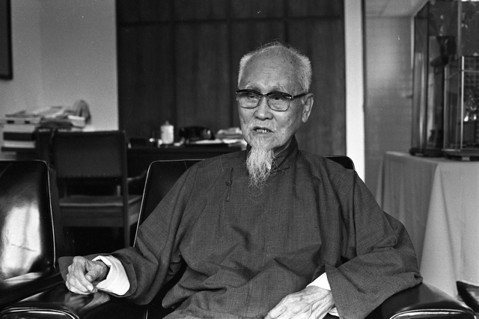

對於這座綠色牢籠,導演兵分三路進行架構紀錄片所需的細緻歷史分析。一是實地在礦坑中掘出可能仍被隱藏的歷史細節,二是在既有的資料中找出相關的敘述,三是最重要的橋間阿嬤,她是西表島礦坑開發時代尚在人間的證人。在實地考察中,發現還有人骨的「萬魂碑」,這是為無法回家的亡者所建的,可以想見當年的礦坑血淚。在既有資料查找當中,1972年沖繩回歸日本前後,日本內地對這個邊緣之地以各種訪談、攝影等形式來重新記憶沖繩。將近四十年後,黃胤毓著手切入西表島的歷史時,這段期間所累積的資料成為重要參照,其間甚至包括楊添福受訪的錄音帶與照片。

然而,真正困難的地方就在於橋間阿嬤的訪談,如何與這些資料平衡?作為斤先人楊添福養女的橋間阿嬤,他對礦坑的印象,可能延續斤先人的管理觀點,也就是礦工或者可能有惡習、或者可能怠工因此需要嚴格的管理規則。但從導演所蒐集到1970、1980年代的訪談資料來看,這些斤先人才是扭曲人性的根源。然而,一邊是活著的見證者,一邊是昔日的訪談史料,這些受訪者早已隨時光的流逝而消逝,這些訪談只能是參考性的歷史資料。導演如何在各種史料當中爬梳,思考其中說法的時空脈絡乃至各種可能性,是這部作品的精彩之處。

此外,導演也進而在見證者的說法與眾多史料的基礎上進行歷史詮釋,例如當中幾場重現當年景象與礦工景況的戲,也是《綠色牢籠》的精彩之處——紀錄片不是只讓當事人說話,而是導演也可以介入詮釋這樣一段歷史。

附帶一提,如果說,《綠色牢籠》這類題材的紀錄片是一種歷史意義的生產,紀錄片《綠色牢籠》所產生的歷史意義,並不僅在於影像本身,也在記錄拍攝這部紀錄片歷程的《綠色牢籠——埋藏於沖繩西表島礦坑的台灣記憶》一書。紀錄片力圖建構一個鮮活的場景,聲光是最強烈的印象,除了橋間阿嬤的訪談與幾場歷史再現的戲之外,楊添福1980年代前後接受日本媒體訪談的錄音更有衝擊效果。相較之下,書本則有細緻的歷史考掘與紀錄片拍攝過程的介紹,紀錄片與書本共構出歷史意義。

無名碑背後的流離故事

觀看《綠色牢籠》時,其中的萬魂碑不免讓人想起《綠的海平線》裡的戰歿台灣少年工慰靈碑,碑是紀念亡靈,但兩個碑上都無具體死者的姓名。

台灣慰靈少年碑的興建,是戰前在高座海軍工廠擔任技手的早川金次於1963年所建,原因是他在戰時的空襲中誤判,致使五、六名台灣少年工遭到空襲轟炸而死。耿耿於懷的他大約二十年後,於當年海軍工廠所在的神奈川縣大和市善德寺興建此碑,呼籲勿忘台灣少年工的存在。此碑默默在善德寺29年後,1992年大和市柳橋國小學生來此遠足,發現此碑並向老師發問,不明所以的老師開始追索,台灣少年工的故事才逐漸為人所知。

《綠色牢籠》也有異曲同工之妙,如果不是導演黃胤毓在八重山群島扎實的田野,無名碑背後的故事恐怕早已為人們所遺忘。今年是台灣流離經驗成果豐碩的一年,除了紀錄片《綠色牢籠》之外,陳力航的非虛構作品《零下六十八度:二戰後台灣人西伯利亞的戰俘經驗》,記錄了祖父從台籍日本兵因戰敗成為戰俘被居留於西伯利亞的故事。在這些流離經驗裡,折射出台灣這個島嶼更多面向的歷史。

▲ 第23屆台北電影節!(點圖前往)