瘋狂簡史:我們從什麼時候開始「監禁」瘋人的?

療養院興起前,瘋人被「監禁」在家裡或教堂

把瘋人監禁在專為他們設計的機構這樣的理論與實作開始得較遲。當然,這並不是說在此之前,瘋人未曾接受任何規範與控制。希臘與羅馬的法律都立法防止他們毀壞生命、身體與財產,而且把照護的責任託付給監護人。柏拉圖在《法篇》(The Laws)中就寫道:

一個人如果瘋了,不能不予以管制,而讓他在城市裡自由地生活,他的家人必須盡其可能地照顧他。

在那個時代以及其後很長一段時間裡,瘋人的照護基本上是家庭的責任;日本一直到二十世紀都仍是如此。瘋得比較嚴重的人,必須被監置在家裡,危險性低一點的,則是可以比較自由地四處遊蕩。但即便如此,由於擔心他們身上的惡靈可能跑出來附身在其他人身上,瘋人一般會引起大家的恐懼,並受到排斥。

同樣地,在中古時期歐洲,家人必須為家中瘋人的行為負起責任,就像家長為小孩的行為負責一般;瘋人與「村裡的白癡」接受家庭的照護,這些照護有時妥當,有時則嫌不足甚至殘忍。有些瘋人被藏在地窖或豬舍,有些受到僕役的監管;有些則是被趕出家門,在道路遊蕩,乞食維生。對於一個家族而言,家中出了個瘋子是很大的恥辱,因為它意味著惡魔附身或是不良的血統。

中世紀晚期開始出現把瘋人聚在一起照護的機構,其經常是以宗教慈善之名設立。有時瘋人也會被囚禁在大眾捐助維持的高塔或地牢中。

十四世紀晚期,一二四七年於倫敦設立的伯利恆聖瑪莉救濟院開始照護瘋人(伯利恆,Bethlehem,後來一直被稱為Bethlem或是Bedlam,引申為瘋人院的代名詞)。在此之前,法蘭德斯(Flemish)祀奉聖迪芙娜(St Dymphna)聖龕的赫爾村(Gheel),已是一個以治療錯亂者聞名的地方。

十五世紀的西班牙,以宗教捐獻設立的療養院也已在瓦倫西亞(Valencia)、薩拉哥薩(Zaragoza)、塞維亞(Sevilla)、瓦拉多利德(Valladolid)、托雷多(Toledo)與巴塞隆納等地運作(這或許是以西班牙的伊斯蘭醫院為範本)。

後來,宗教情操仍促成了許多療養機構的設立,十八世紀在利物浦、曼徹斯特、新堡(Newcastle)與約克(York)等地成立的療養院即是如此。在天主教國家中,通常是由義務的神職人員充任機構內監護病患的工作;許多國家一直到二十世紀,仍是由神職人員負責瘋人的監護與照顧工作。

由於教派的差異,照護瘋人的方法也大相逕庭,且彼此競爭,就好像相互競爭的教育系統一樣:即使在 「現代」 荷蘭,一直到十九世紀最後的二十五年,都還分別設立了喀爾文教派(Calvinism)與天主教的療養院。

路易十四的大監禁時代,瘋人被「監禁」在收容所

國家與國家政策也在瘋人的監護上扮演一定的角色。

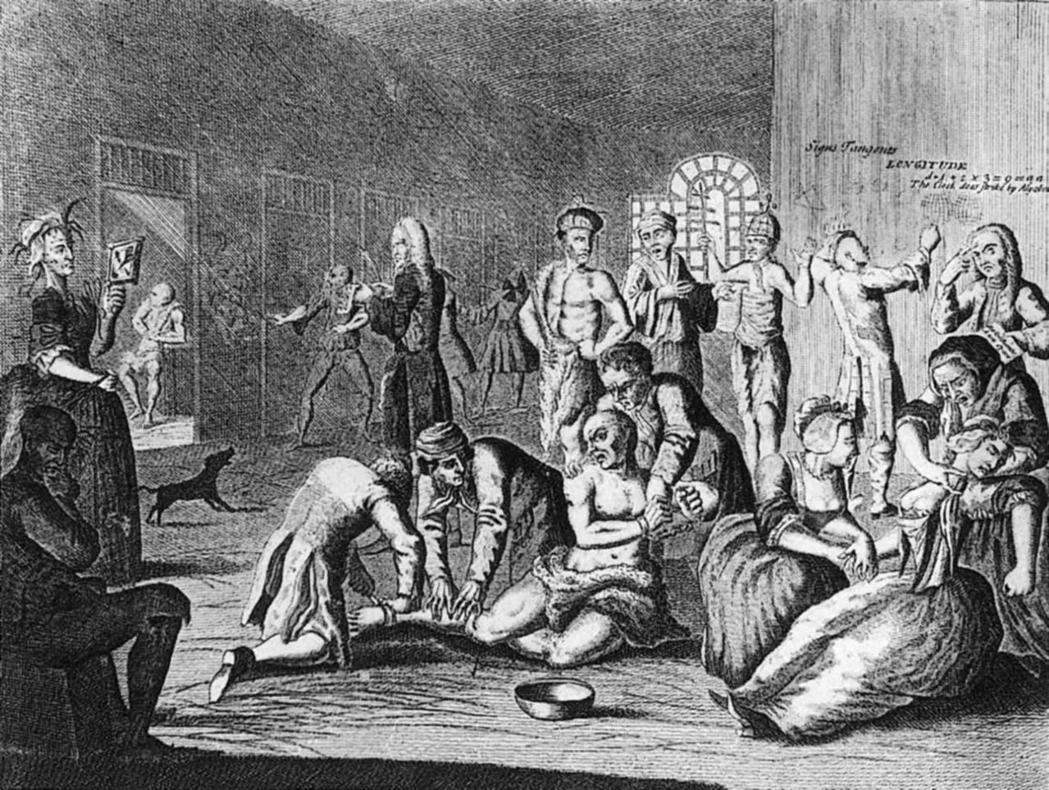

一九六〇年代,傅柯提出他著名的論證,認為以路易十四時代法國為典型的專制政治興起,在全歐洲掀起的一波針對瘋人與窮人的「大監禁」 ,是一場「盲目壓抑」的運動。那些在法律與社會秩序下會導致反感的分子,那些被認為「不理性」的遊手好閒之徒,全面遭到監禁隔離。這些被視為不理性者包括了窮人、犯了輕罪的罪犯、好吃懶做的人、流浪漢,尤其是乞丐;但在象徵意義上最重要的對象還是瘋人與白癡。

到了一六六〇年代,光是巴黎的收容總署(Hôpital Général)就監置了六千多名這類不良分子,法國各省也很快地紛紛設立類似的收容所。傅柯還指出,各國都設立了類似機構處置這些麻煩製造者,其目的並不是為了治療,而是作為一種管理治安的手段,一種國家監管的舉動,例如德國城市的拘留所(Zuchthäuser)、英國的貧民習藝所(workhouse)與感化院(bridewell)。

傅柯認為,「大監禁」不只是空間上的隔離,它也代表對於瘋狂的貶抑。在此之前,瘋人,無論是神聖的愚人、女巫或是被附身的人,他們具有一種特別的力量與魅力;而傻瓜與笨人享有言談的自由,可以盡情嘲弄社會地位比他們高的人。

然而,當瘋人被關入了機構,瘋狂就被剝奪這些特質,成為一種負面、失去人性的形象。傅柯總結說,難怪人們覺得瘋人院中的瘋人就像是關在獸欄中的野獸,也以對待野獸的方式對待他們:他們既然沒有理性,沒有人之所以為人的特質,那麼他們與野獸又有什麼不同呢?

雖然傅柯的詮釋具有若干可信度,但仍太過簡化與空泛。除了法國,我們並沒有在十七世紀其他國家看到監禁瘋人機構突然增多的情形。無疑,這並不是解決問題的唯一方法。不同國家與行政區有不同的做法。

專制時代的法國,確實採用中央集權方式處置這些「不理性」的人。從「太陽王」路易十四統治的時代開始,民政單位必須負責提供照護貧困瘋人的機構(後來在拿破崙法典中,則是由地方行政長官負責)。家屬只要從皇家官員手中得到國王密令,就可以合法監禁發瘋的家人,剝奪他一切法定的權利。

相對地,在一八五〇年之前,俄羅斯境內幾乎沒有任何官方設立的瘋人收容所,多半將需要監禁的瘋人收容在修道院。幅員遼闊的歐洲農村只有少數瘋人被送進精神醫療機構。十九世紀末,葡萄牙全境只有兩間療養院就已足敷所需,住院人數不過六百人左右。

即使在先進的英國,官方主導的瘋人隔離措施也出現得頗遲,未有如傅柯所述「大監禁」的歷史。直到一八〇八年,國會法案才通過以政府資金補助療養院的設立與運作,一八四五年才要求各郡必須設立療養院,此舉甚至招致許多異議,認為這是一種浪費,或有侵犯自由的可能。而在當時,威爾斯(Wales)全境沒有任何一間療養院。

一八〇〇年,在一個總人口將近一千萬的國家中,只有不到五千人被監禁在專門收治瘋人的療養院——雖然在貧民習藝所、感化院與監獄中可能也有相近數量的瘋人。看來,當時的國會與資產階級並不認為「不理性」是一個可怕的威脅。

在歐洲城市與北美,療養院的興起與其說是國家的作為,不如說是商業與專業社會的副產品。財富的積累鼓勵富人以金錢購買文化、教育與醫療等,之前在家便可得到的服務。私立瘋人院的業主試圖勸服大眾,讓他們相信隔離監置有助於瘋狂的治療。一八〇〇年,英國被監禁的瘋人多半住在私人療養院中,這些療養院依市場經濟原則運作以求取利潤,在當時還被明白指稱為「瘋狂交易」(trade in lunacy)。直到一八五〇年,仍有超過半數被監置的瘋人收治在私人機構中。

這些私人療養院早期的歷史並不透明,因為它們非常注重隱私的維護:瘋人的家屬一般不願其為人所知。英格蘭政府直到一七七四年才開始要求這些療養院必須申請核准,然而類似的療養機構早在十七世紀就已經存在了。當特勞瑟(George Trosse)在一六五〇年代發瘋時,他的朋友把他送到格拉斯頓伯里(Glastonbury)一位專門收治瘋人的醫生那兒。王政復辟後,報紙上開始可以見到這類「私人宿所」(private houses)的廣告。到了一八〇〇年,已有將近五十間立案核准的私立瘋人院。

十九世紀,立法讓醫生介入管理療養院

早期療養院大小形式不一,有些提供良好的照護,有些情況十分惡劣。一八〇〇年以前,沒有任何國家立法要求醫生的介入,而且由醫生管理的療養院也未必就有較好的品質。

相應於喬治一世到四世的統治,伯利恆醫院的「蒙洛王朝」(由詹姆斯.蒙洛醫生交給其子約翰,約翰交給其子湯瑪斯,湯瑪斯再交給兒子愛德華),並未能讓這間機構免於守舊與腐敗——事實上,正好相反。

某些勇於突破的機構是由外行人所領導的,其中最著名的當屬約克避靜院,對於醫療專業要求獨占精神醫療的主張而言,其所享有的盛名猶如芒刺在背。然而,從一八二〇年代開始通過一系列法案,首先要求公立療養院必須有醫生執行業務,之後並擴及到私人療養院。

某些早期的瘋人院規模極大,在倫敦郊區到市區東北部,幾間主要設立來收容窮人與陸海軍傷兵的療養院,收治人數都可達一、兩百人。某些療養院規模很小,例如柯頓醫生(Nathaniel Cotton)在聖奧爾本斯(St Albans)設立的療養院「Collegium Insanorum」,最多收治六個病人。這間療養院擁有舒適的環境,每個禮拜收費高達五基尼(英國舊金幣)——這是一個僕人一年的薪水,顯然其所收治的是社經地位較高的瘋人。

一七九二年在薩塞克斯郡(Sussex)設立的泰斯赫斯特(Ticehurst)療養院,也是為有錢人提供豪華的精神醫療:病人可以帶自己的僕役,少數幾個特別病患住在一樓的單人病室,男性病患還可以參加狩獵。

傅柯主張,大監禁基本上是信奉中產階級工作倫理者,隔離監禁瘋狂窮人的作為。多爾納(Klaus Doerner)在他那本《瘋人與中產階級:瘋狂與精神醫學的社會史》(Madman and the Bourgeoisie: A Social History of Insanity and Psychiatry, 1981),也持同樣的看法。

但在早期療養院中,很少看到有計畫的勞動,事實上,還有人批評那裡是懶人的巢穴。有事業心的療養院經營者自然會找尋上流社會的有錢客戶,這些人通常不被認為有親自勞動的必要。

因此,若是我們只從功能性與謀略的角度,輕率認定機構性精神醫學的興起是成長中的工業社會為了使自身運作更為平順,而採用的一種新獵巫或社會控制策略,是一種太過簡化的看法。與其把療養院的解決方式視為一種中央政策,不如把它看做是在一個服務業正興起的混合消費經濟體系中,各方之間就需求、權利與責任相互協商的場所。

一般說來,一個病患的監禁(以及隨後的釋放)並不是官方命令的問題,而是家人、社區、地方官員、司法人員,以及醫療者之間相互協議的複雜產物。監禁瘋人可能出於各種不同的動機;家屬利用療養院的機率並不比國家低;法律可以滿足多方的利益。我們可在關於二十世紀非洲與拉丁美洲療養院的研究中,看到促成精神醫療機構設立的複雜利益妥協,而這種情形與喬治時期以及維多利亞早期的英格蘭十分類似。

療養院之間的品質也有很大的差異。改革者揭露許多療養院醜惡的內幕,其中充斥著腐敗與殘酷,以及披著治療外衣的鞭打與鐐銬;此外,如本書第七章所述,某種病患抗議文學也控訴著這些暴行。然而,仍有一些療養院給予病患極大的支持。

詩人古柏(William Cowper)在幾次自殺不成後精神完全失常,而在柯頓醫生位於聖奧爾本斯的療養院住了十八個月之久。在他的自傳中對於這間療養院沒有任何怨言,反而竭誠讚美醫生對他的照顧,以及對於他「權益的尊重與維護」。古柏甚至在離開時帶走一位工作人員,充當其私人僕役。一八一五年,一份呈下議院瘋人院委員會厚達數百頁的報告中給予某些療養院極大的讚賞,但也同時揭露出其他療養院殘酷貪婪的醜惡面貌。

※ 本文摘自《瘋狂簡史:誰定義了瘋狂?》(新版),原標題為〈監禁瘋人〉(第一節)。

《瘋狂簡史:誰定義了瘋狂?》(新版)作者: 羅伊波特(Roy Porter)譯者:巫毓荃出版社:左岸文化出版日期:2018/02/07