史隆先生的牙買加探險——一個極不合常理的民族?

史隆因為在牙買加探險而與受奴役的男男女女經常接觸。此種接觸不僅限於醫療所需。受到對科學與人種的雙重好奇心驅使,他仔細觀察奴隸的身體和行為,就為了研究黑人的本質。我們應該將他的觀點放在當時歐洲對於奴隸制度、種族差異、以及如何用自然史來評價異人種的脈絡下來理解。雖然有組織的反奴隸制運動在17世紀後期尚未成形,畢竟在大英帝國內倡導廢除奴隸貿易的運動要到1780年代才激烈化,大西洋奴隸制度其實在史隆出航前就已激發出嚴肅的辯論。

清教徒理查.貝克斯特(Richard Baxter)早在1673年就宣告蓄奴主「是神的叛徒」,英國國教傳教士摩根.戈德溫(Morgan Godwyn)於1680年在巴貝多島譴責奴隸制度為「泯滅靈魂的殘暴奴役狀態」,兩人基於基督教的家長式主義,都要求改善此制度,但未要求將之廢除。同樣地,阿芙拉.貝恩(Aphra Behn)的小說《奧魯諾可》(Oroonoko, 1688)所做的批評也有限。此作品雖然以同情的口吻對與書同名、淪為奴隸的非洲王子所受的苦難表達強烈的憤怒,卻將主角的反抗當作其獨樹一幟人格的證據、使他凌駕於「一般奴隸之上」。

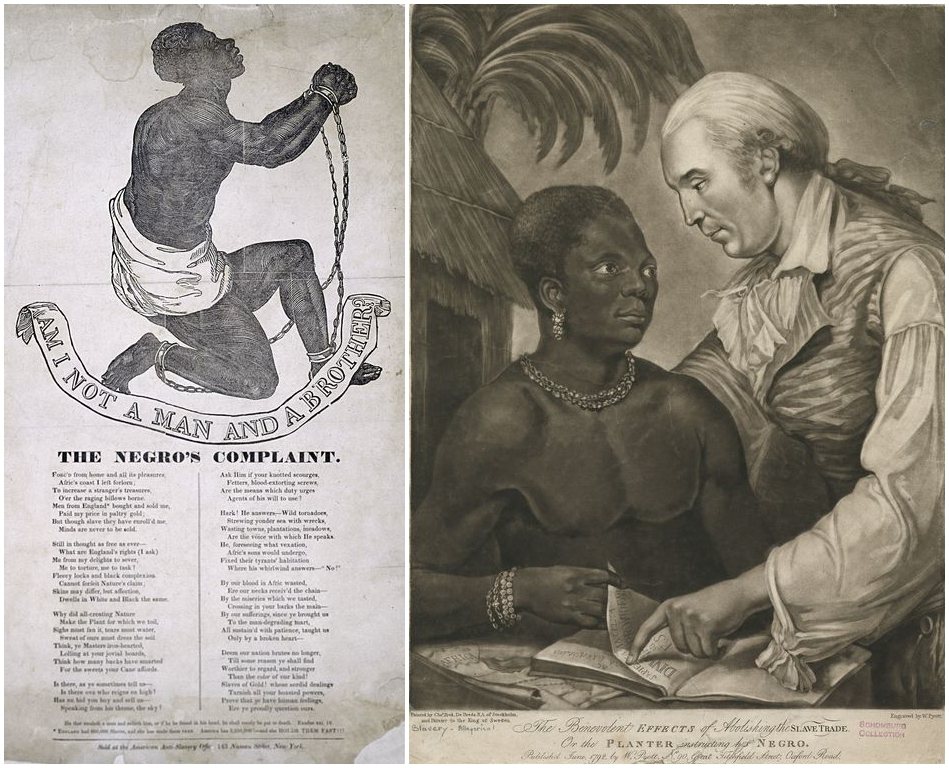

湯瑪斯.特里昂(Thomas Tryon)這位倫敦商人、同時也是占星術士和神祕主義者,態度就激進多了。他在1660年代參訪巴貝多島,並於1684年出版〈黑人的哀訴〉(“Negro’s Complaint”)一文,其中痛斥「虛有其名的基督徒」,將「殘忍」的罪名轉到英國人身上。特里昂這麼寫道:「較強壯與較不動聲色的那些人,恣意殺害、奴役、壓迫比較弱小的、較純真的以及單純的人們,更假裝他們掌握權力,只因他們有此能力。」因此,當史隆抵達牙買加時,奴隸制度已招來多方批評。由於他後來收集了戈德溫以及特里昂的作品,他對這些批評應該略有了解。

17世紀歐洲對於有色種族的誤解與歧視

歐洲貿易與殖民活動快速發展所產生的重要影響,便是更積極地想要找到描繪全世界人種並將之分類的方法。然而,在歐洲針對人種差異的辯論尚未建構出一個基於生物差異的「種族」概念,故還無法將非洲人視為比白種人低等,這樣的觀念要到19世紀才成形。相反的,「種族」一詞有血統(包括動物和人類)、民族以及貴族譜系的含意。作為一個概念而言,歐洲人普遍認為所有人類都擁有理性的靈魂、是為亞當與夏娃的後裔、也與挪亞和他的兒子們一脈相傳。

不過,他們的確區別所謂「文明的」基督徒和「野蠻的」異教徒,只是後者尚未接受福音、只待皈信。生理上的差異也是歐洲人對他者做論斷的一個重要指標。體液學說反對基於本質性的種族特徵所發展出的觀念,暗示氣候的轉變會導致面容的變化(這也正是英國人所懼怕的)。此學說也將歐洲人種視為標準型,認為處於溫帶以外的人種屬於「退化的」型態、如同野獸般的變種,此看法造成了如下的觀念:例如非洲人對艱苦勞動無動於衷,或是非裔的母親養育小孩較輕鬆,因為她們生產的過程幾乎沒有痛感。

各種解釋不斷演變、莫衷一是。歐洲人仍舊以道德的角度看待深色皮膚,特別是基於聖經中「含的詛咒」。據說含目睹其父挪亞赤裸的身體,深色便被視為含所犯下罪孽的印記。不過,歐洲人也逐漸引用機械性的原理做解釋,例如長時間在陽光下曝曬。再者,西屬美洲有系統地貫徹「血統純正」的概念,為依照生理差異而建構的社會階級制度辯護。

博物學家約翰.伍德沃德出版給旅行者的指南也顯示出在英國奴隸貿易以及從加勒比海獲取的利潤攀升的這些年,學界對於非洲人的好奇也愈趨強烈。伍德沃德詢問非洲人的「眼睛是大是小」、「鼻子是否扁塌」、頭髮如何捲曲、「膚色是白色、棕色、茶色、橄欖色、或是黑色」;還有「當白種人移居熱帶地區時,其膚色是否轉呈棕色,反之,當黑種人移居寒帶地區時,膚色是否變淡」、黑人的孩子是否出生時膚色就是黑的,並且也關心非洲人的宇宙論、宗教、以及魔法的內容。

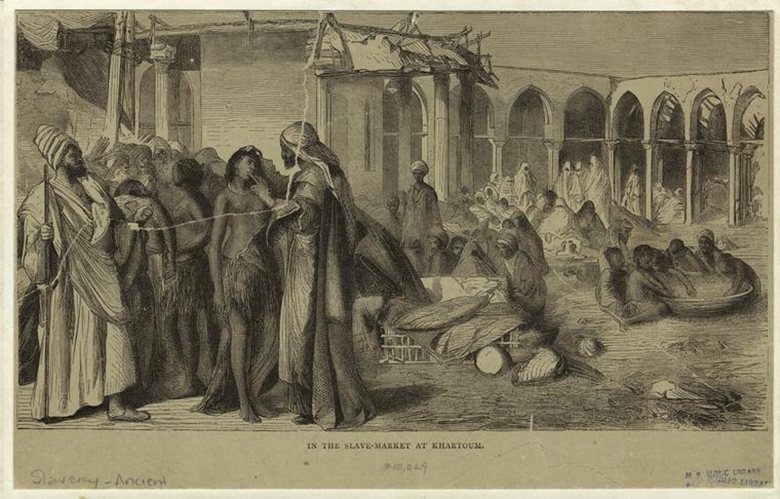

在學界對種族差異的爭論日益劇烈的同時,種族差異在西印度群島卻是生活中既定的一部分。奴隸制度自古代文明以來便以不同形式存在,英國水手也經常在北非和地中海東部被俘虜。但大西洋奴隸制度不同,不但基於它的商業特質與工業化的規模,也因為它顯然將非洲人「種族化」。牙買加的奴隸法典,藉由合法化奴隸制度中的暴力,強化了論述的轉型:從著重「基督徒」與「異教徒」的區別,轉化為1670年代「白」「黑」對立的論述。在英國人的想像中,黑人特質等同於奴隸制度,反之亦然。

摩根.戈德溫於1680年指出「人們已經習慣將黑人與奴隸畫上等號」,同時,丹尼爾.狄福的《魯賓遜漂流記》(Robinson Crusoe, 1719)再版的插圖中,也將西班牙的摩里斯科人(Morisco)形容成黑人,只因魯賓遜將他販售為奴(在視覺上,歐洲人的慣例是將摩爾人〔Moor〕描繪成穆斯林而非「黑人」)。

因此,針對黑色皮膚進行生理性的研究,也促使法律的建構有了自然界的證據為基礎;換句話說,若能斷定黑人特質的根源,奴役特定人種也就有生理上的正當性。如此一來,膚色成為科學研究的當務之急,奴隸制度也同時被正常化,非洲人變成一種需靠他人描繪或解釋才能彰顯意義的奇特異國人種(英國人或是在牙買加工作的愛爾蘭籍僕傭受到完全不同的待遇,比方說,史隆在《牙買加自然史》中完全忽略不提他們)。

史隆的觀察與觀點

當史隆提及「黑人」時,他似乎在陳述一個自然形成的人種,但實際上,他將來自西非和印度洋的各個族群以及在加勒比海出生的白人與黑人的混血後代(克里奧人〔Creoles〕)全數混為一談,這些人都因為社會上的奴隸制度有著相同的命運。

有些奴隸以為死了就能回家,因此經常「割自己的喉嚨」;他們的死亡引發「極大的傷痛、悲悼以及哀號」、將「蘭姆酒以及食物拋入墳中好讓死者在另一個世界享用」。黑人很「多產」,也很「放縱性慾」、喜好「猥褻的」歌曲。深知性伴侶有安撫男性奴隸的作用,種植園主特別留意「照比例為男性奴隸購買妻子,就為了維繫農場上的秩序」。「他們的小孩剛出生時不是黑色的,反而呈現一種泛紅的棕色」,生了孩子的母親們將嬰孩背在背後,「致使他們的鼻子扁塌……這在他們眼中是美的表徵」。

由於親自哺乳,母親的乳房「直直地」下垂,「像山羊的乳房一樣」。一位手持棍棒的監督人看管孩子們,「天光乍現便被海螺號角聲……叫起床工作」,但他們在每週結束時以及聖誕節得以休假。許多黑人身上雖有「紋身疤痕」(手術的傷疤),卻將之視為美的表徵。

儘管他們相信人死後有來世,卻看似「缺乏宗教信仰」;他們的儀式「跟崇拜神的舉動一點關係都沒有,看來大多結合了猥褻舉止和下流行徑」。然而他們並不像傳言那樣將自己的孩子賣給陌生人;在非洲大陸上的戰爭導致受奴役的下場,與父母親的貪婪無關。他們對孩子流露「大量的愛意」,就連農場主要賣孩子他們都會反抗。儘管如此,多數奴隸「即使有能力也不願意換主人」。

對於內部的差異,史隆以商業性與策略性為區分的標準,亦即不同的黑人在不同程度上如何稱得上好奴隸。接著,他提出對黑人身體與心智既私密又概括的觀察,將所有黑人形容成受自身的激情與性慾操控的個體(「猥褻又下流」),行為怪異(「哀號」)、思想特異(認為扁鼻子與傷疤是美的表徵)、在很多方面不像理性的個體反而比較像動物(孩童被海螺號角叫醒上工〔那號角原本是用來呼喚家畜的〕、被誤以為缺乏宗教觀、將非洲母親的乳房與山羊的相比擬等等)。

史隆的幾個聲明隱隱流露出對觀察對象的同情,他為非洲父母的辯護便是一例。但這明顯的同情可做兩種解釋;放在〔適當的〕脈絡下來看,這樣的言論,和那些與史隆交好並在牙買加招待他的種植園主會用來威脅奴隸,比方說威脅拆散他們的至親,所傳達的訊息是一致的。史隆評論黑人的死亡觀,算是證明了他具有民族誌式的好奇心,也有自然史一般對世界人種做普世性調查的動力。這某種程度上來說是真的。

然而,想了解奴隸自殺等現象背後的動機,也無非是出於種植園主最重要的經濟考量,他們不希望損失財產以及致富的源頭。史隆展現出民族誌式的好奇心,終究與他的種植園盟友的考量密不可分,後者想要為現實的問題找答案,如此才能有效鞏固奴隸制度。

自然界的捉弄?白子黑人的發現

史隆也為黑人這個奇特的生理景觀所吸引。其中一個現象是黑人的白化症,法國評論家通常以「白子黑人」(nègre blanc)這般的個體來指涉。史隆得知哈德遜隊長在尼古安那的種植園上有位年輕黑人女性,她雖然有個「黑皮膚的母親」卻「全身白皙」。史隆承認「我非常好奇想去看看她」,便去了尼古安那,哈德遜先生也將她召來讓史隆觀察。史隆仔細地評鑑她的構造,用的是當時普遍用於奴隸身上的侵入性檢視法。此研究對象是個年方十二歲的「女人」,據史隆的描述是「絕對」白皙,但「不討喜,有著如黑人一般的面部構造」、寬臉扁鼻。她的髮色淺,不「像我們那樣平直稀疏」,卻毛茸茸的、如同幾內亞土著那樣的捲曲。

哈德遜買下她懷孕的母親,是個「毫無疑問的黑人」,在幾內亞時就生過一個白皮膚的孩子。史隆多年來都記得這個個案。回到倫敦之後,在1696年某次他主持的英國皇家學會會議上,針對「黑人特性的緣由」的辯論中還提出這個案例。他對「同儕」保證「在牙買加看過一個膚色純白的女人、蓄有一頭毛躁的白髮,而且肯定是由一位在幾內亞就懷有身孕的黑人女性所生」。

就史隆看來,這個個體並非異族通婚的證據,而是尚且無法解釋的膚色變異的結果:他相信「她不可能有個白種父親,若是如此她應該會像黑白混血兒那般半黑半白」。當時他在英格蘭也目睹過「伯茲先生(Mr. Birds,威吉尼亞的種植園主威廉.博德二世〔William Byrd II〕)的一位黑人僕役,身上各處、包括陰莖都佈滿了斑駁的白色斑點」,史隆對這個案例興趣盎然,還以編輯的身分,在《自然科學會報》上發表相關文章。

儘管史隆在《牙買加自然史》中強調陳述事實而願捨棄對怪異現象的討論,卻仍很難抵抗沉迷於例如白化症等非尋常現象的誘惑,此傾向與中古時期lusus naturae(自然界的捉弄〔sports of nature〕)的觀念相關。也就是說,自然界的不規則性會逗弄人,其運作難以捉摸,不具有機械般的可預測性。他自己也提不出解釋。不過,很清楚地,史隆在牙買加為黑種病人放血時的確就在思考種族差異的問題;他告訴英國皇家學會,「在牙買加為治療重度瘟熱症時,曾經對好幾個黑人用瀉藥…〔並記錄此手法〕對他們的臉色絲毫沒有影響」。

史隆與其遊走的博學圈向來擔心的便是人種的變異,面色的改變便是轉變一個徵兆,也暗示著種族的分類是不穩定的。幾年後,內科醫生詹姆士.楊格(James Yonge)會很憂心地告知史隆一位在普利茅斯(Plymouth)的女孩,她的皮膚「驟然變黑,像黑人一樣」,這「突來的變化」令她「既訝異又驚駭」。1690年,史隆向倫敦的同事提到,「黑人」的皮膚疾病顯示出「他們的皮膚特別不同」,並稱毛躁的頭髮是「黑種人的特色」。

英國皇家學會在當年稍晚的紀錄中,顯示史隆從他的私人收藏中「展示數個不同人種的顱骨」,就為了證明各人種之間有本質性的不同、而非只是「零星的」生理差異。在描繪特殊構造的〈人體目錄〉(Humana Catalogue)中,史隆也列出幾個皮膚的樣本,附有「黑人的皮膚」和「一位黑人手臂皮膚的一部分」等文字解說。其中更引用馬爾比基的解剖結果,這個實驗設計是探究膚色形成的根源。史隆對種族的好奇心在牙買加被激發出來,並持續數年。

※ 本文摘自《蒐藏全世界:史隆先生和大英博物館的誕生》第二章〈珍品之島〉,左岸文化授權刊登。

《蒐藏全世界:史隆先生和大英博物館的誕生》作者:詹姆士・德爾柏戈(James Delbourgo)譯者:王品元出版社:左岸文化出版日期:2021/12/01