免職改罰錢,病灶何在?——談法官陳鴻斌涉嫌性騷助理案

「進步思維」的困境

曾有一位法官前輩憤慨地說道:

所謂的審判獨立,指的是法官不受任何外力干預,依照良心與法律確信審判,然而,以最高法院為首的法律形式主義,卻讓法官一生都在案牘勞形中打轉,忙到提不出引領國民往前走的思維。

確實,就像這位前輩所說的,引領國民往前走,法官責無旁貸,尤其,我們從歐陸學來這一套法律體系,目的之一,就是要掃除傳統法律裡保守反動的因子。因此,法官的思維,不但要比國民更進步、更前衛,更要把這樣的思維灌注到審判工作上,進而灌注到我們生活其中的社會裡。

這是理想,而現實的熱風不時襲來。根據以往的經驗,引起爭議與民怨的判決,未必是保守反動、違法或侵害人權的判決,相反地,法官越是堅持人權保障,反而越不能合乎社會期待,諸如不判死刑的殺人案件(所謂的「免死」判決)、維護受刑人權益的判決、引用兩人權公約的判決,甚至,即使是平反冤獄的判決,都會免不了要跟所謂的「社會期待」捉對廝殺。

——說到底,憲政主義與人權保障都是舶來品,而庶民就常用「國情不合」、「外國是外國」、「我們有自己的文化」等等說詞,來反對這些「異端邪說」。

我們就生活在這樣的社會裡,進步的思維處處碰壁。別的不說,一開始提到的那位前輩,後來承辦了一件敏感的貪瀆案件,被告代號014,3323,一刀斃命,判決卻說這不是收賄,他進步的思維不但沒有引領國民前進,反而讓民怨宛如啟示錄等級的海嘯無情襲來,也讓早就低到不能再低的司法公信力,又往下降了一個刻度。

你的期待,我的法律?

引發民怨的職務法庭105年度懲再字第1號,也就是法官陳鴻斌涉嫌性騷擾案,當然不是什麼進步的判決。從司法院的新聞稿來看,它似乎僅僅著眼於男女分際,而未能從「職權濫用」的角度來界定職場性騷擾,這點已有可議。此外,受懲戒人是否仍然適任,本應整體評價,這號判決卻對性騷擾行為的次數斤斤計較,即使要論次數,利用法官的地位或職權妨害他人人身自主的行徑,就可以容忍多達三次以上嗎?

這個判決是不是真的那麼合乎法律的規定,本來就大有檢討的空間。弔詭的是,外界的許多批評,儘管理由大致相似,卻硬要套上「違背社會期待」的鐵拳,而就如3323前輩所說的,法官應不受任何外力干預,依照良心與法律確信獨立審判。是以,在沒有良心問題的前提下,唯一能攻破審判獨立這道AT力場的,只有依法裁判的誡命,「社會期待」不是法律,卻是企圖干預審判的外力。誰要是不講法律、不講事理,卻高唱社會期待,誰就會沾上「利用輿論壓力干預審判」的惡名,連日來在媒體上曝光的承辦法官,反倒成了捍衛審判獨立的孤臣孽子。這樣的陰錯陽差,真叫人不知如何是好。

改革職務法庭,真能對症下藥?

面對這項爭議判決,法律人膝反射般地想要「改革職務法庭」,但筆者必須指出,從制度層面著手,無法直擊病灶。比方說,引進審級制度,將職務法庭改為二級二審,而不像現在一審終結,這種設計解決不了問題,因為誰也不能保證,護航的人會不會剛好就在二審(如同目前的行政訴訟,愛幫行政機關護航、擦屁股的,通常都不在地方法院)。

引進外部成員,與職業法官共同審理法官懲戒案件,乍看是破解官官相護的良方,但如果法官必然會包庇同僚,原本重判免職的那五名法官,又是怎麼回事?無論是法官還是外部成員,怎麼找到對的人,仍然是問題所在,更沒有理由認為律師必然具有更高的性別意識。

以筆者從事審判工作多年的經驗視之,進出法庭時,讓年輕的女律師拿著公事包跟在老男律師後面的情景屢見不鮮,就連長期投身司法改革與冤獄救援的名辯護人,也曾被拍到這樣的照片(順道一提,這位名辯護人跟本案受命法官年齡相仿,筆者不禁猜想,這裡除了性別議題,可能還有世代差異)。

將國民法官引進職務法庭,更是難以達成嚴懲重判的效果,正如筆者曾經投書指出的,活生生血淋淋的現實是,相較於職業法官,國民法官往往傾向於輕判,也更容易做出無罪判決。在刑事法庭如此,在職務法庭何以不然?

另外,限定職務法庭組成法官的性別比例,看似釜底抽薪,然而,當初將陳鴻斌移送監察院的法官評鑑委員會,就清一色由男性組成,對他們來說,性別比例完全不成問題;而根據社會經驗,年長的女性亦無更保守、更加服膺父權的可能(你或許會在自己的阿嬤或姑姑、阿姨身上看到這種傾向)。到頭來,性別比例只是買個心安,怎麼找到對的人,仍然是問題所在。

別鬧了,問題在人的身上

與其忙著怪罪制度,不如坦白承認,有些法官就是對「性別平權」這回事沒有概念;與其忙著引進這個、引進那個,不如大方承認,即使在二十一世紀,在號稱科技法庭的法院裡,法官們的性別意識仍然參差不齊,甚至落差極大。現實是,我們無法期待法官能有更高的性別意識,這才是重判改輕判的關鍵所在。而筆者必須指出,在我們這樣的社會裡,這似乎不是件太值得訝異的事。

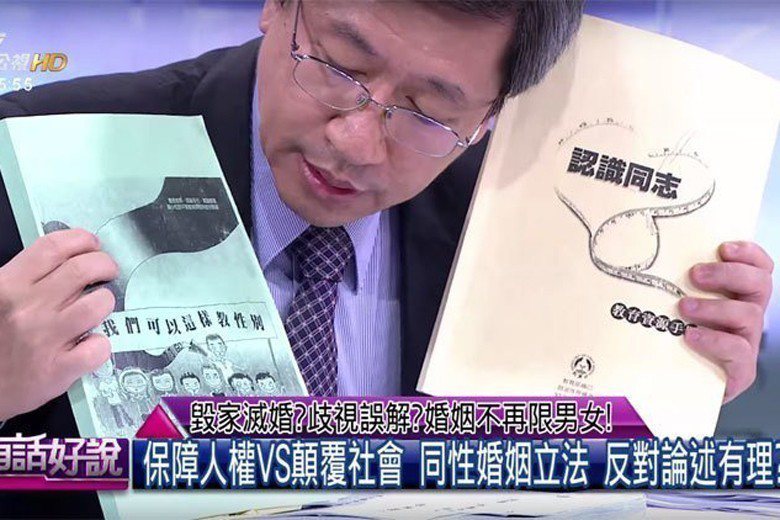

在我們的社會裡,「支持同性婚姻合法化」可以是罷免立法委員的訴求,而反性平教育公投、反同婚公投也都能連署成案;在我們的社會裡,「免職改罰錢」的爭議判決,竟然出自曾經多次提出釋憲聲請的人權法官手筆,正如在談話性節目上擔任「反同一軍」、臉不紅氣不喘地發表歧視性言論的公益律師,更長期投身司法改革與冤獄救援。說到底,這種事情還真是科科不意外,畢竟法官嘛係狼、律師嘛係狼(同樣地,這位公益律師也跟本案受命法官年齡相仿,筆者又忍不住猜想,這裡除了性別議題,可能還有世代差異)。

我們難以期待法律人懷有引領國民前進的思維,畢竟,我們就生活在一個安於現狀、甚至安於美好過去的社會,而這個「現狀」或「美好的過去」,又常被塗裝成名為「社會期待」的神像,左腳踩著獨立審判、右腳踩著依法裁判,像玄天上帝踩著龜蛇二妖那樣。

根治性別盲,才能正本清源

如果筆者的分析沒有錯得太離譜,要杜絕類似的事情再度發生,就必須從醫治、預防司法人員的性別盲著手。改革職務法庭算不上對症下藥,甚至也未必能從司法官的考選跟養成下手,更不是規定法官每年要湊滿性平課程時數就能解決的——何況法官學院開那麼多兩公約的課程,法官們還不是照常把兩公約當成外國法、講到兩公約就覺得「干我屁事」?

正如另一位長期投身司法改革與冤獄救援的律師道長曾經說過的:「想要健全整體的司法體制,提力人民整體的法治素養才是正本清源。」(錯字一枚照錄)。

我們必須意識到的是,我們首先是人,接著是公民,然後才是司法官。如果任何受過高等教育、具有相當社會經驗的人,都未必能認同性別平權的基本概念,那麼,所謂的正本清源,或許應該是向下扎根、向上開枝的性平教育,而不是把法官的性別意識寄託於借題發揮的制度性改革,甚或寄託於虛無飄渺的社會期待之上。